−早稲田大学演劇博物館探訪−

早稲田大学演劇博物館

(4月25日 佐藤弘弥撮影)

ジョン・レノンと中村歌右衛門の関係を調べるうちに、早稲田大学演劇博物館において、「六世中村歌右衛門展」が4月25日まで開催されていることを知った。矢も楯もたまらず、25日午後、快晴の中を、高田馬場から早稲田通りを歩いて博物館に向かう。学生の頃、良く来た映画館「早稲田松竹」が、いまだ健在であることが、うれしく感じられた。

西門から教育学部の前を抜け、新しくなった14号館(社会科学部)横の階段を下りて、6号館(政経学部)を抜けると、左に早稲田大学演劇博物館が、青空の下、颯爽として立っていた。

この建物は、昭和年(1928)に、坪内逍遙の古稀祝いと、シャークスピア全集40巻の翻訳完成を記念して、大学構内に創設されたものである。逍遙の発案によって、エリザベス朝時代の劇場「フォーチュン座」をモデルに、今井兼次(長く早稲田大学教授を務めた:1895−1987)らによって設計。前庭を舞台として、資料を置く建物全体が観客席に見立てられている。実に凝った造りで、坪内逍遙という人物の繊細な感性が偲ばれる建築である。1987年には、新宿区の有形文化財の指定を受けている。

ここには、散逸しやすい演劇の貴重な資料が集められている。2001年に亡くなった六世歌右衛門の資料もまた、多く収められていて、ジョンと歌右衛門の出会いの足跡でも見つけられればと思って、足を運んだものである。

歌右衛門とジョンの触れ合いについての資料は、見あたらなかった。だが、歌右衛門とこの早稲田大学演劇博物館との深い繋がりを知り、驚いた。早稲田大学は、六世歌右衛門のみならず、その父である五世歌右衛門の時代から、津ながらがあり、遺族の元には、六世が、五世の車いすを押して、この博物館を見学している写真があると言う。六世には、大学より芸術功労者の認定と角棒とガウンが贈呈されている。そのため、六世歌右衛門は、膨大な量の写真や舞台関係だけではなく、それ以外の遺品もこの博物館に寄付をしているというのである。

博物館に入ると、浮世とは明らかに違う空気が流れているように感じた。木造りなのが、心地良い。玄関を右に曲がると、すぐに「歌右衛門展」の会場だった。小さなテレビが真ん中の端付近に置かれ、二人の男性が、椅子に腰掛けながら、在りし日の故人の演技に見入っていた。歩くと、木の床がギシギシと音を立てるので、おのずと、静かに歩くようになる。

中には、衣裳やら楽屋の暖簾(のれん)に交じって、歌右衛門襲名(1951)の時に、小説家谷崎潤一郎から送られたメッセージが、展示してあった。

そこには、おおよそ次のようなことが書かれていた。

「・・・この人は、俳優としての心構えが生一本で、純粋であるように見える。・・・この人のように脇目もふらず、ひとつの道に打ち込むことができる人は、ただに尊敬に値するばかりなく、芸術家として真に幸福な、羨ましい人であると思う。・・・今日ではこの人の出る舞台のみ、歌舞伎の夢が実現される、と言ってよい。・・・」(昭和二六年三月熱海雪後庵にて)

この時、谷崎は、歌右衛門を襲名する本人とは面識はなった。しかし谷崎は、歌右衛門という人の芸の本質を「心構えが生一本」として評価していたようだ。

坪内逍遙博士胸像

(4月25日 佐藤弘弥撮影)

歌右衛門とジョンの関係について、博物館事務所にも、訪ねたが、予め調べた以上の成果は見いだせなかった。

俳優協会がインターネット上で公開しているデータベースによれば、歌右衛門の1970年1月の「隅田川」の公演は、以下のようであった。

劇場 歌舞伎座

公演年月 1971年 1月 (昼夜公演)

公演時間 夜の部 2

公演名 隅田川(スミダガワ)

場名など ()

配役

狂女 = 中村歌右衛門(6代目)

舟人 = 中村勘三郎(17代目)

備考 清元志寿太夫出演、藤間勘十郎振付

(社団法人 日本俳優協会「歌舞伎公演データベース」1945ー2006より)

また岩波新書「歌右衛門の六十年」(山川静夫・中村歌右衛門著 1986年1月刊)では、山川氏の質問に歌右衛門が「隅田川」について語っている。

山川「さて、『隅田川』では日本だけでなく、外国人にまで大きな感動を与えるという歌右衛門さんの当たり芸ですね。」

歌右衛門「中村屋さんと、明治座で初役でつとめてね。それから何回となく、ずいぶん舟長(ふなおさ)も変わっていろんな方とご一緒いたしました。この親子の情愛だけは、どこの国でもわかるのね。振り付けは藤間勘十郎さんで、その振りは私の体に合ったものでした。・・・また、清元は志寿太夫(しずたゆう)さんで、つとめております私も、フーッと涙をもようおしてくるような、狂女の気持でその役を語っている、芸の力を感じさせる曲です。・・・」

この歌右衛門の発言から、世界中の人が、歌右衛門演じる「隅田川」が受け入れられていることの理由が端的に語られている。それは、この演目が、万国共通の心情である「親子の情愛」を中心に据えている点だ。それともうひとつ忘れてはならないのは、歌右衛門自身が、情念を込めて演じられていることである。

歌右衛門演じる母親像に対し、ジョン・レノンが、溢れる涙を拭こうともせず、その鬼気迫る演技に、のめり込んでいる姿を想像してみる。それは、ジョン・レノンが、元々疎遠だった母親を14歳で亡くしていて、一ヶ月前に発売したばかりのアルバム「ジョンの魂」の名曲「マザー」に込めた心情と、歌右衛門演じる「斑女の前」のわが子を求める叫びが見事に共振した瞬間であった。

ジョンは、観劇後、歌右衛門との面会を切望し実現した。どのような会話を行ったかは、不明だが、ジョンは魂を揺さぶられたことを率直に語ったことだろう。次の年の1971年6月に、歌右衛門は、二世中村鴈治郎らと共に、ロンドン・ミュンヘン公演を実現させている。ジョンは、次の年にロンドンで歌右衛門の公演があることを聞き、驚いたかもしれない。

歌右衛門邸のうこん桜が白い月の下で咲いていた

(4月25日 佐藤弘弥撮影)

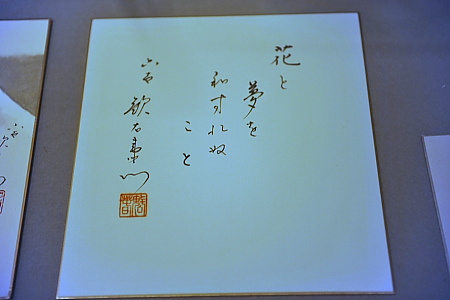

歌右衛門とジョンと邂逅の記録を見つけられぬまま、早稲田の演劇博物館を後にした。三階の常設展示品の中にあった歌右衛門が書いたという色紙を思った。そこには、シンプルに「花と夢をわすれぬこと 六世歌右衛門」と書いてあった。

「花をわすれぬこと・・・」と、反すうしながら、西門の向かって、一本の桜を探した。それは2001年に歌右衛門が亡くなった時、遺族から寄贈された歌右衛門邸に咲いていた「うこん桜」という名木が移植されているということを、演劇博物館内の情報によって知ったからだ。

その桜は、やや白っぽい薄墨色にも見える桜であった。西に傾いた日を浴び、花は既にそこかしこに、散っていた。強風が、この木木を揺らした。その度に、ゴーゴーと鳴り、桜吹雪が舞うのである。歌右衛門が、謡い舞っているようにも感じられた。まさか、こんなところで、歌右衛門ゆかりの桜に逢えるとも思えなかったので、その感動はひとしおだった。角度を変え、いく枚も写真を撮る。早稲田の校舎越しに白い月が浮かんでいた。幽かにウサギの頭が見えた。

歌右衛門とジョンを橋渡しをしたのは、「隅田川」という子を思う母親の情を主題にした謡曲を歌舞伎に翻案した演目だった。「隅田川」は、一般に「狂女物」と言われる。この「狂」とは、ホンモノの「狂人」とは違って、「物狂い」のことである。隅田川の母親の場合、母はわが子を失ったショックによって正気を失い、草むらをわが子と見立てて、抱きしめようとする。そこで、物に狂えば「物狂い」、花に狂えば「花狂い」と言われるようになる。

日本文化の中では、しばしばこの「物狂い」の人物が、登場する。ひとり挙げれば歌人西行(1118−1190)だろう。彼は、「花狂い」の人であった。23歳の頃、鳥羽院の近習(北面の武士)であったエリートの身分を捨てて、僧侶となり、生涯を旅に明け暮れ、花に酔い、食するように花の歌を詠み、72歳で亡くなった。最後には「願わくば花の下にて春死なんこの如月の望月の頃」という「物狂い」の歌を詠んだとされる。

そんな西行に憧れた人物が、現代では「俳聖」とまで呼ばれるようになった松尾芭蕉だ。芭蕉は、西行という人物に流れる「物狂い」の本源をしっかりと見据えるように、次のように語っている。

「西行の歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、その貫道する物はひとつなり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがいて四時を友とす。見るところ花にあらずということなし。思うところ月にあらずということなし」(笈の小文)この中の「風雅」という語句に注目したい。「造花にしたがい四時を友とす」は、自然の流れにしたがって四季を友として見れば、ほどの意味になる。この「風雅」は「風狂」と言い換えることもできる。要は常軌を逸するほど「物狂い」をすると、あらゆるものが「花」に見え、思えば月になる、という風になる。

上記の芭蕉の言であるが、「花」に限定して考えれば、もうひとり芭蕉が忘れてている人がいるようにも見える。それは能の大成者世阿弥(1363−1443)である。私が世阿弥をここで取り上げる理由は、謡曲「隅田川」の原作者が、世阿弥の息子の観世元雅の作だからである。世阿弥は、「花伝書」という書をまとめ、観世流3世となった元雅にこれを託して能楽を後世に伝えた。その意味では、ジョン・レノンが六世中村歌右衛門を通して「隅田川」という演目に感動した瞬間、世阿弥の精神もまた歌右衛門という役者を通して、ジョン自身に伝わったことになる。

演劇博物館館内

(4月25日 佐藤弘弥撮影)

周知のように、能は歌舞伎の源流のひとつである。歌舞伎には、謡曲「隅田川」の他にも、歌舞伎十八番「勧進帳」など、多くの能の名作が、歌舞伎に翻案され、歌舞伎の舞台で演じられてきた。

能の大成者である世阿弥は、その著「花伝書」において、能の本質を「花」という言葉で象徴させた。そして「一時の花」というものに「まことの花」を対峙させ、能を極めるための極意を教則本(テキスト)としてをまとめた。これは日本文化の祥瑞とも言うような哲学的芸術論である。

それに対し松尾芭蕉は、「不易流行」ということを言った。「不易」は永遠に変わらないもの、「流行」は時代と共に変化するものである。この観念は、永遠に変わらぬ観念を「まことの花」、ぱっと散っていく花を「一時の花」と見分けて世阿弥の観念と極めて近いものである。普通、私たちは、世阿弥と芭蕉を比べて見たりはしない。しかし比較をしてみれば、芭蕉の「不易流行の芸術論」と世阿弥の「花の芸術論」は近い。これは、「能」と「俳諧」というふたつの時代もジャンルも隔てた芸術でありながら、まさに「その貫道する物はひとつなり」ということにことに収れんするのである。別の言葉で言えば、日本文化という土壌の上で育った故に、世阿弥の花の観念は、芭蕉が言う「不易流行」の観念と響き合うことになるとも言えるのである。

残念ながら、「花伝書」は、能楽を伝える観世流の秘伝書であった為に、明治の頃まで一般に知られていなかった。もちろん芭蕉は、このような貴重な芸術論が能の大家世阿弥によって書かれていることなど、知らなかった。もしも芭蕉が、「花伝書(風姿花伝)」を読んで、その上で世阿弥の大成した能を観劇していたならば、世阿弥のことも、先の「笈の小文」の中で言った「その貫道する物はひとつ」の前に「能の世阿弥」と書き入れていたかもしれない。

さらに、世阿弥や芭蕉を越えて、日本文化の根底に流れる「花」というものを考えてみる。それらは日本人一人一人が、心の奥底に共通して保持する「無意識(共同幻想性)」であり、ユング心理学で言えば、日本という文化圏における「集合的無意識」となる。

結局、ジョン・レノンと歌右衛門の邂逅の記録は、探し得なかった。当初の意図とは、明らかにずれてしまった。だが、この中村歌右衛門展を拝見する過程で、私は日本文化の源流とも言うべき素晴らしい何かに触れた気がしている。私は、眩しいほどの光彩を放つ「まことの花」に出会った。もちろんそれは「中村歌右衛門丈」その人である。この花ある役者の花舞台「隅田川」を観劇したジョン・レノンが、感動の涙を零した最大の理由は、まさにその花が放つ眩しさ故であったと確信を得た。

この拙文の最後に、戦後の歌舞伎を支えてきた「花舞台」である歌舞伎座が建て替えられるというこの時期において、せめて「この世界遺産の有力候補ともなり得る歴史的建物をせめて移築し完全保存すべきだ」などという声すら上がらないことを痛切に憂うると、吐露しておきたい。了

花舞台歌舞伎座消ゆる四月かな ひろや