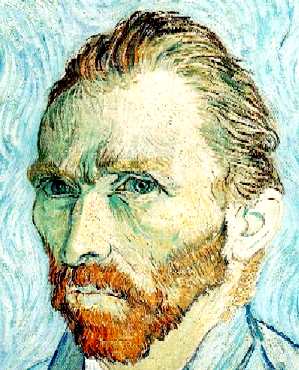

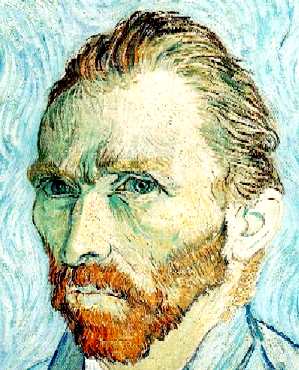

「ゴッホの自画像の告白」(木下長宏編著 二玄社刊1999年刊)という本と偶然に出会い、何気なく本をめくるうちに背筋を冷たい物がすっと走った。ゴッホの自画像に心が鷲づかみにされた思いだった。それはとても美しいとか何とか言えるような類のものではない。恐ろしい・・・。覚悟なく魂の深淵を覗いてしまった少年のようにただ々々恐ろしいのだ。

でもそれでいて強烈に惹かれる何かがある。それにしてもいったい美とは何なのだろう。そんなことを思いながら、ゴヤやレンブラントの自画像にある薄気味悪いまでに醜悪な面相を思い出していた。

ゴッホが描いたのは、ゴッホ自身の外見ではなく、その奥の奥にある得体の知れない自己というものだ。所詮肉体などというものは、魂が乗る乗り物に過ぎないのだから、その奥にある業のようなものを、何とか描ききりたかったのであろう。ゴッホの永遠のライバルにゴーギャンがいるが、ゴーギャンは「我々は何処から来たか?我々は何者か?我々は何処へ行くのか?」という意味深長なるタイトルの不気味な絵を描いている。

ゴッホの執拗な友情(?)を振り切ったゴーギャンは、南洋のタヒチに向かい、そこで己の求める魂の行方を捜した。一方ゴーギャンを失ったゴッホは、絶望から己の耳を切り落とすという狂気の如き行為を行う。それが余りにも有名な包帯をしたゴッホの自画像だ。ここには耳を切り落とした自画像が二点掲載されてある。一点は赤い背景に帽子をかむり、緑のマントにパイプを加えている作品だ。もう一点の方はやはり帽子を被り黒いマントを羽織っているものだ。

しかしながら不思議に思うのは、この狂気を為した耳のない自画像が、他の自画像のように挑むような険しい眼をしていないことだ。何故か穏やかな眼をしている。とくにパイプを加えた赤の自画像は、優しい眼でこちらをじっと見ている。

もしかすると、これはゴッホの中で、何かが変わった瞬間かもしれない。それこそ機関車のようにキャンバスと絵筆を持って野山を駈け巡ったゴッホだったが、この事件を契機として、魂はある種の達成感のようなものを感じ始めていたのかもしれない。それにしてもこのような恐ろしく凄まじい作品を壁に飾りたいと思う人間はそうはいまい。

何たる自己観察眼だろう。ここには自己の狂気までもそのまま描かれているではないか。ゴッホの自画像には、魂の深淵を垣間見る空恐ろしさがある、と同時に、自称「芸術家」などを木っ端微塵に破壊し尽くす強烈な何かがある。まさにゴッホ芸術畏るべし。佐藤