東風(こち)吹かば思いおこせよ梅の花 主(あるじ)無しとて春な忘れそ

という歌だった。もちろんこれは、あまりにも有名な菅原道真(845ー903)の都落ちする時のため息

にも似た悲

しみの歌である。

何故、道真は得意の漢詩ではなく、和歌によって「梅」を詠ったのか。おそらく、九州太宰府に移される時

期もあった

のだろうが、それ以上に、「梅」というものが、長く心を残す花であるからこそ、梅だったのだろう。

道長にとって、他のどの花でもなく、梅こそが自らの心境を伝える花、それが梅だったということになる。

単純に桜と比較すれば、桜はひと息に咲き、ひと息に散る花であるのに対し、梅は咲いた後もしばらく咲き

続けている

息の長い花である。日本人はとかく、中国から来たという梅よりも桜のひと息なところを好む人間が多いが、漢文に長け、多くの漢詩を愛し、自らも漢詩を詠ん

だ菅原道真にとっては、桜以上に心を寄せる梅こそが、心の華であったのかもしれない。

それにしても、道真は、漢詩ではなく、何故、和歌を詠んだのか、という一点だ。それは歴史上、道真を失

脚に追い込

んだ張本人と目される藤原時平(871-

909)という人物との関係から来る大いなる疑問である。時平は、当時の貴族の本流とも言うべき藤原家を代表する人物である。一方、菅原道真は、藤原家か

らすれば、傍流に過ぎない。菅原家(菅家)は、学者の家系であり、それが時の宇多天皇によって、才能を認められ、あれよあれよという間に、出世を遂げる。

藤原氏もはじめは、辛抱強く我慢していたが、道真は藤原氏の政治システムの矛盾を糺すべく、大改革を断行し始める。覚悟の上とは言え、道真は虎の尾を踏ん

でしまったのだ。そこで自分たちの既得権を侵害されては一大事と、藤原家は時平を中心にして、道真封じの策を練る。これが道真失脚の一般的な見方である。

ところで、時平と道真の間の年齢差は26歳もある。もちろん道真が年上である。おそらく、ふたりの間に

は世代間の

ギャップもあったはずだ。確かにこの時平であるが、和歌の編纂にも力を入れて、紀貫之(868ー945?)らに古今集を編纂させたことでも知られる人物

だ。つまり、ふたりの間には、政治的対立以外にも、世代というもうひとつの対立軸があったことになる。それをさらに煎じ詰めれば、漢詩の人道真と和歌の人

時平という対立構造になる。こうして、ふたりの間には、藤原氏と菅家(菅原氏)との新旧貴族の政治的対立の他に、世代間のギャップというか、中国風と日本

風の文化を巡る対立構造もあったのである。

紀貫之は、あの「男もすなる日記というものを・・・」とで知られる土佐日記を女性の言葉風に公にして、

和風の文化

運動を推進した当代屈指の知識人であった。

一般に、菅原道真は、ひとつの判官贔屓が成り立っていて道真を愛する日本人が多く、能の「雷電」や歌舞

伎「菅原伝

授手習鏡」などに結晶し、伝説化しているほどの人物である。しかし歴史の背後には、もうひとつ別の真実の流れのようなものがあって、それが「梅」と「桜」

に分けられる「漢」と「和」の対立の構図ではなかったかと思うのである。

そうすると、先の道真の梅の歌が別の響きをもって、心に染み込んでくるのを感じる・・・。

思うに、道真は、時の移ろいを感じて、漢詩ではなく和歌に託したのではなかったか。自分の得意とする漢

詩的なる文

化や知識がいつの間にか、和風の文化にとって変わって行く、うねりのようなものを道真は、しみじみと感じ取り、敢えて「梅」を和歌として詠んで見せたので

ある。そこで、彼は自身を「梅の主」と表現した。もはや時代は自分を必要としなくなった。本当だとしたら、何という悲しい思いだろう。優秀過ぎる故の悲劇というべきか。新

しい文化が、新しい文化人たち

によって着々と創られつつある。それが大きな潮流として、自分を呑み込もうとしている、と道長は感じた・・・。やがて、道真は覚悟を決めて冒頭の歌が結晶

した。道長の思いは封印され、永遠の名歌となったのである。

道真の残り香なりや薫り立つ紅白梅の花の

道行く ひろや

世田谷 梅ヶ丘 羽根木公園

世田谷 梅ヶ丘 羽根木公園

(07年2月12日 佐藤弘弥撮影)

生

きるとは有り難きかなほのぼのと梅に諭され羽根木の梅園 ひろ

や

その人物が、こんな歌を詠んでいる。

わが国の梅の花とは見たれども大宮人は何というらん

「わが国の」という初五に注目したい。まるでどの国の元首が、どこか外国にでも行って詠んだような歌で

ある。この

宗任は、かつて奥州と大和政権が一二年にも及ぶ戦において、兄の安倍貞任(1029?−1062)が戦死したことで、戦の雌雄が決したことをいち早く察

し、奥州の血筋を守り、被害を最小限に食い止めることを第一に思って投降し、捕虜となる苦渋の選択をした人物である。

奥州の長(おさ)だった宗任の父安倍頼時(?〜1057)は、奥州から産出する黄金という資源を背景

に、都にも劣

らぬ豪奢な都市を衣川周辺に造営しつつあった。やがて衣川周辺には、安倍一族の邸宅や伽藍が立ち並ぶ一大都市が出来上がっていた。そして都市の辻や周辺の

里山には、梅や桜の木が植えられていた。後の世に歌人西行が、その桜の群生振りに驚いて「聞きもせず束稲山の桜花吉野のほかにかかるべしとは」と詠った、

その「束稲山」は、安倍氏の頃より、丹誠込めて、桜の植林がなされたものと推測されている。まさに安倍氏の築いた衣川周辺は、平泉に先行する奥州の一大都

市だった。しかしながら、その繁栄振りは、京都に暮らす人からすれば、「何を北方の田舎者が?」という思いがどこかにあったに違いない。

一方、安倍氏は、ただ都の王朝風の文化を取り入れただけではなく、その黄金によって、強力な軍事力を備

えとして保

持していた。したがって、安倍一族を打ち負かすことはおろか、さらに課税を強化することは容易なことではなかった。それでも大和政権は、現在の仙台市の東

にある多賀城に、城柵を設け、これを奥州管理の一大政庁とし、陸奥守を置き租税の徴収や管理に当たらせたが、頼時らはそこに転勤する若き官僚たちを、自身

の娘婿として登用するなどして、多賀城を有名無実の存在としていた。これに業を煮やした人物がいた。それが後に軍神と称される源義家(1039-

1106)の父陸奥守源頼義(988ー1075)という人物である。

彼はある夜、頼時の長子貞任が自分の陣所を襲ったような工作をし、安倍氏に戦を仕掛ける。たちまち戦火

は奥州全域

に拡がった。これが世に言う「前九年の役」である。腹を決めた安倍氏の棟梁安倍頼時は、敢然として、これに応じたものである。しかしやはり大和軍は大苦戦

となる。冬将軍は容赦なく、大和軍を疲弊させ、一時は頼義の安否さえ危うくなったこともある。ここで再び策を用いた頼義は、出羽の豪族清原氏に応援を頼

む。東北勢を東北勢によって倒すという大和政権の定石が用いられた。

これによって明らかに戦の流れが変わった。応援部隊も続々と奥州戦線に投入され、さすがの安倍氏も次第

に追い詰め

られていく。安倍頼時は流れ矢に当たり絶命し、長男貞任も衣川柵周辺で激しい攻防の末に首を取られてしまう。

宗任は、激しく葛藤したに違いない。父や兄の敵を討つために、最後まで勇ましく戦って死すべきか、それ

とも恥を忍

んで、生き延びて、安倍氏の血を絶やすことなく子々孫々まで繋いでいくべきか。彼は自身の居城である胆沢郡金ヶ崎の鳥海柵(とりうみのさく)を放棄し一族

郎等を引きつれて敵陣に向かい捕虜となったものである。

おそらく宗任は、京都に留学経験があったと思われる。深い教養と漢籍、和歌の道にも通じていた。しかし

都人は、大

柄な宗任の堂々たる体格を見て、北の野蛮人どもが捕まってきたとしか、見ない。十二年も、京都中を揺るがせた奥州の安倍一族は、おそらく無知なる都人に

は、鬼そのものに映ったのであろう。

奥州から宗任は、引っ立てられて、京都市内は、騒然となる。皆奥州の鬼の姿はどんなものだろうと、集

まってくたの

である。折りから春、梅の頃、取り調べの者が、その場所に咲く梅に向かい、宗任に聞く。

「おいお前たちは、この木を何というのか?」

間違いなく侮蔑の問いかけだった。それに対して、宗任は、和歌でさらりと返す。「わが国の・・・」即興

の歌とは言

え、こんな応えが簡単にできるものではない。結局、この後宗任は都には入れず、伊予(愛媛)に送られ、さらに道真と同じく太宰府(福岡)に送られるのであ

る。その墓は福岡県宗像市の安昌院にあるという。

一説に、宗任は、九州肥前松浦に松浦党(まつらとう)という強力な武士軍団を興したと伝えられる。この

血脈が安倍

首相のアイデンティティだということである。今安倍首相は、「再チャレンジ可能な社会日本」という政治スローガンを掲げているようだが、もしかすると、そ

のイメージは宗任という人物の生き様にあるのかもしれない。

また宗任の娘は、京に遊学し、奥州藤原氏二代藤原基衡(生没年不詳)に嫁ぎ、奥州の黄金時

代を築いた

三代秀衡を産む。宗任の思いは、こうして受け継がれた。岩手には、未だこの安倍氏の残り香とも言うような伝説が、そこかしこにふわふわと浮遊している。衣

川に、鳥海柵跡に・・・。

そうそう、盛岡に行くときには、安倍氏の末裔(?)で東京都府知事を二期に渡って務めた大政治家阿部浩

(1852

−1922)が、安倍氏のゆかりの地「安倍館町」に建てた「一の倉邸」に行くことをお勧めする。私は初めてこの家屋を訪れたある夏の日、宗任の思いという

よりも、奥州という地に宿る魂に触れる思いがして、「夏草の奥に家あり一の倉」という句を詠んだ。彼もまた宗任の思いを受け継ぐ人だった。

宗任の思ひ受け継ぐ人出でて花は咲くなり

いつの世なりと ひろや

羽根木公園の白梅

羽根木公園の白梅

(07年2月12日 佐藤弘弥撮影)

あし

たには蕾ゆかしき若梅も真白に咲くやただ待ち遠し ひろや

その西行の梅を詠んだ歌に次のようなものがある。

柴の庵によるよる梅の匂ひきてやさしきかたもある住ゐかな(山家集 春)

(解釈:私の住まいは粗

末な柴の庵ではあるが

夜な夜な梅の匂いが漂ってきてなかなかに風流なところもあるものだな)

実感のこもったいい歌だ。小細工の利いたうまい歌と「いい歌」は根本から違う。歌の家の人、藤原定家

(1162-

1241)の歌になると、

大空は梅の匂ひに霞みつつ曇りも果てぬ春の夜の月(新古今集 三九)

(解釈:春の空は梅の香

りに霞み立ちどこまで

も続いている。その中に春の月が出でて朧に輝いている。)

実景のよくわかる歌である。ただ朧な春の月というイメージそのままで、多少、幽玄な趣きはあるとは言

え、月並みな

歌であることに変わりはない。

定家には、次のような梅の歌もある。

梅の花匂ひをうつす袖の上に軒漏る月の影ぞあらそふ(新古今集 四四)

(解釈:梅の花の匂いの

残る衣の袖に家の軒か

ら洩れる月の光が映り風流を競っている)

この歌には様々な解釈があるが、私はこの歌を極めて作為に満ちた技巧的な歌であると解釈する。ここには

梅の花はな

く、梅を見てきた後に梅の香が移った袖に月が映るという、およそあり得ない観念的な情景を脳裏においてイメージしている。実はこの歌は、「伊勢物語」第四

段を踏まえて詠まれたものである。

この歌に対し、小学館「新版古典文学全集 新古今集」の校注・訳を担当した峯村文人氏は、このような説明を加えている。

「作者が物語中の人物になりきって、懐旧の涙で濡れている袖の上に、荒れた軒を漏れる月の光が、梅のにおいと争うように映っていることだ。」(同書

P34)としている。考えて見れば、技巧をこらした知識人が好みそうな歌だ。しかし歌とは、そもそも詠み手の心が動いた時に生まれるものであって、技巧が

あって歌が生まれるのではない。

先の定家の「月の影」の歌について、ひとつの歌として解釈する場合は、どうしても、私が解釈した以上のことは浮かんで来ない。

それに比べて、西行は自らのホントの思いしか歌わない。

梅をのみ我が垣根には植おきて見に来む人に跡しのばれん(西行法師歌集 春)

(解釈:我が庵の垣根に

は、梅だけを植えて、

後に尋ねてくる人に西行がここに残り香を残したと偲ばれるようにしよう)

この歌も、これからそのようにしようとの思いの実感である。ここにも作為はない。詠み手と読む人はもち

ろん違う。

詠み手に少しでも作為があれば、読む人は作為とは思わないまでも、直観によって、違和を感じるのである。西行が日本人に人気のある理由は、この違和を覚え

ないことにあるのかもしれない。つまり実感しか詠まない西行の言葉が、日本人にもっとも響くということである。

行ずりに一枝(ひともと)折りし梅が香の深くも袖に染みにけるかな(山家集

恋)

(解釈:行きずりの道端

で、梅の花があまりに

も美しかったので、一枝を手折ってみると、その梅の香が袖に残って、後々まで、恋しく思えて仕方ないのです。行きずりに恋をしたあの時のように。)

この歌なども、非常に安直な歌にも思えるが、一切の作為を排した実感そのものである。何度か、この歌を

口に出して

読んでみると、それこそ西行その人が、この歌を詠んだ時の心の中が見えてくるような気がしてくる。深く心に染み渡るような感慨が湧いてくるのだ。芭蕉が、

西行を深く尊敬し、その跡を巡る旅に自分の人生の集大成としようとした訳がよく分かるのである。

山家集梅の歌など唱和しつ二〇〇七年西行

忌終ふ ひろや

世田谷 円乗寺の紅梅

世田谷 円乗寺の紅梅

(07年2月12日 佐藤弘弥撮影)

青空に血潮のごとき花つけて老いたる

梅の生き様に酔ふ ひ

ろや

4 吉田兼好と梅

かの吉田兼好(1283頃−1353頃)が、徒然草、第百三十九段に、このように記している。

<原文>

「梅は、白き・薄紅梅。一重なるが疾(と)く咲きたるも、重なりたる紅梅の匂ひめでたきも、皆を

かし。遅き梅は、桜に咲き合ひて、覚え劣り、気圧(けお)されて、枝に萎みつきたる、心うし。「一重なるが、まづ咲きて、散りたるは、心疾く、をかし」と

て、京極入道中納言は、なほ、一重梅をなん、軒近く植ゑられたりける。京極の屋の南向きに、今も二本侍るめり。」

<現代語訳>

「梅は、白梅、薄紅梅の一重の花が特に早く

咲いているのも、また八重咲きの紅梅で匂いのよいのも、それぞれに風情があっていいものだ。遅咲きの梅は、桜の開花にぶつかると、見た目にも、桜の花に圧

倒されてしまい、枝にしぼんだ花がついているところなど見るのは興醒めである。かの藤原定家卿(京極入道中納言)も、『一重の梅がまず咲いて、それが散っ

ているのは、特に風情がある。』と言われて、特に一重の白梅を、軒先近くに植えられたそうだ。今でも、京極の屋敷の南に、二本あるのは、おそらくその木で

はないかと思う。」(訳:佐藤弘弥)

この兼好の記述から、様々なことが推測される。藤原定家(1162-

1241)の家は、現在の和歌の家「冷泉

家」として様々な古文書が遺されている名家だ。この家の宝物や連綿と続いている年中行事に接することは、日本文化の生成過程を考察する上では欠かせないこ

とだ。今でも、冷泉家では、俊成、定家の時代から連綿と引き継がれている作法に従い、四季折々の年中行事を粛々と催しておられると聞く。ちなみに兼好は、

定家からおよそ百年後の人物だが、冷泉家で開かれていた歌合わせに度々招かれていたようで、その場で詠んだ歌も何首か「兼好法師集」に収められている。お

そらく、この百三十九段で定家が話したというエピソードは、春に行われた歌合わせの時に、ご亭主からでも聞き、それを覚えていて、この段に記したものでは

なかろうか。

兼好がこの世を去って、今年(2007)で654年目の春である。現在、この「一重の白梅」というものは、残っていないが、南向きの表門より入った前庭に

は、紅梅があり、毎年美しい花を結んでいるという。実はこの冷泉家であるが、大正6年(1917)に、今手川通りの拡張工事にともなって、建物を10mほ

ど北に移動させられたらしく、その時に前庭が壊され、白梅は植え替えの時期が悪かったのか、枯れてしまったということである。とてももったいないことだ。

樹木というものは、そのように非常にデリケートなもので、本来であれば、今手川の道路計画そのものが、冷泉家の由緒ある庭と梅の木を避けて、設計変更をす

べきであった。残念だが、今となっては後の祭りである。

兼好の記述から、彼の梅に対する思いを、

やや膨らませ気味に推量してみれば、「第一に梅は、桜に比べて、その散り際も少めでいい。第二に、一重の花が良いのは、散っ

た花びらが少なく、その少なさが、そこはかとなく寂しさを募らせる。それが日本風の侘びしさという風情を、醸し出すのだ。」ということになる。そして

「春のはじめに背丈の低い梅の木が花を付け、寂しく花びらを散らす。次には大きな桜の木が、艶やかに咲き、そして見事な散り際を見せる。つまり梅は序幕

(陰)で、桜は終幕(陽)である。その終幕に至って、未練がましく、遅咲きの梅が、しぼんだ花を付けているのはよろしくない。」という結論に至るのであ

る

この辺りに、吉田兼好という当時の日本を代表する知識人が、春に咲く梅と桜というものの価値付けを行っているようにも見える。その際に、藤原定家卿もこの

ように言っているとして、藤原定家を使って一種の「権威付け」を行っていると文脈から推測されるのである。

最後に、兼好が詠んだ梅の歌を鑑賞しよう。

いく里の人にもをくれ春かぜのさそふ

につきぬ梅のにほひは

(解釈:わたしの里だけではなく、いくつもの里に、春風がいくら誘っても尽きせぬほどのこの

香しい梅の香を届けておくれ。)

この歌を読む限りではあるが、兼好も、梅というものは「花」そのものよりも、「匂い」あるいは「香り」として意識されているようである。

5 芭蕉に梅の名句なし?!

まず、芭蕉の梅の句を三句をあげて、読んでみることにする。

梅が香にのつと日の出る山路かな

梅が香に追もどさるる寒さか

な

梅恋て卯の花拝む涙かな

どれも「梅」という季語を冒頭にもってきているが、それぞれ趣の違う面白い句である。

一句目は、情景がよくイメージできる句だ。早朝、梅の名所の里山にやってきた芭蕉の前に、朝日が「のつと」顔を出したのである。おそらく遮るものがない高

いところで、日はことのほかに大きく見えたのであろう。まるで芭蕉は、お日さまという赤い怪物に驚かされたような表現で滑稽味を狙っているが、けっして作

為的な句にはなっていない。「のつと」とは、現在の「ぬっと」に通じ、極めて俗っぽい表現である。この「のつと」をもって来ることによって、実に親しみと

芭蕉が目指した「軽み」がどことなく伝わってくる。芭蕉51歳の時の最晩年の作である。

二句目は、梅の香りがあまりにも強いので、春の温かさが、冬に戻されるのではないか、というように、情景というよりも「寒さ」に対する極めて個人的な直観

的な感情を詠っている。俳

人で芭蕉研究家でもある加藤楸邨(かとうしゅうそん:1905−1993)氏は、「芭蕉全句」(下 P331−332ちくま文庫1998年刊)において、

この作を、第一句の「のつと」の句が定着するまでの一過程を示す作品との見方をしている。しかし私は、着想がそもそも違うのでこの説には疑問がある。まず

第一句は、朝日が顔を出すという情景であり、二句目は「余寒」と目に見えないものを詠もうとしたもので、推敲の課程で分かれたものとは考えられないのであ

る。その結果楸邨氏は、51歳の時の作としているが、少し前の作品かもしれない。

三句目は、梅を見ようと思っていたが、もう梅の季節は過ぎていて、卯の花を拝むしかなかったという、卯の花を見ながらも、そこには咲いていない梅の花を想

像するという句になっている。この句は、実は亡くなった知人を偲びつつ弔うために詠んだ句である。卯の花の中に、朧に亡き人の面影が浮かび、梅を詠み込む

ことで、その人物の残り香が漂って来そうな気配が浮かび、自然と涙が溢れてくる。実に自分の感情をひとつの句というものに結実させる芭蕉の並々ならぬ構築

力を感じさせるなかなかにいい句である。42歳の作で、「野ざらし紀行」に収められている作である。

さて、私はほとんどの芭蕉の梅の作品を読み込んだ上で、何気なくこの作品を選んだのであるが、どれも結構年老いてからの句を選んでしまった。特に一、二句

は最晩年の句で、奇をてらわず、思ったことをそのまま素直に言葉にしているのを感じる。三句は、芭蕉が、西行法師の跡を追って、旅に一生を捧げる覚悟を決

めた「野ざらし紀行」の時の作品で、句作に対する強烈なる意欲を感じる。この句には、最晩年の作の「軽み」というものはまだ感じられないが、それまでの芭

蕉

とは、まったく違った思いが潜んでいるのを感じてしまう。それは例えば「自らの命を引き替えにしても、西行の歌行の域に近づいてみせるぞ」というよ

うな覚悟ではないかと思う。

最後に芭蕉の梅に対する価値観について簡単にまとめてみる。芭蕉においても、梅はその花そのものよりも、「梅が香」として認識されているように見える。つ

まり、梅というものは花そのものの実体よりも、「香り」として受容されている。その意味で、芭蕉は、梅というものに対して、新しい見方、感じ方と

いうものを発見していない。もっと言えば、それまでの梅の見方を一変させるような「新しい味付け」がないとも言える。芭蕉の梅の句で、今日の私たちの

心に残る作品がないのは、そのためであろう。

もちろん芭蕉その人も日本人であり、日本文化における梅のイメージを脱する発想を持つということは容易ではない。多くの日本人は、梅を愛でながらも、どう

しても桜以上に愛することはできないようである。さすがの芭蕉にしてそうなのである。その為、第一句では、朝日がイメージの中心に来たり、第二句のよう

に、目に見えるものではなく、寒さを引き戻してくる得体の知れない余寒の神のように考えたりしているのかもしれない。つまり芭蕉は、梅のイメージを自分ら

しく捉え切れていないということかもしれない。第三句にでは、梅そのものを亡くなった知人の象徴もしくは残り香として拝みたいと思いながら、実際には梅が

ないので、白い「卯の花」を梅の代用のようにして、ひとつの句でふたつの季語を転換するというトリックを用いている。この句について、かなりいい句である

とは思うが、名句とまでは言い難い。

例えば、芭蕉が晩年に詠んだ桜の句、

さまざまのことおもひ出す桜哉

と比べると、味わいがどうしても薄いとしか言えない。やはり芭蕉は、梅というものを桜ほどには好きでなかったのかもしれない・・・。

達

人も得手と不得手はあるものとほっとするなり芭蕉の梅句 ひろや

6 尾形光琳と紅白梅図屏風を視る

尾形光琳(1658ー1716)に、「紅白梅図屏風」という二曲一双の傑作がある。もちろん国宝である。二つに分かれた屏風絵だが、そこには様

々な工夫と大胆な挑戦とも言えるような構図が描かれていて、日本人の梅に対する思い入れと共に、日本人の創造力の高さをよく示す作品として興味深い作品

だ。

尾形光琳作 「紅白梅図屏風」

(MOA美術館所蔵)

左右の襖(ふすま)を跨(また)ぐように川が描かれ、そこには土色の水が流れている。水の色はまるでルイ・ヴィトンのバックのようでもあり、さらにその流

れはくねくねと川筋と遊び戯れるように描かれている。左側の川の袂に白梅が、右に紅梅が競うように凛として花を結んでいる。二本の梅共にかなりの老木のよ

うで、白梅の長く伸びた枝振りは、はどこか龍が水を呑んだ後に天に向かって昇っていく姿に見える。一方右側の紅梅は、去って行く龍を「待て」というよう

に、恋する女人にラブコールを送る男のようにも見える。紅梅のある右側の襖は、全体にボリューム感があり、川の水も右側に多く流れている。一方左側の襖

は、全体としてボリューム感に乏しく、ふたつの関係は、それぞれに「陰」と「陽」を表していると思われる。陰陽の思想は、古代中国の世界観で、易学として

発展した宇宙観である。

最近のレントゲン撮影などの研究から従来地には金箔が貼られているものと思われていたが、これは技法により、金箔を貼ったように貼り合わせた部分まで描い

ているために、そのように見えるということが分かったのである。要するに私たちは、光琳に騙されていたのである。

いったい尾形光琳は、この絵にどのような意を込めて描こうとしたのか。私には、風景を描くというよりは、自然そのものの奥にある「気」のようなものを、川

と二本の梅の木によっ

て表現し尽くそうとしたのではないかとまず思った。周知のように陰陽五行説は、対立するふたつの陰と陽によって生成変化を説明する論理学である。季節であ

れば春に雪解けの

水が、川の形を年ごとに成形を試み、梅が咲き、桜が咲き、そこに鳥や獣がやって来てわが春を謳歌する。

この絵の前に立つと静かに、川のせせらぎと鳥のさえずりが聞こえて来そうな気がする。それは、心の奥にある魂の故郷から流れてくる自然で精妙なる音であ

る。日本人

が、中国原産の梅を愛ながらで、文化として、自然が生成変化するという観念を持ったのは、やはり陰陽の思想を説く易学をごく自然なものとして受け入れてき

たから

に他ならない。私はこの「紅白梅図屏風」という傑作を見ながら、どのように日本人が自らの世界観を深めて来たのかを思い、何故かとても懐かしい原風景に出

会ったような感じがしたのであった。

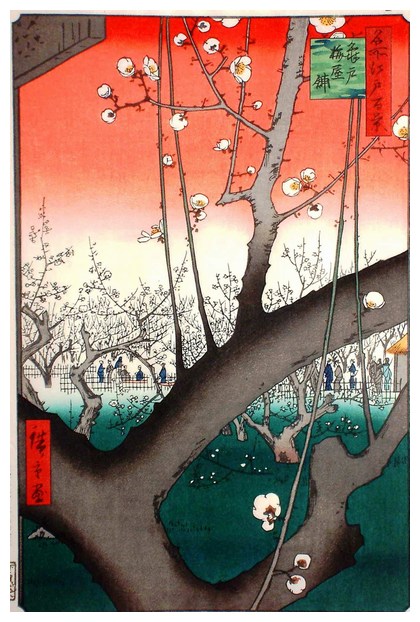

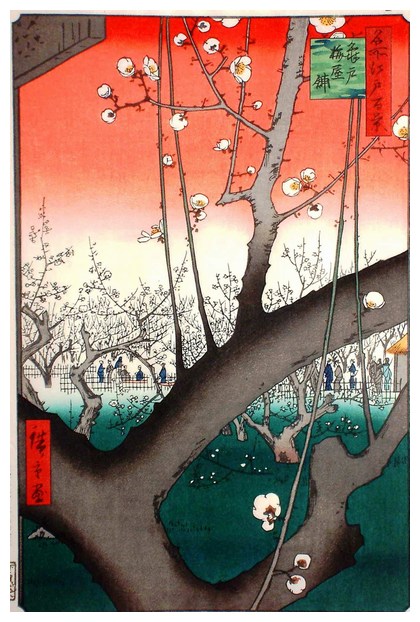

7 広重の傑作「亀戸梅屋敷」に溢れる生命力

江戸時代の文化・文政期に岡山鳥(生没年不詳)という戯作者が、「江戸名所花暦」(えどめいしょはなごよみ)というものを書いた。その梅の項の冒頭に、亀

戸の梅屋敷が記

されている。

「梅

屋敷 立春より三十日メ 本所亀戸天満宮より三丁ほどひがしのかた、清香庵喜右衛門(せいきょうあんきゅうえもん)が庭中に臥竜梅(がようばい)と唱ふる

名木あり。実に竜の臥したるがごとく、枝はたれて地中にいりて、また地をはなれ、いづれを幹ともさだめがたし。にほひは蘭じゃをあざむき、花は薄紅なり。

園中梅樹多しといへども、ことに勝れたり。四月のころにいたれば、実梅と号けて人々またながむ。

吹きくればかをなつかしみ梅の花ちらぬほどの春風もがな 源時綱

心あらばとはまし物を梅が香に誰が里よりか匂ひきつらん 俊頼朝臣」

(市古夏生・鈴木建一校訂「江戸名所花暦」ちくま学芸文庫 2001年刊)

訳すほどのことはないが、趣旨は、亀戸天満宮より東に300mばかり行ったところに、「梅屋敷」があって、そこに「臥竜梅」という名木があったというので

ある。この「臥竜梅」の名称は、水戸光圀(1628-1700)の命名と伝わっている。考えてみれば、この光圀で、字(あざな)が「子竜」、号が「梅

里」ということで、臥竜梅には、この竜と梅が連なっていて、さもありなんと思うのである。

この梅屋敷であるが、ここは呉服商で財をなした伊勢屋彦右衛門(とすると「喜右衛門」の名は岡山鳥自身の誤記であろうか?!)の別邸ということである。

「清い香」という名付けられた梅園が、いつからか、商人の手に渡ったということだろうか。

またこの梅については、八代将軍徳川吉宗(1684−1751)が、植えたとか、周遊の途中で偶然立ち寄り、それより名所になったとかの伝説も伝わってい

るそうだが、実はよく分かっていないようだ。

それよりも、あの安藤広重(1797-1858)の名所江戸百景に「亀戸梅屋敷」として描かれていることの方がよほど重要かもしれない。何しろこの「亀戸

梅屋敷」は、あのヴィンセント・バン・ゴッホ(1853-1890)が、模写していていることでも有名となり、世界的な傑作となっている。確かに構図とい

い、色といい、素晴らしい作品だ。臥竜梅と思われる梅が竜の胴体のような太い幹を画面一杯にくねらせている。背景には、おしゃれをして、梅園で遊ぶ江戸の

町人たちが、小さく小さく梅の花びらよりも小さく描かれている。それでも江戸庶民は、わが世の春を謳歌しているのである。

「江戸名所花暦」には、長谷川雪旦(1778-1843)作の梅屋敷「清香庵」と亀戸天満宮の図が挿入されている。図絵を見るかぎり、おそらく亀戸周辺

は、梅の名所として、春の一時期、江戸の人々が溢れかえる賑わいだったのだろう。図絵には、芭蕉の一門の俳人嵐雪(1654ー1707)が詠んだ句が添え

られている。

白雲の龍をつつむ

や梅の花

(解釈:白い花を結んだ臥竜梅という竜を包み隠すように、周囲を梅の花が幾重にも花を開いていて、さしずめ白雲が竜を包んでいるように見える梅

の花である。)

この嵐雪の梅の花に対する感慨は、日本人の梅という花というものに対しての新しい発見かもしれない。それまで、梅は、「梅の香」や

あるいは「匂

い」とか「薫り」というような極めて存在感の薄い花だった。ところが、この「亀戸梅屋敷」の梅たちは、臥せた竜のイメージを得て、白雲に覆われるほどのス

ケール感がある存在となって、力強く詠み込まれている。この嵐雪の句の発想は、やはり梅屋敷「清香庵」の梅園そのものの規模の大きさが、このように桜の花

にも匹敵するようなスケールの大きい句を詠ませたというべきであろう。それは広重の「亀戸梅屋敷」にも言える。

広重にこれほどの大胆な構図と色合いを選ばせたのは、やはり梅の樹木の発する強烈な生命力であったという他はない。梅の精が何か広

重に乗り移っ

て、これを描かせた気にさえなるほどだ。これまで日本文化の中で、実体のない「幽玄」などという言葉で括られて、消え入りそうな弱々しい梅のイメージなど

は、どこにもない。広重の描いた梅には、梅本来の命の強烈な輝きに満ち溢れていて眩しい位だ。この絵をじっと見ていると、縄文土器の構想力にも通じる原始

的な躍動感を感じる。やはり日本文化には、岡本太郎(1911−1996)の言うように、縄文的なる文化と

弥生的なる文化のふたつの潮流が根底にあり、ある時は和し、ある時は激しくせめぎ合い、影響を行使し合いつつ、絶妙なバランスを保っているのかもしれな

い。

ただ、残念ながら、この「亀戸梅屋敷」は、明治43年(1910)の洪水によって消失、今は石碑が往時の繁盛を偲ばせるように立っている。

広重の梅の生命力(エナジー)盗まん

とゴッホいっきに

筆を走らす ひろや

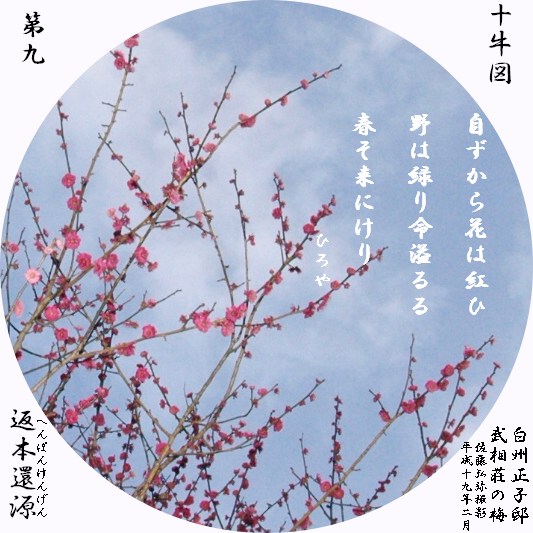

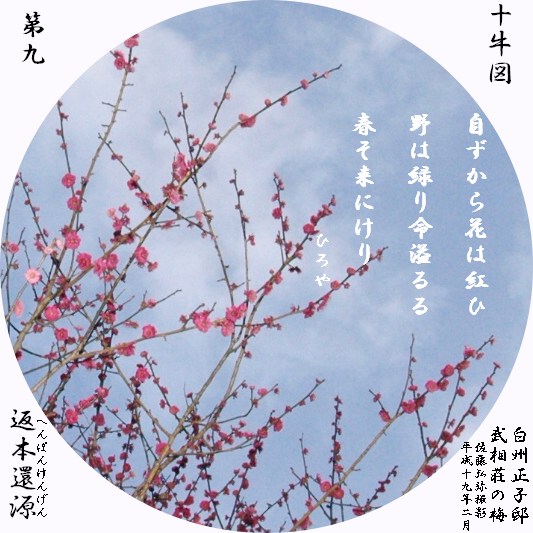

8 白洲正子の庭の梅と「十牛図」

世に「十牛図」というものがある。中国の十二世紀の後半の北宋時代、廓庵禅師という人物によって作られ

た禅の修業のために工夫された書物だ。10枚の図とそこに添えられた頌(じゅ)という言葉によって構成されたもので、禅籍というよりは悟りにいたるための

絵本入りの教本(マニュアル?!)と云った具合の本である。

これが日本にも伝わり、日本の禅僧たちは、これを読み、「自分」とは何か、「悟り」とは何か、と思案を繰り返してきたのである。その中の第九に、「返本還

源」(へんぽんげんげん)という不思議な図がある。ここに何故が梅の花と思われる花が咲いている。もちろんここには人も鳥も動物もいない。主役は間違いな

く桜の木だ。

ここで少し十牛図というも

のについて、予備知識を得ておくことにする。この本に登場する

「牛」とは、自分自身の心のことである。何故廓庵という禅僧が、心を牛に例えたかと言えば、心とは野生の牛のようなもので放っておけば、すぐに木戸を抜け

出して逃亡を計る。そのように、人は抑えきれない野生というものを抱えながら生きているのである。

どうしたら、人は心に抱え込んだ野生というものを、飼い慣らし生き、自分というものに成りきって一生を終えることができるのか。これが十牛図のテーマであ

る。まず、人は自分の中に野生の牛が存在することを知らねばならない。そして、この野生の牛のごとき心を探す旅にでなければならない。そこでこのテキスト

は、「いなくなった牛を探すのだ」という気持を起こすことから始まる。これが最初の第一図「牛を尋ねる」という意味の「尋牛」(じんぎゅう)となる。全て

は、この「野生の自己である牛を探すのだ」という思い(発願)を発し行動を起こすことから始まる。

順に足跡を見つけ出し、これを捕まえて、飼い慣らし、わが家へ帰る。そして第八の図が有名な円相の「○」である。これを「人牛倶忘」(じんぎゅうくぼう)

である。これは禅の悟りの境地を表すと云われている。人牛倶忘とは、「人も牛もともに忘れる」という意味になり、これを私なりの解釈で現代語にすれば、

「私は人であることも野生の心も忘れて無に帰した」という風になる。円相は、これまでの外界の風景ではない。第八になって、いきなり風景は心の内側の景色

に変わった。つまりこれは、叡知を持って悟りの川を渡り彼岸に至ったということになる。

そしていよいよ第九の「返本還源」となる。この図は、梅の花が生命力を漲らせて咲き誇る図である。ここには、掲載したのは、私が去る二月二十四日の午後、

町田市鶴川にある故白洲次郎・正子邸「武相荘」に行った時に撮影してきた梅の写真を円相に加工し、「返本還源」風にしたものである。

周知のように、白洲正子(1910ー1998)は、吉田茂首相の戦後日本国憲法などの成立などにも尽力し、後に実業家となったあの白洲次郎(1902ー

1985)の妻である。彼女は、文芸評論家小林秀雄(1902ー1983)や画家の梅原龍三郎(1888ー1986)と親交を持ち、生涯に渡って西行、明

恵、世阿弥などの評論を展開した。また紀行文や日本文化の結晶のごとき随筆を次々と発表し、平成10年(1998)惜しまれつつ亡くなった。彼女の名声

は、亡くなった以後、日本文化というものを独特の視点から見つめる独特の心眼が注目され、徐々に高まってきている不思議な人物である。

私は正子の紀行文や随筆に込められているヒトやモノをめぐるどん欲なる探求心のようなものに触れる度に、かつて鶴川村と云われた農家を購入し改造してきた

という2千坪ほどの屋敷の佇まいを拝見したいものだと思ってきた。白洲夫妻は、これを日米が戦争に突入した直後の昭和17年(1942)に購入したとい

う。その

庭がどのようになっているのか。はたまた牛や馬を飼っていた場所を土間風の洋室にしたという正子の美的なセンスを拝見したかった。現地に着いたのは、日が

傾き掛

けた07年二月二十四日午後三時半頃であった。折りから、二月ということもあり、梅がわが世の春を謳歌するように天に向かって伸びていた。もちろん、正子

はすでに10年前に亡く

なっているのだが、家屋の至るところに彼女のこの家に対する思いというものが浮遊しているのを感じた。そして庭に咲いている梅の花を見た瞬間、春の息吹の

ようなものを感じ、これはあの十牛図の「返本還源」の原風景ではないかと感じたのだ。空を見上げれば、みずみずしい青色に輝いている。そこに少し雲が湧い

てきて、ゆらゆらと揺らめいている。この家の周辺では、春が息づき、全てに生命力が漲っている。「返本」とは元に返ることである。「還源」も同じく、元に

還ることだが、これはもっと根源を指すことで、般若心経的に云えば、真言の「ギャーティ・ギャーティ・ハラギャーティ」の繰り返しの部分と同じだ。これを

私なりに現代語にすれば、「元に返れ・もっともっと根源に還れ」となる。

私は白洲次郎正子ご夫妻が、40年以上もの歳月を掛けて、この武蔵野の片田舎に立っていた農家の母屋とまた無数の木々たちとの対話の中で創り上げた芸術作

品に触れた気がした。同時に、「武相荘」(ぶあいそう)といういささか滑稽な名の邸宅が建つ大地の底から突き上げてくるような強い生命力を感じたのであっ

た。もしかすると梅は大地の精なのかもしれない。そのことから十牛図の第九番目の図「返本還源」が、性急に儚く散ってしまう桜や他の花でなく、じっくりと

大地に腰を据えて長時間に渡って咲く梅の花である理由が何となく理解できたのであった。

自ずから花は紅ひ

野は緑り命

みなぎる春は来にけり ひ

ろや

資料写真

白洲次郎・正子邸「武相荘」の春

9 良寛さんの恋と梅の花

越後の人良寛(1758-1831)さんに、こんな梅の句がある。

今日来ずば明日は散りな

む梅の花

良寛さんは、どちらかと言えば、和歌や漢詩を詠むと思われているが、なかなかどうして、俳人としても、素晴らしい句を残している。良寛さんは、芭蕉を大変

尊敬していて、「芭蕉翁」という漢詩で「この翁以前に、この翁なく、この翁以後に、この翁なし。芭蕉翁。芭蕉翁。人をして千古、この翁を仰がしむ」(東郷豊治編著「良寛全集上巻 P412 東京創元社 昭和34年刊)と最大級の讃辞を送っている。この句を読んでいると、良寛さんの句には、どことなく芭蕉からの影響というものが、あるよう

にも感じられる。

周知のことだが、良寛さんは、晩年、貞心尼(1797-1872)という尼さんとの美しい交流が伝わっている。ふたりの間には、若い人たちの恋愛とはまた

違う大人の恋があったと思う。ふたりは仏の道を歩きながら、ごく自然に求め合うその思いを歌に昇華させたのであった。貞心尼は、良寛さんが亡くなった

六年後、亡き良寛さんとの歌のやり取りを「はちすの露」(1836)としてまとめ上げ刊行している。

その冒頭に貞心尼の梅の歌がある。

うめのはなおいがこころをな

ぐさめよむかしのともはいまはあらなくに(梅の花

老いが心を慰めよ昔の友は今は在らなくに)

(解釈:梅の花よ。どうか年老いた私の心を慰めておくれ。もう親しかった昔の友は亡くなってしまった

のだから・・・。)

もちろんこの歌は、良寛さんを慕う思いが込められた歌である。この書の前書きは、天保六年五月(1936)とある。五月であれば、梅の季節はとうに過ぎて

いる。おそらく貞心尼が、梅の花の歌を置いた理由は、亡き良寛さんの残り香を梅というものに象徴させて、胸に深く刻みつけたかったからではないだろうか。

順番は逆になるが、初めて良寛さんに会えたうれしさに貞心尼は次のように詠んでいる。

きみにかくあひ見ることのう

れしさもまださめやらぬゆめかとぞおもふ

(解釈:こうしてあなた様にお会いできてとてもうれしくて、何か夢を見ている気分でございます。)

たいへん失礼だが、凡庸な歌だ。でも良寛さんは、この思いに素直に答えた。良寛さんは恋をしたのである。私は先に上げた梅の句が、もしかするとなかなか

やって来ない貞心尼に送った句ではないかと思っている。この「今日来ずば」の句は良寛研究の谷原敏朗(1929−)氏によれば、岩田州尾という25才で夭

折した若い文人に訪問を促すための句ではないかということである。しかし私は、事実はどうであれ、良寛さんが、亡くなる直前に、下にあるような歌を詠んで

いることから、貞心尼への訪問を希(こいねが)う句ではないかと秘かに思っている。

いついつと待ちにし人は来り

けり今はあい見てなにか思はむ

(解釈:毎日毎日、待って待って待ちくたびれていると、やっとあなたはやって来てくれた。今は何かをいうよりも、ずっと黙ってお互いを見ていることにしよ

う)

どうだろうか。この歌の心と「今日来ずば」の句の心は、同じであ

る。句が誕生した情景を推量してみる。越後の長い冬

が過ぎ、雪が解けて、その合間に梅が咲く。良寛さんは、雪解けが待ち遠しくて仕方がない。自分の寿命も残り少ないことをひしひしと感じている。燗した酒で

もちびちびやりながら、心細い思いを、句に託し貞心尼のもとへ送ったのではあるまいか。若い僧侶ならば、「破戒僧」などと呼ばれてスキャンダルになったか

もしれない。良寛さんの場合は、それは考えられない。美しいプラトニックラブに収まってしまうのである。まさに人徳というものだ。良寛さんの恋に揺れる心

の動きを考えると、いっそういい句に思えてくる・・・。

さて、「今日来すば・・・」の句は、花というものの、本質を謳った句として感銘深いものがあるが、あえて難を言えば、もしもこの梅の花が桜の花だったらと

考えてみる。すると梅の花は、今日明日中には、簡単に散らない。ここは全体としては、梅の花よりも、桜の花の方が相応しい気も受けるのである。

世に残る名句というものは、焦点が物事や自然の流れに添っていて、一字一句替えられない雰囲気がある。もちろん詠んだその時には、例え俳諧の道において、

芭蕉のような高い領域に達した人物と言えども、散々に悩んで、「古池に蛙飛び込む水の音」を何度も思い悩みながら、最後に「古池や蛙飛び込む水の音」とし

たかもしれない。それでも百年も経つと、その単なるカエルが水に飛び込んで微かにポチャリと音がした情景が、それこそ古池全体にゆっくりと拡がっていく波

紋のように、日本人の心に深く浸透して、誰もが知る名句となったのである。

この古池の句もそうであるが、特に晩年の芭蕉は、自然を自然として受入れ、その一瞬の心の動きを、これが悟りというものだ、というような切れ味で句として

結実させているのである。まるで、それは自然が、芭蕉という語り部をしたてて私たち日本人に俳諧という恩寵を授けてくれている感じさえ受ける。良寛さん

は、おそらくは芭蕉そうした頓悟(とんご)の域にまで達した芭蕉の精神に感じ入っていたのである。

今度は良寛さんの桜の花の句を鑑賞してみる。

世の中は桜の花になりにけ

り

これも実感のこもった句だ。世の中のすべてが、桜一色に染まったような、そんな印象を受ける。ここには細々とした説明はない。花見に浮かれる日本人の情感

がここに集約された感じさえ受ける。こんな句を読んでみると、やはり良寛さんも梅の花よりも桜の花がきっと好きだったのだろうと思うのである。

10 日本の食文化ともなった梅

様々な角度から、日本人と梅を見てきた。この中で、ひとつだけ触れて来なかったことがある。それは食文化にまで入り込んでいる梅の果実のことである。

梅の実を古来から日本人は工夫して漬け込み、ついには梅干というものを完成させた。梅の果実は、リンゴ酸やクエン酸を含んで酸味が多く、酢・醤油などが醸

造されなかった以前には『塩梅(えんばい)』りいわれて塩とともに調味の根本をなした。」(本山荻舟著「飲食辞典 平凡社 1958年)ともいわれる。

一説では、水戸黄門の名で有名な徳川光圀は、梅の庭園として知られる「水戸偕楽園」を梅の実を採って梅干を作るために、造園したともいわれる。確かに梅干

は保存が利き、いざ戦となった時には、必需品となったであろうから、あり得ないことではない。現在、茨城県水戸市では、梅をヨウカンやまんじゅうなどに梅

を様々な食物に加工し販売している。

最近のニュースによれば、水戸市民にとって、梅はアイデンティティと化しているようで、市民が水戸の偕楽園の梅さらに増やすためにカンパをするなどの行動

を起こしたりしているということだ。

梅の加工品としては、梅酢や梅酒などもあり、水戸藩だけではなく、日本人にとって梅は、まさに観賞と食用を兼ね生活必需品のような花ともなっているのであ

る。現代人は少ないかも知れないが、海外旅行など遠くに行く時など、親が子に、自家製の梅干を持たせてやったという話は良く聞いた話だ。

日本中、各家庭が、梅の花見を終えると、梅の実を拾いつけ込んで、置いたものだが、今では、和歌山の南高梅などの高級品も作られるようになっている。外国

人からみれば、日本人は何故あのように、死ぬほどに酸っぱい食物を口にするのか、と口をすぼ

める人がまだまだ多いが、健康食品としての研究データなどに

よって、また酸っぱさを適度に抑えた工夫などによって、寿司同様に、世界的なブームが来る可能性もあると思われる。

中国原産の梅が、日本に渡ってきて、どのぐらいの歳月が経ったのであろう。その長い年月の間に、梅は、和歌となり俳諧に詠み込まれた。また香のみではな

く、その実を食用にし、独特の梅干が誕生し、日本人の梅文化は開花したのである。しかしながら、日本人の詩歌のイメージであれば、「梅の香」を詠むのが一

般的である。香りは、恋人や愛する者たち、もちろん離別や死別の人たちの残り香の匂いである。

しかし一方で、梅をまったく新しく生命力として受け取る流れもある。それは尾形光琳の傑作「紅白梅図屏風」や広重の名所江戸百景「亀戸梅屋敷」のようなダ

イナミックな構図の絵によっても示されている。言葉は少し悪いが、俗に「桜切るバカ・梅切らぬバカ」といわれる。これは良くふたつの花木の性質を見事に言

い当てている。桜は細菌などにも抵抗力が弱く切ったところから枯死することもある。(もっとも最近では、桜を切って、せん定する方がよいと唱える専門家も

出てきている。もちろんこれは、キズを保護する薬品が良くなっているせいだが。)逆に梅は伸びた枝をどんどん切っても、切った先からまた枝が伸び、どんど

ん花をつける。私の兄などは、これでもか、これでもか、と梅の枝を切るのだが、半年もすると、さらに強そうな枝が天に向かってすくすくと伸びている。桜と

梅は、競い合いながら、今後も日本人の心を和ませてくれるはずである。了