|

コンサートレビュー

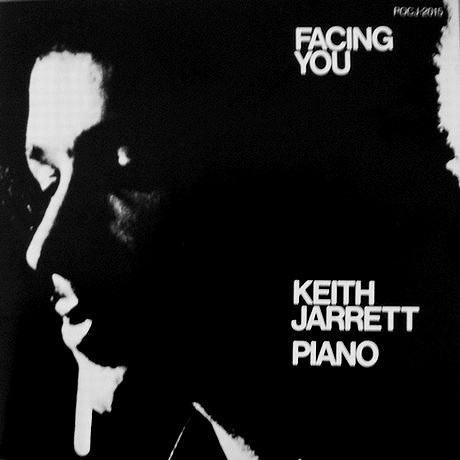

「キース・ジャレット トリオ2007」を聴くキース・ジャレット ー天才の熟成と親和力ー  若き天才の肖像 「フェーシング・ユー」(1971)のジャケットより キース・ジャレットトリオのコンサート(「キース・ジャレット トリオ2007」)が上野の東京文化会館であるというので、3年ぶりになるというコンサー トを聴いた。 キース・ジャレット(1945- )は、もはや説明の必要はないと思うが、ジャズというジャンルに収まりきれない天才ミュージシャンである。 60年代にアート・ブレーキー(1919-1990)の「ジャズメッセンジャーズ」で頭角を現し、チャールズ・ロイドのグループでドラムのジャック・デ ジョネットと知り合い名盤「フォレスト・フラワー」(1966 )で競演した。70年代には、ジャック・デジョネットの紹介でジャズの帝王マイルス・ディビス(1926-1991)のバンドに加わり、強烈な電気オルガ ンを奏で、マイルスをして「どうだ。キース天才になった気分は?」と言わせたという。それからのキースは、ドイツのECMレーベルという味方を得て、 「ファイシング・ユー」(1971)や「ソロ・コンサート」(1973)、「ケルン・コンサート」(1975)、「サン・ベア・コンサート」(1976) というソロピアノの名作を立て続けに制作して、ジャズファンを越えた音楽ファンより、称賛を浴び、時代の寵児になった天才である。 私は彼のピアノソロの即興演奏をはじめて聴いた時、もしかすると、モーツァルトやベートーベンもこうして即興演奏をしながら、その時に浮かんだメロディや リズムを譜面に書き留めて、曲として成立させたのではないかと考えたこともある。事実、彼の即興演奏の「ケルン・コンサート」は、随分前から譜面化して発 売されているが、その音楽は完璧な調和を保っていて、そこに神の声を聴くという人もいるほどである。 2000年前後より、慢性疲労症候群(まんせいひろうしょうこうぐん)という原因不明の難病に罹ったキースからは、以前のような想像力に満ちあふれたた演 奏が影を潜めているとの声もある。しかし私は、「病」という人生の苦を乗り越えながら、キースが、自己の音楽世界をどのように再構築しているか、というこ とに興味があった。 キースのピアノトリオは、現代最高のピアノトリオといわれ、ベースのゲーリー・ピーコック(1936- )、ドラムのジャック・デジョネット(1942- )の陣容である。この3人による演奏は、おおむね1983年の「スタンダーズ Vol1」(ECM)の時からと認識されているが、スタンダーズのレコード が出る前の1977年にゲーリー・ピーコックのリーダーアルバム「テールズ・オブ・アナザー」(ECM)という名盤があり、実はこれがこのトリオのレコー ドデビューである。 こうなると、彼らは30年間、自分たちの音楽性をこのグループで磨いてきたことになる。 そのためかどうか、この3人の演奏には、独特の親和力のようなものが感じられる。長い間の信頼関係の中で培ったものが音楽の深さとなっているということだ ろう。彼らの演奏は、ジャズのスタンダードを演奏しながらも、リズムもメロディも、常に瑞々しく変化をし、聴く側には、新しい曲を聴くような印象を持たせ る創造性がある。 演奏は、以下のような曲の順であった。 「1st Set

1) You go to my head 2) My Funny Valentine 〜 Improvisation 3) Come Rain or Come Shine 4) Sandu 2nd Set: 1) The Masquerade is Over 2) Django 3) Stars Fell On Alabama 」 4) Hallucinations Encore: 1) God Bless The Child 2) When I Fall In Love (鯉沼ミュージックブログより引用)

前半4曲。20分の休憩を入れて、後半4曲。アンコール2曲。7時に開演し午後九時の終演の予定だったが、40分も超過しての幕だった。二度のカーテン コールがあった。 私は今回の演奏で、特に素晴らしいと思ったのは、前半2曲目の「マイ・ファニー・バレンタイン」から即興演奏への展開であった。出だしに、原曲のメロ ディが少し聴けたが、それからのキースの伸びやかなインプロビゼーションの感性は素晴らしかった。息をつかせぬ展開を見せながらも、どこかにゆとりのよう なものが感じられ、原曲のアンニュイな感覚など微塵も感じさせない天馬が空を駈けるがごとき自在な演奏だった。 次に感動をしたのは、アンコール1の「ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド」の演奏だった。これもほとんど原曲の名残をほとんど留めない即興演奏に近く、この 時のジャク・デジョネットの叩く変速のドラムに凄みを感じた。目を瞑って聴いていると、汗をまき散らして演奏しているような迫力を感じるのだが、音の割合 に、デジョネットの動きは、比較的静かで、無駄のない達人の演奏というものは、こんなものなのだなというものを感じた。 そして最後に演奏した「ホェン・アイ・フォール・イン・ラブ」は絶品だった。いつもキースのコンサートは、そうなのであるが、アンコールの曲がとにかく素 晴らしい。キースは思い入れたっぷりに、歌いながら、この美しいメロディをそのまま奏で、少し遠慮がちに展開し、短く終わった。最後の一音に込めたキース という音楽家の一期一会の精神が伝わった瞬間だった。終わった後、3人は前に出て手を挙げ、肩を組み手を振った。お茶席で、最後の一杯の茶を飲み干した気 分がした。 キース・ジャレットトリオは、マンネリだ、という声もある。しかし私はジャズにおけるスタンダード曲の演奏というものに本来マンネリというものはないもの だと考える人間である。常に原曲のメロディは不変であるが、ジャズ本来の演奏というものは、そこからの即興演奏の展開にこそあるのである。 私は今回のキースのふたつの演奏に特にそのことを強く感じた。キースにとって原曲は、ひとつの「モチーフ」に過ぎない。大事なのは、モチーフを別 の次元に展開して、新し味を醸し出すことである。それこそがキースの音楽の奥にある創造性であり、こんな展開などおよそ考えられないと驚かされる部分なの である。 現在のキースのトリオの演奏には、三人の親和力(アフィニティ)に裏打ちされた「熟成」というものが加味されていると感じた。キース・ジャレットに次いで ゲーリー・ピーコックも大病をしたらしい。ジャズは、一度演奏したら、二度と戻ることのない刹那の音楽とも言われる。私にとって、07年4月30日は、こ の3人の緊張感溢れる即興演奏を聴 けたことで、忘れられない至福の夜となった。 関連エッセイ キース・ジャ レットの即興演奏における創造の秘密 尚、彼らの今後の演奏は以下の日程で行われる。 キース・ジャレット/ゲイリー・ピーコック/ジャック・ディジョネット 2007年5月3日(木・祝) 大阪 フェスティバルホール 2007年5月6日(日) 神奈川県民ホール 2007年5月8日(火) 東京文化会館 大ホール 2007年5月10日(木) 東京厚生年金会館 |