2

芭蕉以前以後で変化した高館からの眺望の文化的価値

私たちが見る高館からの景色というものは、「奥の細道」で芭蕉が発見した景色というものを、追体験しているようなものではないかと思う。「そんな馬鹿な」

と反論する人もいるであろう。その主張は、おそらくこのようなものであろう。

「すでに芭蕉が存在する以前に、高館は景勝地として知られていた。芭蕉も、十分そのことを知っていて、平泉で真っ先に、この高館を訪れたはずだ。」と。

確かに伊達藩は、源義経を顕彰するため、この高台に「義経堂」を建てた。多くの旅人や近隣からの来訪者が、高館を訪れて、義経の悲劇の生涯とあっけなく滅

び去ってしまった奥州の古都平泉を感慨深げに眺めてきたのである。それと芭蕉の観た景色はどこが違うのか?と言われれば、違ってはいないようでもある。

しかし私から言えば、芭蕉以前と以後では、高館からの眺望の文化的価値が変わってしまったということ言えるのである。芭蕉以前高館は、一地方の景勝地に過

ぎなかった。ところが、芭蕉が訪れて、この地の醸し出す風景に人類普遍の価値を見出した。それは唐の大詩人杜甫の「春望」の「国破れて山河在り」、「城春

にして草木深し」の風景をたぐり寄せ、日本の文化の源流であった中国の文化を咀嚼(そしゃく)しながら、「夏草や兵どもが夢の跡」と極めて短く、高館の風

景を短く切り取ったことによるのである。これによって、高館の風景が日本人の人々の心で奥州の代表的な景観イメージとして固着化したのである。

「夏草や兵どもが夢の跡」という句を、分解してみれば、三つのパートにわかれる。一つは「夏草」、二つ目は「兵ども」、そして三つ目は「夢の跡」である。

この中で、実景はただ一つ目の「夏草」しかない。三つ目の「夢の跡」とは、夏草に埋もれて実景としては目に見えない義経が生きていた時代の心象風景であ

る。

ただ単に美しい風景を芭蕉は探し当てたのではなく、実景として見える「夏草」のみに意識を置くことによって、すべての実景を、この緑のイメージの中に押し

込めてしまったのである。このことによって、茫洋とした白昼夢のような景色が、芭蕉の心の中で再構築されたのでないだろうか。

芭蕉が発見した高館からの景観の奥には、圧倒的な黄金の産出によって、日本の歴史上でも空前の栄華を誇った奥州平泉そのものが、義経という稀代の英雄の夭

折とあい前後して滅び去ってしまうという歴史の現実を受け入れたところから始まっている。同時に芭蕉は、感傷的になる自分自身を抑えながら、少し悲しい現

実とは一定の距離を置いて、目の前に拡がる風景を、俳諧という世界でもっとも短い詩形に心を納めたことになる。

つまり芭蕉は、今自分が高館に訪れて感じ取っている感慨を、「夏草や兵どもが夢の跡」と詠むことによって、ここに訪れる誰もが漠然と感じる思いを普遍的な

感情として、昇華したことになる。

芭蕉は高館の風景の中に、かつてこの地に暮らしていた人物とその臣下たちが、必死に生き亡くなって逝った、その滅び行くイメージが、この周辺の景色と一体

となっていること深い感動を覚えたのである。

以後、芭蕉の感じた思いは、ここを訪れる日本人の思いと重なり、時を経るごとに、芭蕉の見た景色が、平泉の代表的な景色として、光輝くようになったと思う

のである。逆に言えば、もしも芭蕉が、高館を訪れて、「夏草や」の句を詠むことがなかったならば、高館からの眺望というものが、これほど有名なものには

なっていなかったとも言えるのではあるまいか。

高館からの風景を撮影する旅人

高館からの風景を撮影する旅人

眼下ではバイパス工事が工事中

(2003年3月21日 佐藤撮影)

芭蕉の境地を伝える言葉として「不易と流行」という言葉がある。「不易」は普遍なもの、時代が移り変わっても、けっして変わることのない真理を指す、一方

「流行」は一時期もてはやされたと思っても、すぐに忘れ去られる一時の流行(はやり)のことを指す。

芭蕉は、自分が携わっている俳諧の道が、「不易」だとは、少しも思っていないように感じる。それは芭蕉の謙虚さというよりは、芸術家としての芭蕉の冷徹な

信念ではないだろうか。むしろ俳諧は一時の流行に過ぎない。肝心なのは、17文字という短い言葉に込められた「けっして変わることのない思い」である。芭

蕉はそう思っていたに違いない。それは「不易の念」ともいうべきものなのである。

芭蕉は、「笈の小文」(1687)の中で、「西行の和歌における、宋祇の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、その道を貫くものは一つな

り。」と明確に語っている。世の中には、さまざまな表現の形がある。俳諧の道もそのひとつに過ぎない。形を代えれば、それは世阿弥の能とも通じ、あるいは

江戸歌舞伎へと変化をしていく。

日本人が小さな島国で育んできたさまざまな芸道の道は、不易という境地を得ることによって、人類普遍の精神と交わることになる。一見、西洋の考え方とは異

なる独特な異文化と見られていた視点が実は、人間精神そのものの体現であったということもある。それが芭蕉の発見した「モノの見方」(視点)だったのでは

ないだろうか。

芭蕉の有名な句に、「古池や蛙飛び込む水の音」がある。

これも「夏草や」の句に習って分解すれば、「古池や」と「蛙飛び込む」と「水の音」となる。古池は、そこに存在する実景であり、「蛙飛び込む」は、変わり

ゆく変化そのものであり、そして「水の音」は変化そのものの余韻である。この句と「夏草や」の句を比較すれば、構造そのものが非常によく似ていることに気

づく。

まず、「や」の用い方である。「古池」も「夏草」も「や」で切れ、「夏草」の逞しさや、「古池」の古めかしさのような佇まいが強調されている。しかしこの

句の主語あるいは主題は、けっして「古池」でも「夏草」でもない。芭蕉は、この実景をとしての一番目につくものを初五に持ってきながら、実は実景の背後に

ある永遠性こそが詠みたかったこと(主題)なのである。おそらく、芭蕉は「古池」(実景=現在)という変わらないものと、「蛙飛び込む」というその池で起

きている変化とが、渾然一体となって、現在の風景を構成し、そしてやがてそれが未来に受け継がれて行くものだ、という真理を含ませているように思われる。

そのようにして、「古池や」の句を考えてみれば、「古い池というものに蛙が飛び込んで小さな波紋と音を立てた」という単なる通俗的なワビ的世界観ではな

く、「古い池という浮世に飛び込んだ蛙の自分ではあったが、それなりに世に音を立てられたものだ」、という新解釈も成り立つはずである。つまり芭蕉は、こ

の句の中に己自身を「蛙」と擬人化させて盛り込みながら、自らの到達した境地が、どこかで永遠性(不易)なものに交わっていることを自覚していることにな

る。

ところで、奥の細道の旅の山形山寺での句に、有名な「閑かさや岩にしみいる蝉の声」がある。

これも分解してみれば、「閑かさや」と「岩にしみいる」と「蝉の声」となる。

この時期に行ってみれば一目瞭然であるが、山寺に「閑かさ」などはない。耳に付くような蝉の鳴き声が、うるさくてうるさくて仕方がない。「夏草や」にあた

るものが、実は「蝉の声」である。これが芭蕉の最初の山寺の印象であった。つまり、蝉の声がうるさいのである。しかし見渡せば、そこに岩がある。そしてそ

の岩には穴が空いていて、この穴には、周辺の人々の人骨が納められていることを聞く。

その時、芭蕉の中で、殴られたような衝撃があった。これまでうるさいと思っていた蝉の声が一瞬で消えて、芭蕉の中には、このように懸命に鳴いている蝉もや

がては、あっけなく死んで、消えてしまうのだな、という感慨が湧き上がってきたのである。

「夏草や兵どもが夢の跡」

「古池や蛙飛び込む水の音」

「閑かさや岩にしみいる蝉の声」

この三つの句を並べてみると、芭蕉のモノの見方、風景の見方、句の読み方、人生観などがよく分かる。まず芭蕉は、実景というものを見ながら、その奥に永遠

なものを探しているようにみえる。つまり芭蕉は、実景(現在)を見、そこから過去(歴史)との関わりを思い、次に未来にはどのようになるかという視点だ。

そして芭蕉の視点で一番大事なことは、常に自分が、その句の中に納まっているということだ。

「夏草や」の句を独立したものとして考えるならば、「兵ども」の中には、おそらく「芭蕉自身と曾良」もいるのである。同じように二句の「蛙」とは、先に述

べたように芭蕉自身と思われる。この句の中には、ある境地に辿り着いたという芭蕉なりの自信のような観念を感じる。そして第三句の蝉は、やがて死んでこの

岩の中に自分も入って行くのだという覚悟のようなものに感じるのである。

高館直下を走る平泉バイパスを夏草で隠して撮る

高館直下を走る平泉バイパスを夏草で隠して撮る

(2004年7月4日 佐藤撮影)

しばしば、一般に広まっている句や歌の解釈というものは、間違って場合が多いものである。この「夏草や」も、例外ではない。どうもそれは、日本人の精神を

「ワビ」や「サビ」論で、解釈してしまうための短絡的な誤解ではないかと思う。日本人は、特に国学の本居宣長などによって強調された「もののあわれ」とい

う美意識でこの世界の森羅万象を捉えようとする傾向が強い。本来、日本文化の底流には、縄文的なものと弥生的なものが、織りなす綾のようになっているもの

と解釈されれうべきであり、弥生的な流れを汲む「もののあわれ」というフィルター(色眼鏡)のみで、日本文化全般を規定してしまうことは、錯誤の元とな

る。

そもそも、「夏草や」の句を、ワビサビで、解釈してしまうと、この句の中で芭蕉が発見した歴史的景観や文化的風土の持つ永遠性が損なわれてしまうと思う。

景観や風土というものは、現在そこに住む人々が、以前にそこに住んでいた人々の思い受け継いで守っている文化の連続性のことである。

美しい風景というものは、一夜にして出来上がるようなものではなく、現在の人間が過去の歴史を受け継いでゆくことで、保たれる永遠性のことである。それは

たとえその国が滅びたとしても、風景や風土として残り、そこに住む人々が、その思いを受け継いで、後世に伝えてゆくことになる。

例えば「奥の細道」の中で芭蕉は記していないが、高館の前にある三代秀衡が建立した無量光院の跡を見れば、文化的な風景というものがそこに住む人々によっ

てどのように守られて行くかということが、一目瞭然である。この寺は、宇治の平等院を模して建設されたも

のであるが、奥州滅亡後、火災にあって焼失してしまった。しかしそこを所有した地元の民は、当時の中島や池の形状をそのまま残して、そこを田んぼとして利

用していたのである。だから、今でも、当時の礎石が中島に置かれ、また池の向こうに燦然と鳳凰が翼を拡げたような姿をしていたイメージがありありと浮かん

で来る。きっと住民の心には、「無量光院は復元できないが、せめて礎石や池の形や松は、そのまま後の世に伝えてやろう・・・。」私はこの風景に強い感動を

覚えたものである。

芭蕉も、高館に登った時、この何もない風景の中に、歴史的風土が、この地の人々によって、大切に守られ、アイデンティティとなり、誇りとされていることに

感銘を受けたに違いない。芭蕉の「夏草や」の句に、地元の民も何も存在は見えて来ない。そこに登場するのは、かつてこの地に住んでいた、源義経とその郎等

たちのイメージだけである。芭蕉の目には、追悼のために建てられている義経堂と顕彰碑が映っていたはずだ。しかし芭蕉は敢えて、この新しい建造物を句の世

界から一切排除し、「夏草」とすることで、歴史的風景を自分の視点としてイメージ化することにしたのである。

私は、芭蕉の「夏草や」の句の「夏草」には、生き生きとした強い生命力のようなものを感じる。特に高館直下の周辺の夏草はツタ類も生い茂っていて、怪物の

ように見える

ことがある。そうすると「夏草」は、「兵ども」に掛かって、いっそう、義経とその郎等たちの魂が、この地に眠っていて、その精神が受け継がれていることを

芭蕉は、詩人の直観として受け取ったのではないだろうか。「国破れて山河あり」の杜甫の詩思い出した芭蕉は、高館から見渡せる山河の中に、この地に生きて

いた人々の思いが、そこかしこに息づいていることを発見したのである。

世の中には、すべてのことを「ワビサビ」解釈して、納得している人も多いが、そんな態度では、芭蕉という天才的な人物が、四十も半ばを過ぎ、行き倒れる覚

悟をもって、日本中の風景を己の目で凝視して発見したものなど追体験できるはずもないのである。

中尊寺西物見から高館・束稲山方向を望む

(2004年8月13日 佐藤弘弥撮影)

5 ドナルド・キーン氏の「平泉は一度も死なず」説と松尾芭蕉の感性

現在、世界最高の日本文学研究者と言えば、文句なくドナルド・キーン博士(1922ー)と誰もが答えるだろう。氏は故三島由紀夫

や故川端康成などの大作家

との親交を持ち、日本の古典作品にまで研究対象を広め、「日本文学の歴史」という全18巻にもなる大著を上梓した巨人である。

氏は、その著「日本文学の歴史」(巻7)の中で、芭蕉の「夏草や」の句を下のように英訳をしている。

The

summer grasses-

For many brave warriors

The aftermath of dreams

直訳すれば、

夏の草

勇気ある戦士たちのために

夢の余波

となる。更にこれを意訳してみる。

「夏の草が生い茂っていることが、勇気ある戦士たちのための慰めとなり、しかし一方で彼らの生き、そして戦った敗残の思いでが夢の余波のようにして漂って

いるようだ・・・。」

氏の深い鑑賞眼に敬服する。「夢の跡」を、たとえば「The trace of a

dream」などとせず、「夢の余波」としたことで、夢が「跡」として断絶せずに、継続していることになる。この場で、不遇の最後を遂げた源義経とその一

党の

悲劇が走馬燈のように芭蕉の脳裏に甦った後、夏草の勢いの中に、彼らの思いが続いていることがこの「余波(aftermath)」という単語を選んだこと

で見事にイメージされている。

ドナルド・キーン氏は、昭和30年(1955)年、初めて平泉を訪れているが、その後、盛岡で行われた「東北文化シンポジウム 平泉」(昭和59年9月

於:盛岡 主催岩手日報社)という席で次のように語っている。

「・・・芭蕉の俳句の中で、いちばん感激するのはどれかと言われたら、高館にのぼれ

ば・・・として詠んだ、”夏草や兵どもが夢の跡”です。そういうことで私は平泉を『おくのほそ道』を通して見ていたのです。・・・だいたいにおいて『おく

のほそ道』にはウソが多いのです。・・・しかし、結局のところ、芭蕉は平泉のいちばん大切な真実をつかんでいます。・・・平泉の特別類まれな美しさや偉大

さについて、芭蕉以前にも、芭蕉以降にも書いた人はひとりもおりません。私はこのように確信しています。・・・元禄年間でも、塩竃や平泉は辺境でした。芭

蕉の常識では文化の中心地から遠かった土地です。文化の中心地から遠く隔たった土地の文化、それが平泉文化のひとつの特徴でしょう。しかし考えてみます

と、同じような性質の場所は地球上至るところにあります。特に仏教と関係の深い遺跡はだいたい現在では非常に不便な場所にあります。中国の敦厚がそうで

す。カンボジアのアンコール・ワット、ビルマのバガン、ジャワのボルブドゥール、全部極めて不便なところにあります。・・・多くの場合。いったん死んだこ

ともあります。つまり・・・人々が、仏教があることを忘れた時代がありました。・・・しかしこれにくらべて、平泉の一番の特徴は、一度も死ななかったとい

うことです。・・・」「シンポジウム『平泉』高橋富雄編 小学館昭和60年11月刊より)

この「平泉は一度も死ななかった」という指摘は極めて重要である。

滅びたはずの平泉は、実は滅んでいない。ドナルド・キーン氏はそのように語っているのである。氏が芭蕉の「夏草や」の句の下五「夢の跡」を「跡」ではな

く、「余波」と訳した意味は、ここにあったと思われる。つまり、平泉においては、夢の余波は、滅びたのではなく、文化的風景に紛れるようにして続いている

のである。もちろんこれを守り抜いているのは、そこに息づいている文化と風土を大切に引き継いでいる地元の人々である。一般的に言って、英語の

「aftermath」(余波)とは、肯定的なイメージではない。むしろそれは嵐とか戦争の後の余波という否定的な意味も含まれている。しかし芭蕉は、

けっしてこの平泉の高館を滅び去って、何も無くなってしまった文化的継続性のない「跡」とはみていない。このことをドナルド・キーン氏も、高館を訪れるこ

とによって実感したのだと思われる。芭蕉が感じ、ドナルド・キーン氏が見事な英訳をした奥州平泉に遺る「夢の余波」とは、ここに住む人々が大切に守り伝え

てきた平泉文化の持つ何ものかなのである。

遊行柳 那須町芦野

遊行柳 那須町芦野

(2004年7月24日 佐藤弘弥撮影)

松尾芭蕉の奥の細道の旅のピークが平泉であったということはよく言われることだ。「奥の細道」の「奥」が奥州を指していることは明白である。

この旅のひとつの目的が、平泉を訪れることであったとすれば、そこには芭蕉が是が非でも見なかった何かが存在しているものと思われる。

これもよく言われることだが、芭蕉にとって、ひとりのヒーローがいた。それは花の歌人とも呼ばれる「西行法師」(1118−1190)その人である。芭蕉

は、おそらく西行の足跡

を歩き、西行が詠った場所に立ち、そこで何を感じることができるかということを考えたのではないだろうか。もちろん旅の目的のすべてがそれとは思わない

が、西行の歩いた地を歩くということは、芭蕉にとっては大変重要なことであった。

西行研究の第一人者である目崎徳衛氏(1921-2003)に「芭蕉のうちなる西行」(角川選書平成3年刊)という小論がある。この中で、目崎氏は、明確

に「芭蕉の風雅を培った核心には西行がいる。」と述べている。

そのように考えると、西行が二度訪れた奥州ということが芭蕉の中に働いて、この奥の細道の旅は、企画されたと考えることができる。芭蕉の懐には、バイブル

か道案内の地図のようにして西行の歌集「山家集」が入れられていたことだろう。

奥の細道で詠まれた句には、西行の歌を連想させるような句が多く散見される。但し芭蕉の場合は、西行の詠った31文字を17文字に置きかえるというような

模倣的な手法は見られない。彼は彼なり、先人でありヒーローである西行法師に挑むような思いで、一句一句を詠んでいる。芸術家としてのプライドだろう。

例えば、栃木県那須町芦野の遊行柳の前で詠んだ句に、

田一枚植えて立ち去る柳かな

という句がある。これは同じ場所で西行が詠んだとされる歌、

道のべの清水流

るる柳かげしばしとてこそ立ちどまりつれ

に触発されて詠んでいると言われている句だ。この地にある遊行柳は、観世信光作の「遊行柳」という能で有名になった老木で柳の精が棲むという名所である。

今でも田んぼの真ん中に何代目かの柳が存在する。もちろんこれが山家集の西行の歌の地であったという確証はない。しかしその後の人々は、この歌が、この地

を詠んだものと語り伝え、芭蕉もそのように思って、「田一枚」の句を詠んだのである。

面白いのは、西行が「ここに立ち止まってしばし流れる清水を柳の影から見物してみれば」と進めているところを、敢えて、「私は田一枚に早苗を植え終わる時

間には、柳の前を立ち去ってしまいましょう。」と言っていることだ。それはあたかも「老人の柳の精が出るという伝説などは興味がありませんよ。それより若

い人たちが田植えを生き生きとして姿が清々しくていいな」とでも言いたげである。父親に反抗する息子のような態度にもみえる。もっと言えば、先に歩いた西

行と対話をしているつもりなのかもしれない。

では、平泉における「夏草や」の句と対話をしていることになるような西行の歌は存在するのだろうか?

夏草生い茂る衣川の景観

夏草生い茂る衣川の景観

泉が城から 右が中尊寺の丘陵、左が衣川

(2006年6月24日 佐藤弘弥撮影)

芭蕉の「夏草や」の句の奥に西行の影を見るとすれば、西行がみちのくの名取の笠島で詠んだ、次の一首を思い浮かべてしまう。

朽ちもせぬその

名ばかりをとどめ置きて枯野の薄形見にぞ見る(山家集)

(歌意:実方という人は既に亡くなってし

まったけれど、その名声はけっして消えるものではない。その人の塚に来てみれば、こうして枯れ野の薄が風になびいて、その人の魂の形見のように思えるの

だ。)

切ない歌である。その人物の墓があるというので、探してみてもどこにも墓はない。見れば枯れ野を秋風が吹きすさび薄の穂が揺れている。西行はその薄に思い

を寄せ、これはかの陸奥に流された歌人藤原実方朝臣の形見ではないかとそっと涙を流すのである。

この藤原実方(?-998)という人物は、「頭中将実方」の名で知られる貴族で、あの清少納言との恋人との説のある歌人である。後に藤原定家(1162−

1241)が撰したとされる「百人一首」の51番に実方の次のような歌が採られている。

かくとだにえや

はいぶきのさしも草さしも知らじな燃ゆる思ひを

(歌意:こんなにあなた様を恋したっておりますが告白できないので、伊吹山のさしも草のように私の燃える思いを

ご存じないのでしょうね。)

極めて技巧的な歌である。はっきり言って日本文化の琴線に触れるような歌ではない。でも、実方も陸奥に流された時には、

やすらはで思ひ

たちにし東路にありけるものかはらからの関(後拾遺和歌集)

(歌意:安らいだ心地もせず、慌ただしく東路に旅立った私でしたが思いも掛けず同族のあなたが関におられるとの

ことを知り、ほっとした気分にさせられました)

というしみじみと実感のこもった歌を詠んでいる。これは実方の陸奥への旅がいかに失意に満ちたもので

あったかを如実に物語るものである。伝承によれば、この歌人が名取の笠島付近に差し掛かった時、笠島道祖神社の前を、馬を下りて通るべきところを、供の者

の助言も聞かず、そのまま馬上の人でいると、たちまち明神の神罰が下って急死し、この辺りに埋められたと伝えられているのである。

西行を敬愛して止まない芭蕉も、奥の細道の旅において、この実方朝臣の塚の跡を訪ねようと、里人に行方を聞くのだが、遙か彼方の山の陰のある、と聞き及

び、折りから梅雨時で、道がぬかるんでいることもあって、訪ねるのを断念し、

笠嶋やいづこ五

月のぬかり道

(句意:実方公の塚の跡はどの辺にあるのだろう。さすがに五月のぬかるみで道を探しあぐねている)

と詠んでいる。これにはぬかる道の他に、道祖神への畏敬の念もあったのかもしれないと私は思う。芭蕉は信心深いところがあり、事のついでに出向くようなと

ころではない、と判断しての機転ではなかったのかと思う。

さて、西行の「朽ちもせぬ」と芭蕉の「夏草や」の二作を比較してみよう。

朽ちもせぬその

名ばかりをとどめ置きて枯野の薄形見にぞ見る

夏草や兵どもが夢の跡

言葉などに同じものはどこにもない。ただし二作とも、非業な死を遂げた人物への鎮魂歌と

いう大きな共通項がある。季節は「薄」、「枯野」で秋の西行に対し、芭蕉は間違いなく「夏草」で夏である。詠唱の対象は、西行は「藤原実方」という歌人、

芭蕉は「源義経」という

武人である。西行は「薄」に実方の魂を象徴化し、芭蕉は「夏草」に義経の魂を象徴化させた。秋を夏にそして歌人を武人に代えることによって、「本歌」とも

言うべき西行の和歌を俳諧に詠い代えて見せたというべきではなかろうか。

西行は、実方の陸奥に流されるという境遇にあわれを感じた。実方は、道半ば彼歌の中で「東路」(あずまじ)と言った更に奥の名取の山の中で、突然死を遂げ

る。芭蕉は、西行の実方への視線を向け、

奥にあるものをじっ見据えた上で、兄頼朝に疎まれて、同じく陸奥の平泉で非業の死を遂げた義経という武将の数奇な生涯に焦点を合わせのではないだろうか。

芭蕉がこれを無意識で行ったのか。それとも意識的に行ったのか、それは謎であるが、それにしても見事なまでの符合である。もしも無意識であったとすれば、

ふたりは共通の観察眼をもっていたということにもなる。

以上、ふたつの作品には、500年の歳月を隔てたふたりの詩人の魂のぶつかり合いのようなものがあったとみるべきだ。しかしぶつかり合いとは言っても、反

発しあうようなものではけっしてない。それは日本的情緒という大きな精神の流れの中で生まれた魂の響き合い、あるいは連綿と継承されている思想のようなも

のではなかろうか。それは時代を越えたコラボレーションという表現もできる。まさに西行と芭蕉を貫くものは一(いつ)なのである。私はそこにけっして目に

は見えぬが日本文化という一筋の流れというものを強く感じるのである。

8 芭蕉の視線について

若い頃、父の仕事の関係で一関に住み、平泉をよく知る俳人の加藤楸邨氏(1905−1993)は、「芭蕉の山河」(講談社学術文庫 1993年刊)という

著の中で、芭蕉のものの見方について次のように書いている。

芭蕉は旅を通じ

て何かを見るとき、殆ど一つの細い径を通して見ようとする。つまり自分のむかいあった対象にふさわしい古人の世界を思い浮かべ、一度その世界に浸りきった

上で徐々に自分の世界を生み出してゆく。ここでも藤原三代の栄耀や義経君臣の悲劇に立ちむかいつつ「春望」の杜甫が思い起こされ、そこから芭蕉自身の「山

河」が呼びさまされてくる。杜甫の「城春草木深」は「城春にして草青みたり」となごやかな日本的風土の「山河」に生かされて、「夏草や兵どもが夢の跡」と

いう独自の世界が息づくことになる。

この加藤氏の表現は、卓見である。芭蕉はものを見る時の姿勢として、アリのように小径の地面すれすれに目線を落とし、そこから拡がる世界を見ているように

思う。これは日本映画の巨匠となった小津安二郎(1903-1963)の低いカメラ位置(目線)に近いものがあるかもしれない。しかもその時、芭蕉は、可

能な限り不必要な対象物は観察の対象からそぎ落としているように感じる。例えば、高館山の頂には、伊達家が建てた真新しい義経堂があったはずだが、奥の細

道の本文には、そのような構築物の存在など一切触れられてはいない。おそらく最初から、自身の鑑賞眼から外しているのである。丁度、画家が自分の描く対象

を切り取るために、余分な景観や構築物を意図的に描く対象(フレーム)から外しているのと似ている。

西行もまた中尊寺の寺塔や金色堂などの目映いばかりの伽藍群について、それを歌に読み込むようなことはしなかった。西行はひたすら平泉の山河や花鳥や草

木、そして中尊寺に流されてきた奈良の僧侶の悲哀の念などを詠んでいたのである。その意味で芭蕉は、西行を手本としてものを見る目を養ったということが言

えるだろう。

どうやら、「奥の細道の視線」というものが、ありそうである。「奥の細道」の「奥」は、そもそも物事の真理をつく「奥義」に通じ、日本の文化において、極

めて重要な概念である。また「細道」とは、海から山に通じる狭い道を暗示し、これは海から陸にあがった海の神が、平地を通り、山に登り、やがて奥に達し山

の神となって「奥宮」に鎮座する過程の象徴のように思えるのである。そんなことを考えていると、何故か、高野山の「奥の院」で眠る空海の一生が私の中で鮮

やかに甦ってkた。

空海という人物は、海の向こうの中国の唐で密教を学び、再び祖国に帰って、国の発展に尽力をしたが、最後には高野山という奥山に奥義の探求の場にしようと

励み、そこの奥の院で一生を終えた。空海もまた「奥の細道」の冒頭にあるごとく「旅に死せる」旅人のひとりだったのかもしれないのである。

芭蕉以後、高館から一望する景色が、そこを訪れる人にとって、特別な眺望となった背景には、芭蕉が「奥の細道」という日本文学史上の傑作を世に出したこと

で、高館の風景にある種の魔法を施したことが大きかった。また芭蕉という天才が直観的に看過(発見)した「夏草」の風景そのものが、日本人の琴線に触れる

風景だったという言い方もできるだろう。

高館上流の箱石橋付近から北上川越しに衣川と栗駒山(須川嶽)をみる

高館上流の箱石橋付近から北上川越しに衣川と栗駒山(須川嶽)をみる

2004年8月13日 佐藤撮影

名歌、名句というものは、年をふるごとに深みを増してくるものだ。それは、喩えるならば、その場所に産み落とされた卵が孵化し成長してゆくようなことなの

かもしれない。「夏草や」の句は、三百年という気の遠くなる時間を経て高館に植樹され、いつしか大樹となったものである。その意味で、高館の風景という文

化的景観は、芭蕉という天才の感性が見つけた「夏草」のイメージを、それ以降の人々が自らの心の中で熟成させて創り上げた共同幻想なのである。

したがって、そこを訪れた者は、必ずその樹木、すなわち「夏草や」の句を思い描き、あれこれとその句との対話を始める。そして芭蕉とのコラボレーションを

始めるのである。

例えば、歌人の斉藤茂吉(1882-1953)は、昭和6年(1131)11月、妻と平泉に、やってきて、高館山に登って、次のような歌を詠んだ。

ここに来てわが

こころ悲し人の世のものはうつろふ山河より悲し

ここで茂吉は、「悲し」という言葉を二度使用して、「過ぎ去った時間」というものが「山河」より悲しいと結んでいる。ここにおける「山河」とは、もちろん

芭蕉が「奥の細道」で思い浮かべた杜甫の「春望」の「山河」である。しかし芭蕉の山河は、少し杜甫の場合の山河とは違うように思える。すなわち音読してみ

ると、「国破れて山河あり」で、「国や破れたこと」と「山河あり」は、同列のアクセントだが、芭蕉は、「山河」の方にアクセントを強く言うような感じがあ

る。「城春にして草青みたり」も同じで、「城春」ではなく、「草青みたり」にアクセントがあるように感じる。これは高館を見た瞬間に感じた強い思いだっ

た。

茂吉の場合は、芭蕉が立ち寄り、「夏草や」と絶唱した風景を受け止めながら、「山河より悲し」とすることで、芭蕉の「夏草」という生命力にみなぎる青々と

した世界から、少し墨絵がかった己の心象世界に、高館の風景を引き寄せて歌としたように思われる。

茂吉が二度も「悲し」という言葉を使った理由は、おそらく実兄の死と無関係ではあるまい。茂吉は、この時50歳の壮年であったが、故郷山形で兄の葬儀を済

ませての平泉行であった。大切な肉親を亡くした悲しみが、高館来たことで増幅されたということでであろう。

「山河より悲し」という言い回しは、山河が美しく眼前に存在することで、失われた兄の命が、いっそう尊く思われたに違いない。この時の季節は晩秋であり、

芭蕉の初夏とは違う風情があったはずだ。また実兄の面影の向こうには、義経主従の痛ましい最期の姿が茂吉の脳裏に浮かんできたのだろう。

茂吉もそうであるように、高館に来る者は皆、まず芭蕉の絶唱から、高館を観る。茂吉の場合は、肉親の死というものを、済ませてのことであるから、いっそう

芭蕉の「夏草や兵どもが夢の跡」が心に響くのである。同時に、芭蕉が下五で「夢の跡」と切ることで、高館の眼前に拡がる茫洋とした風景が、喪失感を癒して

くれることもあるかもしれない。

茂吉は、眼下を見ながら、さらに詠った。

うねりつつ水の

ひびきの聞こえくる北上川を見おろすわれは

素直な歌である。ここには何の技巧もない。眼下を流れる北上川の水音を聞きながら、自然の営みの中に身を置くことで、自らの悲しみの涙さえも、北上川が受

けて流してくれる、そんな気がしているのである。

さらに茂吉は、遠く北に延びる奥羽山脈を見て詠む。

須川嶽(すかわだけ)大日嶽とたたなはる山の

幾重も遠そきにけり

須川嶽は栗駒山の岩手県名である。同じく大日嶽は、栗駒山の秋田県の呼び名である。岩手、宮城、秋田三県にまたがり、様々な名で讃えられる栗駒山のスケー

ルが浮かぶ歌である。実際には高館山から、栗駒山の頂上は見えない。おそらく茂吉は北に拡がる稜線を見て詠んだのであろう。きっと、茂吉は、衣川の流れの

先に、イメージとしての栗駒山、焼石嶽、駒ヶ嶽、と馬の背のように伸びる奥羽山脈の雄大なスケールを歌にしたかったのだろう。

最後に、茂吉は衣川の歌で高館での歌を締め括っている。

向うには衣川村

ありといふ亡びぬものはとほくひそけし

おそらく、昭和6年当時の衣川周辺は、イグネ(屋敷林)に囲まれた農家が田園の中に点在するような長閑な風景が拡がっていたと思われる。鉄道が敷設された

ことで、赤い鉄橋が見えたかもしれない。茂吉、晩秋の衣川の寂しい田園風景の中に、亡びの里というイメージを持ったのだろうか。それは衣川という歌枕がイ

メージする地名からくる寂寥感(せきりょうかん)もあるかもしれないが、安倍氏という一族が、そこに住み滅び去ったということが、茂吉の中にある東北出身

(山形)というアイデンティティのようなものが刺激されて生まれた歌とも考えられる。

このように芭蕉以後、芭蕉の詠嘆を抜きには、高館からの風景は語れなくなってしまったのである。

中尊寺東物見から北に箱石橋方向をみる

中尊寺東物見から北に箱石橋方向をみる

2004年4月18日 佐藤撮影

俳諧(俳句)は、17文字で完結させる世界一短い定型詩である。周知のように日本古来の和歌は、「5ー7ー5ー7-7」の合計31文字で自分の心を伝える

詩形であった。俳諧は、発句と呼ばれる「5ー7ー5」の形式のみで、作品を成立させる試みとして江戸初期に生まれたものである。

俳諧は当初、江戸庶民の娯楽的な要素が強く滑稽味や機知などを詠んでいたが、芭蕉という人物の登場もあって、日本文学の一潮流となり、新しい表現形式とし

て、江戸庶民の間に広く受け入れられたものである。初めは芭蕉も、滑稽味のある句を詠んでいたが、次第に人生を深く感じさせるようなものに変化をし、それ

が「蕉風」と呼ばれて、ひとつの場を形成したということになる。

偉大な人間の試みが、大きな学問や芸術の源流になることはよくある話だ。哲学の祖と言えば、すぐにソクラテスが思い浮かぶ。彼は一篇の書も残していない

が、それまでのギリシャ哲学を綜合するほどの功績を残し、彼の弟子プラトンがソクラテスの言行を書き残したために、ソクラテスの思想は受け継がれ、以後の

アリストテレスの出現を待って、ギリシャ哲学は大きな世界を形成するのである。

芭蕉の俳諧もこれと同じで、表現形式としては、和歌の精神を受け継ぎながら、ややお高くとまっているきらいのある和歌はどうも馴染めないという江戸庶民の

感性に応える短い形式で、広く江戸庶民の信任を得たものである。俳諧の決まり事で大事なのは、季語(季題)と切れ字である。

「夏草や」の句で言えば、季語は「夏草」で夏。切れ字は「や」に当たる。季語で季節感を出し、「や」で切れることによって、言葉にならぬ微妙な感情を盛り

込む形になっている。「切れ」は、ある種の「間」であり、一言言葉を盛りたいところを、こらえて、「や」で切ることによって、俳諧独特の抒情性を醸成する

のである。また下五の「夢の跡」は「体言止め」の形式であり、これは和歌から受け継がれている修辞法であるが、体言のみで止めることによって、逆に余韻を

残すことに成功している例である。

17文字という形式は、和歌よりも遙かに難しい部分があるが、江戸庶民の感覚に添ったものだったということができよう。ある著名な寿司職人より、「江戸っ

子は何より俳句です。短歌は理屈っぽくていけない。思いのたけを短く切る。これは江戸前寿司の精神でもあります」と言われて「なるほどな」と唸ったことが

あった。

芭蕉の句の世界は、それ以後、単に「短歌」と言われるようになった和歌を凌ぐ形で、今日に伝えられることになったのである。今や国民的な心情表現となった

俳句であるが、句作を志す者のバイブルが芭蕉の最高傑作「奥の細道」である。その中でも、芭蕉の感情の高ぶりがピークを迎える高館での「夏草や」の絶唱

は、その水辺の風景を際立たせ、日本人の風景観を潜在的に規定するほどの力を持つに至ったというべきである。

現在、2000年秋にユネスコ世界遺産の候補にノミネート(暫定リスト入り)した平泉にとって、この松尾芭蕉という天才的な芸術家が、「奥の細道」という

作品に結実させた高館からの眺望は、この作者が発見した「文化的景観」であり、今後ユネスコへ提出する推薦文においても、明確に松尾芭蕉が『奥の細道』

で、『夏草や・・・』と絶唱した歴史的眺望(文化的景観)である」と明記するべきである。

現に世界遺産条約には、選考基準として次のような事項がある、

文化景観

(i) 人間の創造的才能を表す傑作である。

(ii)

ある期間、あるいは世界のある文化圏において、建築物、技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展において人類の価値の重要な交流を示していること。

(iii) 現存する、あるいはすでに消滅してしまった文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは稀な証拠を示していること。

(iv) 人類の歴史の重要な段階を物語る建築様式、あるいは建築的または技術的な集合体、あるいは景観に関する優れた見本であること。

(v)

ある文化(または複数の文化)を特徴づけるような人類の伝統的集落や土地利用の優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流れによって存続が危うくなっ

ている場合。

(vi)

顕著で普遍的な価値をもつ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または明白な関連があること(ただし、きわめて例外的な

場合で、かつ他の基準と関連している場合のみ適応)。

平泉はこの基準の、(ii) 、(iii) 、(iv) 、(vi)

を満たしていると、言われてきた。しかしこの見方に対して、私は排除されている(i) と(v) も入れるべきであると考える。

(i)

の「人間の創造的才能を表す傑作である。」を入れる理由は簡単である。そこに創造の天才である松尾芭蕉が表した「奥の細道」が歴史的記述として遺っている

からである。

ところで、(i) の英語原文はユネスコのHPによれば次のように記されている。

to

represent a masterpiece of human creative genius;

直訳すれば「

人間の創造的な天才の傑作を表すために。」となる。

正式の日本語訳の「人間の創造的才能を表す傑作である。」と比べると、「天才」の訳語が抜け落ちている。日本人は、「天才」という言葉を明治以後になって

使い始めたようにであるが、どうも天才と聞くと、どこか継子扱いにする傾向がある。それは日本人には元来中流意識が根強くあり、異能とか一際優れた人物を

「出る杭は打つ」となってしまうところにも多く見受けられる。そんなところを訳者も、気を使って、「天才」の訳語を入れるのを敢えて避けたのかもしれな

い。

そもそも「文化」という概念は、人間と自然が歴史という時間軸の中で共同で創り上げた価値を指す言葉である。とすれば、あの高館からの眺望は、かつてそこ

にあった義経が居たとされる高殿(たかどの)と伝えられる特別の場所であり、奥州平泉が鎌倉の源頼朝に攻め滅ぼされる歴史の象徴的な地点を示すものであ

る。その場所に

500年後訪れた芭蕉が、茫洋としたその風景に永遠の美を見て、それを「夏草や・・・」と詠い、それを「奥の細道」の中に永遠に封印したのである。この高

館における天才の創造的発見を、世界遺産入りについての切り札としないで、いったい何を推薦文に盛り込むべきであろうか。

言うまでもなく、「奥の細道」の作品的価値は、日本文学史上の最高傑作のひとつである。

日本文学の世界的権威ドナルド・キーン氏は、

「芭蕉の俳句の

中でいちばん深く感激するのはどれかといわれたら、高館にのぼれば・・・として詠んだ、『夏草や兵どもが夢の跡』です。」

( 「シンポジウム 平泉」での講演録「ひらいずみ文化私観」より 昭和六十年 小学館刊)

と明快に言われている。平泉は、「奥の細道」の旅における芭蕉の詩作意識のピークを示すものであることは定説ともなっており、そこで記述した高館の眺望そ

のものが、日本人の精神史の側面に照らしても文化的な価値を有するものであることはもはや自明である。平泉が世界遺産するにあたり、芭蕉が絶唱した「奥の

細道」の記述を入れることで、景観としての価値は無限の拡がりを獲得できる。と同時に、今や世界的にも「Haiku」と呼ばれるようになった「俳句」は、

日本語という言語領域を越えて、世界的な規模で拡がりにをみせはじめている。平成12年(2000)年12月には、世界各国190名の賛同者を中心に「世

界俳句協会」(創設者:夏石番矢氏他)という組織が結成されるなど、日本的創造の特徴である小さく作るという要素を備えた「Haiku」が、世界的なブー

ムを呼びつつある。以上の流れを考えるならば、「奥の細道」が記述した歴史的眺望を出来うるかぎり修景し、世界遺産としての文化的価値の向上に向けて努力

することは現代日本に生きるものの責務(文化的貢献)であると思うのである。

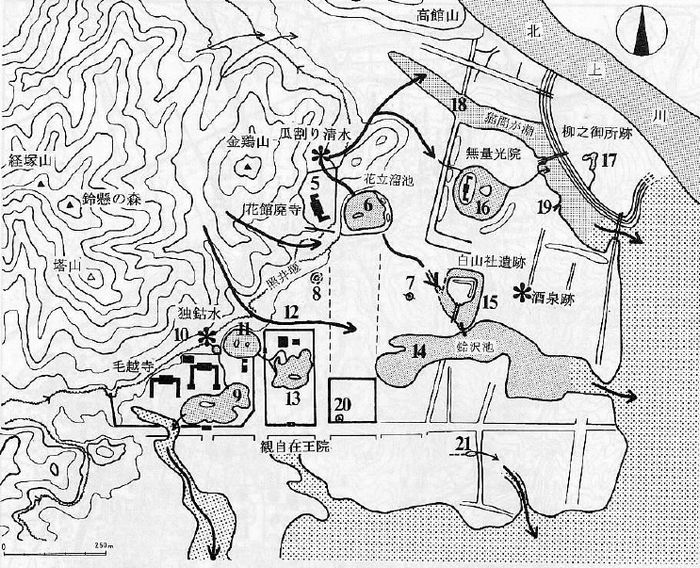

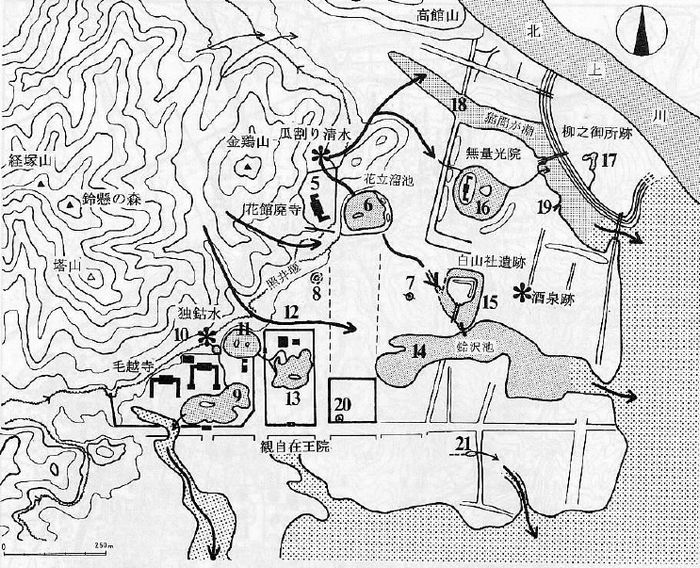

平泉の苑池復元想定図

平泉の苑池復元想定図(矢印は流路)

(「平泉の苑池」前川佳代 平泉文化研究年報より)

(v) の、「

ある文化(または複数の文化)を特徴づけるような人類の伝統的集落や

土地利用の優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流れによって存続が危うくなっている場合。」

という基準を平泉の高館からの景観が満たしている理由を明らかにするには、歴史的な説明が必要になる。

まず高館山であるが、奥州藤原氏が存在していた往時には、もっと大きな里山であったと言われている。

江戸期の歴史家相原友直(1703ー1782)の説はこのようである。

「・・・百年程

前のこの古城跡を記したものによれば、(この山は)東西に四百六十間余り、南北に百三十間。高さは五十間あったとされている。その頃には、北上川は東山の

麓を流れていたが、現在はこの高館の下を流れるようになった。昔の地図を見てみると、(地形の変化は)この百年來のことであるようだ。度々の洪水によって

山は崩れて今は著しく狭いもの(領域)になってしまった。この館は中尊寺より、東南にあたり八町余り離れている。・・・」(「平泉旧蹟志」

佐藤現代語訳)

一間を6尺(181cm)とすれば、高館山は東西に832m、南北に235m張り出し、高さは現在とほぼ同じの90mほどだったことになる。現在高館山

は、麓付近で計っておよそ東西に200数十m、南北では100m位だろうか。山頂でみれは義経堂のある付近で南北には10mを少し越える程度。芭蕉の句碑

のある東の端付近では、5、6mほど。北側はほとんど断崖絶壁の状況である。つまりこの記述が正しければざっと見て、高館山は往時の4分の1ほどに、北上

川の水流によって削られてしまったことになる。

高館山が800m以上東にせり出していたという記述は少し大げさな気もするが、そうすると、中尊寺のある関山の少し小型の山が8町(約800m)ばかり

離れて兄弟のように並んでいたことになる。そして北上川は、東に見える束稲山の麓に近い付近を流れていたというのである。要するに今とはまったく違う景色

があったことになる。

ただ、この説は、相原の生まれる100年前の古地図を見ての判断と考えられるから科学的根拠は稀薄である。事実、今に伝わっている古地図は、後世の人の勝

手な想像力によって、書かれているものが多く、信憑性には疑問符が付されている。

しかしそれでも、高館山のスケールが現在よりも遙かに大きいものだったということだけは概ね賛成できる。事実高館直下は、北上川の洪水を受け止める遊水池

の役割を果たしていたことは、その地形からも容易に想像できる。北上川の対岸付近も当時からほとんど人家などはなく洪水がやって来た時には、一時的な貯水

池となって、水を受け止める広大な田んぼが束稲山の前に広がっていたのであろう。地元の人々は、その自然がもたらす災害を脅威として感じつつも、一方では

肥沃な土壌を約束する恵みとして洪水を受け入れて稲作を続けてきたのである。芭蕉は、歴史的な感慨もさることながら、そんな高館直下の風景に、人間と自然

が共生するかけがえのない美さを感じ取ったのではあるまいか。芭蕉がやってきた当時も、概ね現在に近い風景が拡がっていたと思われる。

これはもちろん私の推測だが、高館山の存在は、平泉という水辺の中世都市にとって、当初から堤防の役割を果たすことを目的として設計された可能性もあると

思う。事実平泉の政庁である平泉館(柳の御所)は、

高館山に抱かれる形で存在しているのもひとつの証拠となる。実際の防災効果を考えれば、高館の直ぐ南の柳の御所に住む住民に、歴史的な被害をもたらしたカ

スリン台風(昭和22年)やアイオン台風(昭

和23年)の時の水位について聞いたことがある。意外にも数千人の死者を出したのであるが、高館の直下では、高館が堤防の役割を果たして、被害は少なかっ

た。命の危険は感じなかったという話を聞いた。平泉という都市について、川との共生を想定した「苑池都市」であったという説(前川佳代氏)がある。上記の

平泉の水辺の構造図を見れば一目瞭然であるが、様々な池や淵などを配置した平泉の往時の平泉の都市景観からも説得力のある説だ。

しかし皮肉なことにその結果、現在の高館山は、北上川の浸食によって、山の規模が小さくなり、北側の断崖をみれば、いつ崩れかけても不思議でない状況にあ

る。河川局でも、高館の崩壊の危険について、芭蕉の句碑の側に看板を立てかけて注意を喚起している。

要するに現在高館山そのものが崩壊の危機に直面しているのである。そこで改めて、冒頭の(v) の選出基準を読み直して欲しいのである。

北上川の洪水を受け止める自然堤防の役割が「

土地利用の優れた例」と

考えられる。また、そのことによって、大河北上川によって800年間浸食された結果、崩壊の危機が迫っているのである。それが「

特に抗しきれない歴史の流れによって存続が危うくなっている場合」に該当すると

思われるのである。

高館は、中世都市平泉において、川との共生を考える上で大切な自然の堤防の役割を果たしていた可能性がある。高館で防がれた水は、いったん柳の御所の下付

近で、猫間が淵に流れ込み、水流が急激に下流に流れ込むのを受け止めて、時間を置いて、ゆっくりと流れる仕組みとなっている。現在の川が水路状況になって

いる状況とはまったく違う水との共生関係が、平泉にはあったのである。これは近代工法によって、川を真っ直ぐにして、堤防を高くした考え方とはまったく違

う発想である。

高館から芭蕉が見た景観には、中世の水利の知恵があった。だから、私は高館直下の景観の奥に見える水利の知恵を文化景観として評価し、これを人類共通の歴

史的遺産として遺したいと思うのである。

11 平泉の世界遺産としての価

値の証明の根底にあるもの

2006年7月9日(土)、ドナルド・キーン氏の「平泉は一度も滅んでいない」という言葉を噛みしめながら、新幹線に乗って、東京駅から盛岡駅に向かっ

た。

この日は、1984年に盛岡で開催された「平泉シンポジウム」(岩手日報社主催)において、冒頭の言葉を発した同氏が、22年ぶりに、世界遺産登録間近の

平泉を訪れ、「平泉文化シンポジウム」(岩手日報社主催)で基調講演「思いでの中尊寺」の後、パネルディスカッションに登壇されるということであった。私

はどうしても、キーン氏の肉声を聴いてみたいとの思い絶ちがたく、矢も楯もたまらず東北新幹線に乗った。

ドナルド・キーン氏は、1922年ニューヨーク生まれ。御年84歳である。アメリカ人としては小柄な人物であるが、実にかくしゃくとしておられた。また平

泉の細かい歴史などについては、「私の専門は日本文学であり、幕末や明治などの近代の歴史は多少分かるが、初代清衡や奥州藤原氏の活躍した中世などは、よ

く分からない」と前もって率直に語られるなど、真摯で謙虚なお人柄であると感じた。

キーン氏は、1955年(昭和30年)、文字通り学者として無名時代だった頃、初めて平泉の中尊寺にやって来られた。今から50年前のことである。その

時、金色堂の内陣に入らせてもらったということを、つい昨日の事のように語られた。また「けまん」と呼ばれる宝物を手に取って見せられた時の感動を、「当

時私は30歳か31歳で、無名だった。にも関わらず、内陣に入るというあり得ないような待遇をしていただいた」と率直に言われた。

この内陣での感動の一瞬は、キーン氏の中で、平泉の印象が、明確に変わった瞬間だったかもしれない。何故、奥州に暮らす多くの人々がここを訪れ、この金色

堂の内陣に向かって深々と頭を下げ、祈るのか。キーン氏は、かつて都市平泉の中心に建立された中尊寺という寺院が持つ文化的な意味について、ひとつのビ

ジョンを持つに至った。それは「平泉は一度も滅びず、その精神は連綿と受け継がれて今日に至っているのではないか」ということだった。

多くのアジア諸国にある仏教遺跡の場合、滅び去った文化遺産という価値が多い。アンコールワット(カンボジア)やボルブドール(インドネシア)も、近年戦

争の最中に爆破されたバーミアン(アフガニスタン)でも、人々が仏教への篤い信仰心を背景に造り上げた壮大な仏教遺跡群であるが、現在継続して使用されて

いるような施設

ではない。それは言わば滅び去った遺跡なのである。同じようにヨーロッパ文明の源流であるギリシャのパルテノンも、あるいは更に古いエジプト

のピラミッドも、新しい文明に取って代わられてしまった過去の文明と神々への帰依を思い起こさせる「祈念碑」(モニュメント)に過ぎない。それに対し平泉

に存在する寺院や遺跡、そし

て芭蕉が「夏草や」と詠唱した高館からの景観などは、奥州藤原氏わずか100年の光芒を放って滅び去った後も、初代清衡の建都精神を受け

継ごうとする人々の信じられないような努力の果てに遺った「生ける宝物」そのものである。

その過程は、吾妻鏡に記されている通り、偶然の所産ではない。平泉に秋風のたつ文治五年初秋の頃(旧暦8月21日)、源義経亡き後、鎌倉から28万騎の兵

を集めて奥州に遠征した源頼朝によって、攻められた奥州藤原氏

四代泰衡は、自らの住居と政庁「平泉館」に火を放ち、北へ逃亡する。そして、平泉という聖地にある中尊寺、毛越寺、無量光院、西光寺(達谷窟)は遺された

のである。頼朝が平泉に入ると、平泉の人々(聖職者)たちは、直ぐさま毛越寺の前の国衡邸付近に陣取っていたと思われる頼朝のもとに向かう。この永遠の都

平泉の存続の直談判をするためである。まさに命がけの交渉であった。

頼朝は、その平泉を守ろうとする気迫と信念、そして強靱な信仰心に打たれて、「聖都平泉には一切手を触れてはならない」との御触書を毛越寺の大門の前に掲示したので

ある。これは誰も否定できない歴史的事実である。確かに文治五年夏(1189)政治的に、奥州は敗れ去ったのであるが、初代清衡が理想とした平和の都平泉

の遺産とアイデンティティはこの地に居た人々によって守り抜かれ、今日に受け継がれているのである。

おそらく、キーン氏は、1955年、初めて訪れた金色堂の内陣の中で、初代清衡の声を聞いたのであろう。

「戦で亡くなったすべての御霊を浄土へ送りたい。南無阿弥陀仏。永遠の平和の楽土をこの平泉の地に・・・」

もちろん、それは「中尊寺落慶供養願文」盛られた悲惨な戦争の中で無惨に亡くなった生きとし生けるものへの鎮魂の祈りである。

つづく