|

ハワイ島の光芒

キャクテンクックとカメハメハ大王の物語

これは今夏、ハワイ島旅行に行った折り、キャプテンクックとカメハメハ大王の興味深い話を聞いた上で書いたものである。もちろん事実をベースにしているが、脚色している部分も多く、ファンタジーとして読んでいただければ幸いである。

|

1 キャプテンクックとハワイ島

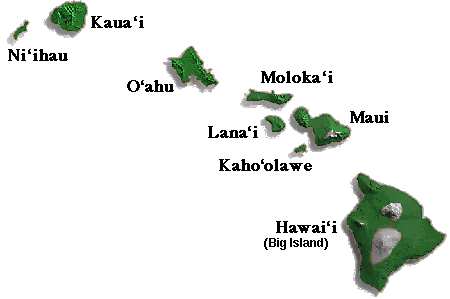

ハワイ諸島は、火山によって海から出現した島である。そこにポリネシア人たちが、海流に乗って移住してきたのは、今から千五百年位前ではないかと言われている。ポリネシア人は、東南アジアから海を渡り、今から三千年ほど前にトンガやサモア諸島に、最初の独自のポリネシア文化を形成した。そして航海術に長けた彼らは、カヌーに乗り、モアイ像で有名なイースター島やソシエテ諸島、クック諸島そしてニュージーランドの方まで広く移動、分布するようになったのである。

ハワイ諸島には、カネ、ク、ロノ、カナロアという四つの神様が存在する。第一のカネ神は、世界の創造主で永遠の命を持つ男性の神である。第二のク神は、戦いの神である。第三のロノ神は、収穫の神で雲や風、雷などの天候を司る神様である。とりわけ十月から翌年二月頃は、ロノ神が海の彼方から姿を見せる季節とされ、特にマカヒキと呼ばれる。この時期ハワイの人々は、神に捧げ物をして祈りを捧げる。もちろん戦をすることは忌み事とされる。日本で言えば、秋祭りに当たるものである。

このマカヒキという時期に、巨大な白い帆を一杯に膨らませた巨大な船が、ハワイ島に近づいてきたらどうなるであろう…。

この神と間違われた船のキャプテン(船長)は、ジェームズ・クック(1728−1779)だった。一般にはキャプテンクックと呼ばれるイギリスの冒険家である。人々は口々に、「ロノ」の名を口走りながら、上陸してくる背の高い男に注目した。この時クックは、50歳。ブラウンの髪に赤白い彫りが深く威厳に満ちた面差(おもざ)しをした人物であった。初めてみる白人の表情に、ハワイの人々は、神を感じた。部族の王様は、たちまちこの英国人クックにひれ伏し、マナと呼ばれる鳥の羽で丁寧に作った神ための衣装を纏(まと)わせた。意味が分からないクックだったが、取りあえず、自分に対して、畏敬の念を持って接していることに満足した。それで島民のなすがままに任せた。ロノの神を祀る神殿では、早速儀式が催され、多くの供物がクックの前に並べられた。クックは、次第に自分が神として祀られている感覚に酔いしれるようになった。

この時、クックはすでに二度に渡る世界一周の大航海を成功させ母国の英雄となっていた。今回、三度目の大航海を果たすべく、クックは母国イギリスを1776年7月、レゾリューション号とディスカバリー号という二隻の帆船を率いて出向。北米太平洋岸からヨーロッパに向かう北西航路の探索をめざしていた最中であった。しかしハワイ諸島から北米大陸西岸沿いに北上し、ベーリング海峡を越え北極海にまで到達するという大航海は余りにも過酷な航海で、船員の慰安と補給をする必要があった。そこで訪れたのがハワイ島であったが、思わぬ歓待を受けたために、クックの中で、どこか油断のようなものが働いていたのかもしれない。それは同時に彼の栄光に満ちた人生の歯車が狂い始めた瞬間でもあった。

それから瞬く間に4ヶ月が過ぎた。ロノ神として祀られていたクックだったが、クックの船員の中に死者が出たりしたことで、島民の中には、「もしかしてクックは、ロノ神ではなく、ただの人間ではないか?」と疑う者も現れた。同時に更に頭の働く島民の中には、クックたちの持っていた銃や大砲などの武器の注目する者がいた。

2 風雲児カメハメハ

その男は、カメハメハ(1758−1818)という名の二十歳の若者であった。彼は後に、このハワイ島からでて、オアフ島、マウイ島、カウアイ島などを統一することになる運命の男であった。カメハメハは、1958年、ハワイ島に生を受けた。彼は自分の叔父である首長のカラニオプウによって育てられた。彼には息子キワラオがいたが、幼い頃から体が大きく元気のあるカメハメハを気に入り息子の後見役として大いに期待を掛けていた。カメハメハは単に体が大きいとか、勇気があるとか、そんな凡庸な言葉で片付けられるような男ではなかった。その意味では、叔父カラニオプウは、カメハメハを見くびっていた。後にわが息子の座を奪い、ハワイで最初の統一王朝をうち立ててしまう程の才の回る男を、自分の息子の後見役にと考えたことは、明らかに大いなる誤算であった。

さてカメハメハは、クック一行が島にやって来た時、はじめは天地がひっくり返る程の衝撃を受けた。しかし時間が経つに連れ、カメハメハは、白い男たちが持っている鉄砲や大砲などの武器を目の当たりにして、「これをりようすれば?!」と冷静に考えるようになった。早い話が、カメハメハは、才の回る男であった。「白い男たちの持つ武器をうまく利用すれば、このハワイ諸島全土を自分の手中に収められる」と、カメハメハは、そのように確信した。

そこでカメハメハは、キャプテンクックたちに何とか、近づこうとした。クックの一行はただの船乗りの船員だけを乗船させているわけではない。イギリスの国益を担って、植物学者や鉱物学者、動物学者、画家など、クックの航海の道々で世界中の資源を探索し、記録するための多くの専門家が乗船していた。カメハメハは、手当たり次第にクックの部下たちに接近し、声を掛けた。島でとれたフルーツなどを持って行っては、自分の名を名乗って、彼らの気を引こうと躍起になった。

はじめは誰も、色の浅黒く目だけが異様に光っているこのエキゾチックな若者を相手にする者はなかったが、その図々しくも人なつっこい人柄に、心を許す者も現れた。ジョージ・バンクーバーという人物であった。彼は植物に詳しい人物で、後にカメハメハを強力に支えて、ついには、この若者が、ハワイ諸島全土を統一し、カメハメハ大王と呼ばれるまでになるこの若者の成功物語のフィクサーとなる男であった。

言葉も分からなかったカメハメハであるが、身振り手振りで、バンクーバーという男に英語を習い、何とか片言で、意志を伝えられるようになった。カメハメハは、バンクーバーの膨大な知識に圧倒され、西洋文明の強力な力を、ますます自分のものにすることで頭が一杯になった。一方で、既に年老いていて人の良いだけの老王に、いささか幻滅を感じ初めていた。彼の頭の中には、「クック船長は、ロノの神なんかじゃない。同じ人間だ。ただし科学知識という西洋文明という強力な武器を保持している。これさえ活用できれば、わが部族は、ハワイに強大な王国をうち立てることができるのに…」という確信が渦巻いていた。

3 傲慢になったクック

カメハメハは、自分の友人たちに、こう言った。

「おい、あの白い男たちの持つ武器を使えば、この島はおろか、あのマウイやオアフ、カウアイ島まで、この手にすることができるかもしれないな。どう思う?」

しかし友達の方は、カメハメハの言っている意味が、つかめずに、

「だって、マウイには、神の力を持つという、強い首長いるんだろう。勝ってこないよ」

カメハメハは、2mほどある巨体をくねらせながら、大いに笑った。

「そんなもん。関係ないよ。あの雷のような音のする鉄砲で、一撃さ」

この頃のハワイ諸島は、今我々が思うような、平和の楽園ではなかった。ハワイ島には、カメハメハの、叔父に当たる老いた首長カラニオプウがいた。マウイ島には強力な軍事力を持つカヘキリがいて、オアフ島やラナイ島、カホオラウェ島まで、勢力下においていた。またカウアイ島にはカヘキリの弟であるカエオが統治するカウアイ島があった。ハワイ島の首長の一族に生まれたカメハメハは、子供の自分から、体が人一倍大きく、喧嘩では誰にも負けないほどの荒くれ者であった。しかし反面非常に繊細で、鋭敏な感覚を持ち合わせていた。後にハワイ諸島をあっという間に統一する手腕は、彼の剛胆さと繊細さが上手に時代を捉えた結果と言えないことはない。ともかくクック一行の到来の意味をいち早く悟ったカメハメハは、やはりハワイが生んだ一種の政治的天才であろう。

瞬く間に、数週間が過ぎた。ロノの神に間違われたクック一行は、次第にその態度の中に傲慢さが見え始めた。船員たちは、島の女と懇(ねんご)ろになり、堕落し始めた。島の女たちは、貴重品である釘などの西洋で言えば取るに足りない道具を得るために、容易に身を任せたりした。傲慢になるなという方が無理かも知れない。人間が神になりすますことは、出来ない。疑いは島中に拡がり、島の秩序が、乱れることを、首長カラニオプウを始め、彼の側近たちの間でも議論されるようになった。

そんな時、クックのもとで長いこと乗務員をしていたウオットマンという老いた船乗が病気で死んだ。島の人々は、クックたちが神であることに少なからぬ疑問を抱き始めた。

”もしもクックが神であれば、その霊力によって、船員を死の淵から蘇らせる事ぐらいできるだろう。”彼らは、そんな風に思ったのである。

何しろハワイ島の人間が、西洋の文明と本格的に接するのは、初めてのことだったので、自らの伝統的な神話的価値観で判断する限り、どうもロノの神ではない、という疑いは、ますます増幅することになった。しかし自分を神と思っていることに傲慢さを発揮したクックは、彼らの神殿にて、このウオットマンの葬儀を催すことを主張した。ハワイの神々の神殿は、祭儀の場であって、葬儀の場ではない。ましてや一人の船員の亡骸を傲慢にも、神々の神殿にて、葬れというのは、ハワイ人にとってみれば、神々への冒涜(ぼうとく)としか解釈できなかった。しかしクックは、これを自らの強引な力によって、強行した。ハワイの人々は、このクックという白人が神であることに大いなる疑問を持ちながら、仕方なくこの言いつけに従った。

さてクックの傲慢さは、とどまるところを知らなかった。航海の燃料のマキを調達しようとしたが、周囲には、生木はあっても乾燥したマキがない。そこでクックたち一行は、神殿の周囲に張り巡らされている柵に目を付けた。さらに柵の前にある神々の像(トーテム)にまで、目がいった。もしも日本であれば、神社の鳥居にあたるだろう。木像の仏像をマキとして供出しろと言われたら、その男を神として、受け入れることができるだろうか。このクックのやり方は、自らで自分の神であることを否定するような行為であり、ハワイ島の人々の怒りは、まさに破裂寸前まで達していた。

カメハメハは、そんな中で、ひとりまったく別のことを考えていた。

4 カメハメハの野望

カメハメハの内部では、野望の炎がめらめらと燃え上がっていた。彼は野望実現のために、白人たちが持っている強力な武器、鉄砲を手に入れようと水夫のバンクーバーを通じ、何度もクックと交渉を計ろうとした。しかしその度に、却下されてしまった。そしてついに彼は恐るべき陰謀を考えるまでに到った。もちろんその計画を実行に移すには、多くの困難がある。しかし血気盛んなカメハメハにとっては、楽しい賭け程度にしか、思われなかった。

「お前ら、白い男たちが乗っているカッターボートを見たか。奴らのはすごい。もしもあのボートを手に入れることが出来たら、イルカよりも早く海を渡ることができる。戦いに行っても、いち早くこぎ出して、戦功をあげることができる。欲しいと思わないか。今度夜に沖の奴らの船に忍び込んで、貰ってくるってのはどうだ。面白いぞ。」

しかしその話を聞いた途端、カメハメハの友人たちは、血相を変えてこう言った。

「勘弁してくれよ。奴らの持っている光サーベル見たかよ。あれで一突きされたら、たまらないよ。それにいくら夜と言ったって、奴らの船には、見張りがいて、明かりを付けて、四方を見張っているんだぞ。そこを鉄砲で狙われたら、死んでしまうよ。俺には無理だ。カメハメハ」

「大丈夫、ずいぶん調べてある。俺が知っている白人が、見張りに立つ時が付け目だ。例え見つかっても、カメハメハだ。と合図を送れば、やられることはない。後は奴らに、良い物をあげれば通してくれるさ。しかも新月の時を狙う。真っ暗な中で、静に船に泳いで近づけば問題ない」

「いやだよ。カメハメハ。うちの親父に言われてるんだ。白い男たちには、近づくな。この島に何か邪悪なものを運んできている。と、最近はそれしか言わないんだ」

「そうか、お前の父さんは、祈とう師だからな…。」

結局、いつもならカメハメハの悪巧みに、いつも乗ってしまう連中も、今回だけは誰一人カメハメハの言いなりになるものはいなかった。まさか一人で決行するわけにも行かず、カメハメハは毎日夜になると、岬の高台に立って月明かりに照らされているクック一行の「レゾルーション」と「ディスカバリー」という名の二隻の船を監視するのが日課となった。時には、ぎらぎらとした眼光で数時間、じっと見ていることもあった。監視する夜が幾日続いただろう。

やがてその噂は、いつの間にか老首長のカラニオプウの耳に届くことになった。カラニオプウは思った。甥であるカメハメハが、もしかしたらクックたちの仲間になって、この島を離れてしまうのではないかと。この60歳を越えた老人は、当然のことながら自分の息子キワラオに、自分の跡を継がせようと考えていたが、その凡庸でやさしすぎる性格には、危惧の念を抱いていた。だからこそ、勇気に長けた甥のカメハメハには、キワラオの後見役、側近になって欲しかったのである。

カラニオプウの前に呼び出されたカメハメハは、心配する老首長に向かって、こう言った。

「おじさん、どうか心配しないでください。俺はどこへも行きませんよ。ただあの船が綺麗で、我々にもあんな船が造れないかと思って、毎日見ているんですよ」そしてこのゴリラのような大男は、大声で笑うのだった。

そこへ、首長の側近の者が入ってきて、ひれ伏して報告した。

「白い男たちが、明日島を経つと言って来ました」

カラニオプウ首長は、内心ほっとする思いだった。

”やっと厄介者がいなくなるのか、彼らのために島の秩序は乱れに乱れてしまった。女たちは、あの白い男たちに興味を持ち、次々に身を任せるものが出た。島の神殿の柵や、神像を薪として持ち去り、彼らはそれと引き替えに、鉄の斧二丁を無理矢理に置いていった。わしの権威は全く丸つぶれとなり、神聖なるハワイの島は、いまや堕落した島と化してしまった。期待している甥のカメハメハさえ、彼らに魂を奪われておる。…その厄介者がいなくなる。本当に良かった。”

同じ報告を聞きながら、カメハメハは、まったく逆のことを思った。

”ちきしょう。目的を遂げるチャンスだったのに、今晩やるチャンスはないものだろうか。どうすれば、いいだろう。あの武器が欲しい。何としてもあの武器が、ああ神は、このカメハメハのハワイ統一の夢をうち砕くのか…。”

そんなことを考えながら、二人はこのように言い合った。

「そうか、やっと白い神たちは出ていくのか。カメハメハよ。お前は、彼らに付いていってはならぬぞ。よいな」

「おじさん、大丈夫ですよ。でもね何とか、彼らの持っているあの鉄砲を貰えないものだろうか」

「無理だな。何度か、様々な条件を出してみたが、無駄だった。但し、ひとつだけ、あのクック首長は約束した。マウイにもカウアイの首長にも、どんな条件を言われても、武器は渡さないとね」

5 神の山マウナロア

夜がきた。細い弓のような月が、水平線の上に懸かっていた。カメハメハは気が気ではなかった。もう白い男たちは、行ってしまう。こんなチャンスは二度とないかもしれない。夜の闇に紛れて、彼らを襲うことは出来ないものか。そう思うと、力自慢の仲間を二十人ばかり集めた。もちろん仲間に「白い男たちを襲うから手伝ってくれ」と言ったら、一人も集まるはずはない。彼らは明らかに白い男たちに脅威を感じつつあった。それは敵意に変わりうる感情ではあるが、まだ明確な敵意ではない。どちらかと言えば、なるべくならば、触れたくないといった心情であった。

カメハメハは、彼らにこんなウソを並べた。

「夕べ夢を見た。海に光が現れてマウナロア山が噴火した夢だ。その時、声が天上から聞こえた。武器を取って、浜辺に集えという声さ、きっと何か起こるぞ。海が光のを見ようじゃないか」

カメハメハには散々ウソをつかれ、何度となく騙されている連中ではあったが、カメハメハのウソの付き方が絶妙なので、「ウソだろう。カメハメハ」と言いながら、みんな付いてきた。しかも彼らの手には、しっかりとヤリが握られていた。

夜は静に暮れて行き、細い月は、海の彼方に姿を消した。湾を見下ろす小高い岩の上に陣取ったカメハメハたちは、静に二隻の船を見下ろした。距離にして、海岸から120m沖合に二隻の船が微かに見える。レゾリューションの甲板には、明かりが灯されていた。見張りと思われる男の影が見えた。カメハメハは心の中でこのように自分に言い聞かせた。「この中にキャクテンクックとバンクーバーたちがいる。クックはロアの神などではない。神の名を語りそれになりすました罪により、クックは死に値する。クックは死に値する。…よし思い切って行くぞ。静に泳いで、船に近づき乗船する。見張りの男を一突きにし、寝込んでいるクックたちを一気に襲うのだ…」

何も知らされていない。仲間たちは、カメハメハが、思い詰めた表情で脂汗を流し、その目だけが爛々と光っていることに驚いて言った。

「カメハメハ、どうしたんだ。汗がすごいじゃないか。何も起きない。光も現れない。」

それに対してカメハメハは、

「黙っていろ。俺に考えがある。お前たちを英雄にしてやる」と囁いた。

「英雄??」仲間たちは、その意味が分からないまま、カメハメハの緊張した顔をのぞき込んだ。

そして、カメハメハが「よし行くぞ」と仲間に合図を送ろうとした瞬間、とんでもないことが起こった。

天地が盾に大きく揺れ、轟音が轟いた。見れば、マウナロア山に閃光が見え、まさに神が噴火となって現れた瞬間であった。一番びっくりしたのは、カメハメハだった。カメハメハの仲間たちは、カメハメハを見ながら、「カメハメハ、これか、これだったんだ。すごい神の御意志だ」と口々に叫び、大地にひれ伏して祈りを捧げた。二隻の船には、一斉に明かりが付き、甲板に白い男たちが集まってきた。その中に、クックもいた。火山の噴火を目の前にして、クックは盛んに画家たちを呼び、その模様をスケッチさせた。船員たちが、甲板に並んで珍しげに彼方の神の山を眺めている。

完全にカメハメハの計画は、徒労に終わった。カメハメハは「ちぇっ」と呟きながら、「よし、もういいだろう。帰ろうや」と言った。仲間は、「カメハメハもう少し見ようや」と言ったが、彼にとってはそれどころではなかった。「計画が丸つぶれだ。神様は、どうやら俺を好きではないらしいな…」そんな独り言を言いながらすごすごと仲間を引き連れて、家路に着くカメハメハであった。

6 クックの最後

時はあっけなく過ぎるものである。

カメハメハにしてみれば、無情の朝(1778年2月4日)がやってきた。クック一行を乗せたレゾリューション号とディスカバリー号の二隻の船は、そそくさと夜明け前には、白い航跡を残して、北の海を目指して旅立って行った。首長のカラニオプウ始め盛大な見送りをしたハワイの住民たちであったが、胸を撫で下ろしたというのが偽らざる心境であったようだ。それは始めは、神と思っていたクックであったが、長居をしたためか、次第に傲慢になり、島の人間たちに対して、見下したような態度を取っていたことに起因しているのかもしれない。ともかくカラニオプウのような指導者たちを含め、ハワイ島全体が、クックとその部下たちに対して、不信感を持っていたことは確かだった。しかも彼らには、驚異的な威力を持つ鉄砲や大砲などの武器があり、ハワイの人々はこれに容易に逆らうことはできなかったのである。

首長カラニオプウは、やっとこれで村に平和が戻ると思い安心した。もちろん島の人々は皆そうであった。ただ一人カメハメハを除いては…。カメハメハは、遠ざかるクック一行の船を見送りながら、地団駄を踏みたい心境だった。まったくこの島には、自分の考えを理解する人間がいない。何でこんな簡単なことが分からないのだろう。あの武器さえ奪い、彼らのうちの幾人かを味方に付けてしまえば、島という島を征服して、あの残忍きわまりないマウイのカヘキリまで成敗することができるのに…。ああチャンスは逃げていく。どんどん逃げて行ってしまう。俺はついていない。神に嫌われているのか?

それからたちまち8日の時が経った。島の人間たちが、やっと招からざる偽の神としてのクックをようやく忘れかけていた時、あの神の像にそっくりな白いマストが再び沖合に現れた。早速そのことは首長カラニオプウに伝えられ、首長と神官たちで会議が持たれた。またもや厄介者が、やってきてしまったことに対する対応が話し合われた。議論の中心は、「クック一行が、どんな要求をするのかもしれない。もし何かを言って来た場合どのように対応しようか」という点であった。

一方カメハメハは、クックの船が再び現れたことに驚喜した。直ぐさま仲間たちを呼び、白い男たちがこちらにやってくる様を湾の高台から見守っていた。

カメハメハは小躍りしながらこのように叫んだ。

「いいか、今日こそ、俺たちは英雄になるぞ。何が何でも英雄になって戦士として男を上げるんだ。神様が見ていてくださる。昨夜の夢は、まさにこのこと、白い船が再び訪れる。カメハメハのためにな」

再び神の威厳を口にして、集められた仲間たちであったが、8日前のマウナロア火山の噴火を目前で見せつけられ、完全にカメハメハの信仰の術中にはまっていた。もはや、カメハメハを疑う者はいない。カメハメハに熱狂した十四人の若者たちは、カメハメハを神の声を聞ける男と信じてしまったのだ。

クックが、出航から8日後、二月十二日に、再びハワイ島の湾内にに戻って来たのは、思わぬ嵐に遭って、マストに亀裂が入ってしまったことが原因であった。クックは翌朝(二月十三日)、使者をやって、事情を説明した。「マストを修理しなければならないので、あと四、五日逗留させて欲しい。そして島の連中と交易することを認めて欲しい」大体次のような申し入れであった。穏やかな首長カラニオプウは、これを渋々認めざるを得なかった。こうしてキャクテンクック一行は、再びハワイ島に錨を降ろすことになったのである。

一行の一部の者たちは、以前天文観測所としてに使った場所に、再びテントを張った。深夜になりそこにカメハメハとその仲間が銃を奪うために侵入した。短めのヤリを手にしたカメハメハであったが、予め警戒していた歩哨に至近距離から、右腕を撃たれて血が吹き出てしまった。それを見た仲間は、慌てて一目散に逃げてしまい、カメハメハもほうほうの体で逃亡した。幸いカメハメハの傷は、かすり傷で済んだが、そのけたたましい出来事に、島中が興奮状態に入った。自室に戻ったカメハメハであったが、腕の痛みよりも、自分の無力をしみじみと感じ、寝付けない夜を送っていた。島のあちこちで、島民の奇声が聞こえた。興奮した島の人々は、あちこちに集まり、島民がクックの仲間に発砲され、死んだと噂し合った・・・。

船内に居たクックにも直ちに報告が入った。

「島の連中が窃盗に来て追い払いました」

「何?!」たちまちクックの表情が変わった。様々なことがあって、クック自身も疲れていたのだろう。

「もしもそんなことがあったら、直ちに殺しても構わない。報復してやれ」と、部下に強い口調で指示をした。

沖合の船内にいたクックだったが何か、悪いことが起こる予感がして、一睡も出来なかった。

こうして運命の夜は明けた。二月十四日、クックのところに、部下のフィリップ少佐が俄に入ってきて、こんな報告をした。

「キャプテン、報告します。カッタ(小型ボート)が盗まれました。どこにもありません。」

クックは、突然鬼のような形相になって、叫んだ。

「何、何のための歩哨なんだ。お前の目は節穴か?探せ徹底的に探せ、そしてドロボーを俺の前に連れて来い。いいな」

「はい。分かりました」

必死で探したのだが、まったく見つからない。少佐は、再びクックの前に恐る恐る報告した。

「何、無い、よし分かった。ではな、こうしよう。あのじじいと交換だ。」

少佐は、意味が分からず「はあ?」と言った。

「決まっているだろう。首長のカラニオプウとカッタを交換するんだよ。すぐ首長を引っ張って来い」

クックの剣幕に驚いた少佐は、直ちに海兵隊員を集めて、この侮辱に満ちた情け容赦のない作戦を実行しようとした。フィリップ少佐以下九名の者が、中型のボートで行こうとしていると、クックがやってきて、「俺も行く」と乗り込んできた。

通常なら、このような危ない作戦をたった十名で結構するほど愚かなクック艦長ではないのだが、この日は明らかにどこか常軌を逸していた。

ハワイ島は、365日で、360日晴れている、と言われるほど、天気の良い島である。その日(キャクテンクックにとって運命の日となる1789年二月一四日)も、ハワイ島には、美しい朝日が青い海の彼方から昇ってきた。眩しい光りが波間をキラキラと踊るまわる中を、クック艦長とフィリップ少佐は、二丁の銃で武装した八名の海兵隊員に守られながら、首長のいる神殿の側の王宮に向かった。

武装したクックたちがケアラケク湾に接岸した時、既にただならぬ雰囲気が島全体を覆っていた。

島民たちは、明らかな敵意を持ってクックに視線を集中させた。ある者は、手には木製のヤリをしっかりと握り、又ある者は、ツブテの石を持ち、今にもクックに向かって、投げつけそうな勢いである。その数は、どんどんと増えて行くばかりだった。一説によれば、この時集まった群衆の数は、2万人近くに及んだということだ。

その熱狂の中を、クックは、あの陰険で執念深そうな目を怒りでこわばらせながら、憤怒の神の如き威厳を持って進んだ。クックの中には、明らかに未開の民に対する誤った固定観念がある。「未開の民は、頭からガンと強気で出れば、シュンとなるものだ」この考えをもとに、以前も他の島で窃盗にあった時には、首長を強気で捕縛して、盗まれた物を返還させたことがある。

クックは、猛り狂ったような大声でカラニオプウの名を叫んだ。

「首長カラニオプウよ。すぐに私の前に姿を見せなさい。貴殿の部下が、我々の大切なカヌーを盗んで行った。このことについて、釈明を求める」

直ちにフィリップ少佐が、これを現地の言葉にして叫んだ。

首長カラニオプウの部下たちは、直ちにこのことを首長に伝えた。すぐに側近と神官たちが集まり、会談が開かれた。

興奮したある側近は、「すぐに戦いの準備をして、クックたちを殺害し、神の捧げ物にしよう」と主張した。

しかし神官の一人は、この武官の発言に、反対して次のように言った。

「問題は、戦をして得があるか、どうかという点だ。もしもここで戦になったならば、彼らはあの銃や、雷の如き大砲を使って、この島を全滅させようとするかもしれない。冷静になることだ。カヌーを誰が盗んだかは、知らないが、それを返せば問題は大きくならない。ともかく、クックと会い、話し合いをしましょう」

じっと側近たちの話を聞いていた首長は、「確かに、その通りかもしれない。戦をすれば、わが方の被害は計り知れない…。ここはあの者と話をして、解決するのが、一番じゃ」

そして首長が、ゆっくりと立ち上がり、岸の近くに待機しているクックの前に行こうとした瞬間、「ちょっと待って」という、大声が聞こえて、カメハメハが入ってきた。

「どうした?わがカメハメハよ」

首長はそう言いながら、カメハメハの手に巻かれている包帯に滲んでいる鮮血に目を奪われた。

「おじさん。話は全部聞きました。この俺が悪いのです。実は昨夜、白い男たちのテントに忍び込んだのは、俺だったんです。武器を奪って、そして…」

カメハメハは、そう言いながら、号泣を始めた。

全てを察知したカラニオプウは、カメハメハを労(いたわ)るように微笑みながら言った。

「もうよい。カメハメハよ。お前がしたことは、悪いことだ。なぜならば、他人の物を盗もうとしたことだからだ。でもお前は、それをこのハワイの島のためにやろうとした。行為に非はあるが、このハワイという島を愛するが故の過ちだ。お前を許そう。しかもお前は、こうして正直にわしの前に懺悔に来た」

カメハメハは、自分のしたことが、そんなりっぱなことではないことを一番知っていた。叔父である首長カラニオプウにここまで信用して貰っては、さすがの悪知恵のカメハメハも形無し、ただ泣くしかなかった。

「おじさん。島では昨夜のことで、誰かが殺されたという噂がたっているようだ。それを否定しないと、とんでもないことが起こる。俺はこうして生きているんだからね。そうでないと悪いことが起きる。幸い俺には、白い男たちの中に友人もいる。だから俺もおじさんと一緒に、クックに会いに行っていいだろう」

カメハメハは、そう訴えるように言った。

神官の一人が言った。

「カメハメハよ。問題はそれだけではない。お前がテントを襲った後、その混乱に紛れて、彼らのカヌーを盗んだ奴がいる。クックは、それを返せと言って来てるんだ。カメハメハ、カヌーの窃盗に関して、何か心当たりはないのか」

「うーん」カメハメハは首をひねった。

自分の仲間で、自分が撃たれた後、そのどさくさに乗じて、盗みを働くなど、考えられない…。「む?!」一人だけカメハメハの頭に浮かんだ男がいた。

「どうした?何か浮かんだのか?」

その頃、クックは、群衆に囲まれながら、じりじりしていた。眩しい南国の日差しが、彫りの深いクックの眼孔の奥の奥までを容赦なく照らし続けた。我慢出来なくなってクックは奇声を発した。

「ドロボー野郎。すぐに来い。カラニオプウすぐに来い」

島の人々は、「ドロボー野郎」という口汚いスラングの意味は分からなかったが、その奇声の中に明らかな悪意と侮蔑の意図を察知したようだった。するといつしか群衆の中では、戦いの前に行われる男たちの声と足踏みによる音楽が自然発生的に生まれた。その腹に応えるリズムは、島中に響き渡るかのようであった。それによりクックを守るため海兵隊の連中は、いよいよ身構えて四方八方に睨みを利かせた。キャプテン(艦長)を見送った二隻の帆船にもそのただならぬ音楽は伝わり、甲板には、続々と船員たちがやってきて、岸辺に視線を集中させた。

クックの瞳に、カラニオプウの姿が映った。緑色の冠と赤いマントを羽織ったカラウプニの二十名ほどの一団が、ゆっくりと歩いて来る。

カラニオプウの背後には、若いカメハメハがいた。彼の腕からは、包帯が棄てられ、そのため昨夜の負傷のキズがむき出しになっていた。もしもカラニオプウに悪いことが起こったならば、身代わりになる…。カメハメハは、そのように覚悟をしていた。叔父の言葉を聞き、彼の心はすっかりと洗われた。心底、叔父に信頼され、つまらない野望を抱いていた自分が、とても情けなく、そして何よりもちっぽけな人間であることを思い知らされた。

カメハメハは、今の今まで、老いたカラニオプウを目前に見ながら、いつも「こんな弱い首長では、わが島はいつか、他の首長に征服されてしまう」そう思い続けてきた。しかし今、「愚かな自分など、とても太刀打ちできる相手ではない」と悟った。そしてこの島には、「この叔父カラニオプウこそが必要なのだ」と強く思った。だからこそ、カメハメハは、自分の命さえ捧げる気持ちになったのである。

カラニオプウは、正面を見据えながらさらに進んだ。島の者たちは、その威厳に圧倒され、戦いの構えをいつしか解いていた。辺りは、一瞬にして静寂が支配し、ケアラケク湾特有の穏やかな波の音だけが聞こえている。

クックは、部下たちの間をすり抜け、カラニオプウの前に進んだ。二人を隔てる距離が、10mほどになった。一瞬、無言のまま対峙した二人は、やがてどちらからともなく歩み寄り、手を握り、軽く抱擁を交わした。

通訳の為、海兵隊員の一人が、クックとカラニオプウの間に立っている。カメハメハは、その男が、友人であるバンクーバーであることを認識した。カメハメハは、とっさに英語で「こっちにも通訳がいる」と訴えた。クックは、いいだろう、という変わりに、手で「来い」という合図をした。カメハメハは、巨体を更に精一杯に天上に突き出すように彼らの前に進んだ。バンクーバーは、カメハメハと目を合わせて、「やっぱり来たか」とウインクをした。

クックが言った。

「君たちの島には、悪い人間がいる。昨夜は、我々の天文観測所が襲われ、深夜には、我々の大切なカヌーが盗まれた。速やかにこの下手人を差し出し、カヌーを返して貰いたい。」

それに対して、カラニオプウは、穏やかな口調でこのように言った。

「尊敬するわが友人のクック閣下。あなたが言うことは、もっともだ。確かにわが方に非はあることは明らかだ。別にそのことを弁解するつもりは毛頭ない。ただわが島には、わが島の秩序というものがあったが、あなた方の出現によって、いささかその秩序に乱れが生じておる。わが島民は、面食らっておるのだよ。女たちは、あなた方の青い目と金の髪に、魂を抜かれた。男たちは、雷鳴のような音の武器を自分のものにしようと躍起になっておる。どうしたことだろう。あなたをロノの神であると信じた我々は、最大限その神であるあなたのご意志にそうように努めて参ったつもりだった。少なからぬ信頼関係も築いたつもりでおった。それがこのような形で、亀裂が入り、あなたが我々の前に、統治者の如き面相で現れるとは、思わなかった。尊敬するクック閣下よ、どうかその怒りを解き、我々に時をくれまいか。どうだろう?」

そのように話しが進むに連れて、カラニオプウの目は、涙が溢れそうになっていた。カメハメハは、そんな指導者の姿を見て、自分の存在を消してしまいたいような衝動に駆られた。とても悲しく、また恥ずかしかった。もしも自分が昨晩、あのような行動に出なければ、叔父のカラニオプウに、こんな辛い思いをさせることはなかったはずだ。

そう思いながら、カメハメハは、精一杯の通訳をした。断片的な会話は、バンクーバーによって肉付けされ、クックに伝えられた。クックは、時折、カラニオプウを見たり、カメハメハの腕の傷を見ながら、うん、うん、とうなずいていた。

「よく分かった。首長カラニオプウよ。君の申し出は、分かった。さて時とは、どのくらいの猶予かね」

「…半日ではどうだろう?」

「半日、それはとても長い時間だが、それで本当にテントを襲った下手人とカヌーを盗んだ盗人と、何よりもカヌーは返ってくるのかね」クックは、カラニオプウを睨みながら言った。

「約束しよう。必ず、そのようにする」

「でも、カラニオプウよ。その前にひとつ条件がある」

「条件??」

「そうだ。担保と言ってもいい」

「担保?」

「つまり、さっきの約束が、実行されるまで、カラニオプウ、君が我々の許にいるということだ。」

カメハメハは、このことを訳しながら、思わず、自分でクックに言ってしまった。

「キャプテン、お願いがある。その担保とやらを私に務めさせてくれないか」

バンクーバーが、丁寧に訳すと、クックはせせら笑うように言った。

「若造、君にいかほどの価値があるというのだ」

「私は、首長カラニオプウの甥です。」

「そのような申し出は受けられない。首長のカラニオプウ以外担保とはなり得ない。ところで、若造、その腕のキズはどうした。うん?」

クックは、カメハメハの腕を指さしながら言った。

カメハメハは、その瞬間、我を失った。もう自分などどうでも良いさえ思った。

そして、バンクーバーを見ながら、ハワイの言葉で言った。

「このキズはですね。クック艦長…」

カラニオプウは、カメハメハの様子を見ながら、この甥は、全てを洗いざらい話して、クックの前で、命を捨ててしまうのでは、と感じた。どうしてもこのハワイの将来を託す男を助けなくては、そのように感じた首長は、カメハメハの方を向き、強い口調で言った。

「黙れ、無礼者カメハメハよ。この会談は、私とクック閣下とのものだ。出過ぎたことをする出ない。お前はただ。私の言葉を正しく伝えればよいのだ。よいか」

そして改めて、クックの方に向き直ってカラニオプウは言った。

「クック閣下。よかろう。あなたが言う担保と私自らがなろう」

「そうですか。これで交渉はまとまった。では我々の船の中で、半日一緒に過ごしましょうぞ」

カラニオプウは、カメハメハに向かって、小さな声でこのように言った。

「カメハメハ、愚かなことを考えてはならない。お前は、これからのハワイ島の為には絶対に必要な男だ。わが側近たちと打ち合わせて、最善を尽くせ、お前ならできる。分かるなカメハメハ…」

そのように言うと、ゆっくりとクックの方に歩み寄って、「さあ、では閣下参りましょうか」と言った。

するとクックは、小柄な首長カラニオプウの肩を抱きかかえるように、岸辺に着けているボートに向かって進もうとした。

周囲で怒号が聞こえた。群衆はパニックとなった。自分たちの首長が連れて行かれてしまうと勘違いした群衆は、雪崩をうって岸辺に向かって殺到した。カメハメハは、殺到した群衆に押されて倒されてしまった。立ち上がった時には、すでにクックは、島の男たちに、串刺しの状態にされていた。銃声が飛び交い、次々と島の男たちは、赤い血を流してそこかしこに倒れている。

カメハメハは、「やめろ、やめろ、だめだ、だめだ」と言いながら、島の者たちをなだめようと走り回ったが、まったくの徒労終わった。数人の海兵隊員は、ボートに乗り、命からがら、逃げていった。逃げ遅れたバンクーバーだったが、カメハメハの許にいて助かった。

こうしてクックは、あっという間に殺害されてしまった。享年51歳。三度も世界中の海を大航海し、イギリス史上屈指の探検家と言われる英雄も、最後の時は、実に哀れで、あっけないものであった。

ハワイ人としての己を自覚したカメハメハは、このクック殺害事件から16年後(1795年)、クックの来訪で知り合いとなった先に登場したジョージ・バンクーバーをはじめとするイギリス人数人の助けを借りて、マウイ島、モロカイ島、オアフ島、カウアイ島などを次々と攻略し、念願のカメハメハ王朝をうち立てることに成功した。時に1795年、カメハメハは、37歳の男盛りであった。

不思議なのは、この事件を口実にして、その後イギリスが、ハワイを自分の領土として征服してしまわなかったことだ。その裏には、カメハメハとバンクーバーのような、何らかの信頼の絆があったからであろう・・・。

* * * * * * * * * * *

それにしても、異文化の衝突とは、かくも衝撃的な事件を生むものなのであろうか。特に文明の発展の度合いに違いがある時には、マヤ文明を征服したスペイン人の例を持ち出すまでもなく、多くの悲劇的な歴史が現実に起きている。クックは、コルテスやピサロに較べれば、それほど悪くないという見方もある。果たして簡単にそうと結論づけてよいものだろうか。

例えば、クックが、ハワイ諸島に訪れる前のハワイの人口が、約30万人ほどだったのに、島にクックたちの船員がもたらした性病やインフルエンザ、結核などの病原菌によって、百年後には、ハワイの人口は、5万人まで、激減してしまった現実をどう受け止めるべきだろう。

またクックによって、ユニオンジャックが、掲げられたオーストラリアでも、同じことが起きている。当時、先住民族アボリジニの人々は、百万人に及ぶ人口を有し、誇り高い伝統文化を継承しつつオーストラリアに広く分布していた。しかしクックが、訪れてから、約150年後の1900年のはじめには、その人口は、何と5万人ほどに激減してしまったのである。結局彼らは、民族絶滅の危機にあったが、大英帝国の一属領「オーストラリア」となり、居住区と言われる限られた土地に、押し込められて、何とか生き延びているのが現実である。

仮にも招からざる者が、異なる文化を持つ人々と交流を持とうとするときには、異文化を生み出した民族の歴史と文化に最大限の敬意を払うことが最低のルールである。クックはいささか増長が過ぎたようだ。私はクックの悲劇をそのように考えたい。佐藤

*参考文献

David Haney : Captain James Cook and the Explorers of the Pacific : CHELSEA HOUSE PUBLISHERS ,1990

Eleanor C.Nordyke : PACIFIC IMAGES, Views from Captain Cook 's Third Voyage : HAWIIAN HISTOROCAL SOCIETY ,1999

Liliuokalani : HAWAII 'S STORY by HAWAII 'S QUEEN : Mutual Publishing ,1990

ハワイイ紀行 池澤 夏樹著 1996年 新潮社刊

ポリネシアン・トライアングル M・スティングル著 坂本明美訳 1997年 アリアドネ企画

オセアニアを知る事典 1990年 平凡社刊

ハワイ・さまよえる楽園 中島弓子著 東京書籍刊 1993年

個人旅行 1「ハワイ」 昭文社刊 2000年

*参考サイト

♪HAWAIIの歴史♪

http://www.ne.jp/asahi/tantan/happy/history.html

ジェームズ・クック

http://www.kufs.ac.jp/toshokan/gallery/127.htm

キャプテン・クック2

http://www.edu.gunma-u.ac.jp/~sekido/uk/Cook/Ck2.html

James Cook(1728-1779)

http://www.south-pole.com/p0000071.htm

Captain James Cook 1728-1779

http://winthrop.webjump.com/jcook.html

Biography Of Captain James Cook

http://www.pacificcoast.net/~regent/cookbio.html

オーストラリアの歴史(白豪主義とアボリジニ)

http://www.netship.ne.jp/ryugaku/austra.htm

2000.9.27

2000.9.30Hsato