<10年前に買って以来、そのまま本棚に差しっ放しだったノルウェイの森を

今頃思い出したように読みはじめ、女性の心理というものを少し学んだ気になって、

悦に浸ってる… これはそういう男が書いた感想文です>

テキストサイトなる小コミュニティや「オフ喜利」というイベントを通じて知り合った

友人・知人達がこの度、大喜利本を出されたそうで、へー、そりゃすごいと感心しつつ、

印税で何かおいしいものとか奢ってもらいたい一心でもって、ちょっと取り上げてみる

ことにしました。

■「WEB0.2:頑固親父が威厳をなくした寝言の内容とは?」(2007/11)

岩倉・館長・ゴトウ・たけし・チョリ蔵・原宿・藤崎・三村・ヤスノリ

週刊アスキーにて連載中の大喜利コーナー「WEB0.2」、

その過去分からの拠りぬきネタに幾つかの新ネタを加えての書籍化。

新旧の人気テキストサイト管理人を一同に集めてオフライン上で大喜利させちゃおうという

無茶振り企画「オフ喜利」、その選び抜かれた出場者達の中から更に連載向けと思われる

連中を厳選し、なおかつネタそのものをもふるいにかけるという、飯を炊くだけの為に米を

一粒ずつ選り分けた「美味しんぼ」のエピソードばりな過程を経ての書籍化だけあって、

分かりやすさ満点なボケからシュールだったりナンセンスだったりするそれ、はたまた常軌を

逸したバカ度合いまで、それぞれが違ったベクトルへ弾け飛ぶ各ネタの品質及びその純度は、

お世辞抜きで「SPA!」の「バカはサイレンで泣く」ばりに高め。

そもそもがウェブ上にて長年人気を博してきたその持続力にとどまらず、自身の中に蓄積

された知識とその組み合わせのみから即興的に面白いことを思いつける応用力まで備えた

連中から、舞台上における「時間」「情報」という二つの枷を取り払った時点で、ほぼ外さない

内容になるであろうことは自明の理だったかと。

また、もともとオンライン上で面白いと言われてきた人々を「オフラインではどうなの?」

というエビデンスをこめてわざわざ表に出したにもかかわらず、それを再度、誌面上という

オン環境に戻してしまったパラダイムの逆行については…

…と、ここまで書いたところで、この本の他にもテキストサイトという文化圏を経て世の中に

出された書籍本が少なからず我が家にあることを思い出しまして、ついでといっちゃなんですが、

時代毎に並べて簡単な感想を書いてみることにしました。

■「超クソゲー」 阿部広樹・他(1998/03)

クソゲーに対する屈折した愛情をけれんみたっぷりの文章芸にて上手に表現、

ウェブ文化黎明期ならではの毒々しいまでなフォント弄り多用も手伝って、当時の人気を

博した「A_PROMPT」の管理人、ABC氏とその仲間達によるクソゲー紹介本。

スーファミからプレステに至る4ハードの中から厳選チョイスされた約50本のクソゲーを

独特の切り口でレビューしている本編は、その突っ込み度合いが本サイトの切れ味に比べ

ややマイルドになっているものの、それでもそのタイトルをプレイしたことがある者なら

存分に「あるある」と共感できること請け合い。

サブコーナーも、

・稀代の迷ゲー「たけしの挑戦状」、企画段階での裏話、

・かの「デスクリムゾン」を作成したメーカーへの公開質問状

・当時のPCエンジン会議室を狂熱の渦へと巻きこんだ「ときメモ」フィーバーについて

・2匹目のドジョウはいなかった…「セングラ」の悪夢

などなど、本編以上に充実の内容。

スーファミ直撃世代のコアなゲーマーなら買って損しない一冊じゃないでしょうか。

■「クソゲー白書」

(1998/05)

400人のゲーマーを対象に行われた「あなたがクソゲーだと思うものをあげ、その

理由を書いてください」という質問の集計結果を元に作成されたクソゲー解析本。

「紹介本」でなく「解析本」としたのは、アンケート結果に一部拡大フォント装飾を施して、

そのまま羅列しただけのコーナーがあまりに多すぎたから。

そもそもの姿勢自体も、本来のクソゲーレビューにあるべき「突っ込みどころを面白

おかしく探す」ではなく、「ユーザーの不満に思ったことを考えなしにただ垂れ流す」

なので、そのゲーム内容を知らないものには意味不明な箇所が多いかもしれません。

そんな本書における唯一にして最大の見所は、当時のウェブカルチャーにおいて一部の

ゲーム小僧どもに圧倒的支持を得ていた「"FUNNY" GAMER'S HEAVEN」の宿無彦氏に

よる寄稿レビュー文。

まあ本書ライター陣のレビューもあるにはあるのですが、やっつけ感が強すぎるのと

クソゲーに対する氏との姿勢の違いがあまりにありすぎて、正直なところ存在意義という

ものが殆ど見出せませんでした。その登場回数が徐々に減っていく様や巻末辺りにみる

氏の文章6連発構成が、その辺りの事情を如実に示しているのではないかと思われ。

ちなみにくだんの氏のレビュー文は、実はまだネット上で読めたりします → 跡地

この本唯一の存在意義を完全に抹消する存在であるが故、この本を定価で購入した僕の

その跡地に対する想いは非常に複雑です。

■「チョコレートジャンキー―笑ゥえすえむ嬢」

水木乱美(1999/03)

パソ通とインターネットの境目がまだ混然としていたネット黎明期から早々と個人サイトの

可能性に目を付け、その上に「現役女王様」「女なのに俺キャラ」という当時のネット上では

希少価値のあったオリジナル要素をデコレート。それにより一躍人気サイトとなった「Pink

Trash」、

その98年ログに一部コラムを加えての書籍化。

「現役SM様」という餌でまず惹きつけておき、その職業を直に想起させる尊大な語り口調

でもって、実はお仕事内容そのものとは若干ズレた日々日常を面白おかしく書いているところ

がまず特徴的、なので「女王様」という文字にとらわれすぎると肩透かしをくわされること

ほぼ必至。またこの手の風俗系独白本にありがちな悲哀表現を、わざと「悲」抜き「怒」足しの

「喜怒こもごも」テンションで綴って、自らや周囲を豪快に笑いとばしている辺りにも、著者の

「俺色」がよく表れているんじゃないかと。

ただ一部において、自らの内面をそのまま垂れ流しているような表記や、毒舌と悪言の境界

を明らかに踏み越えていると思われる箇所があるのがたまに傷。願わくばもう少し(ログを)

選り抜いた上で加筆してほしかったとも。更にこの手の本がそこら中で乱れ飛んでいる今の

背景をも鑑みるに、当時のサイトのファン向けという域を越えうる内容ではないと思います。

■「今日の仏さん―死体観察日記」 マメ(2001/03)

死体に興味を持ちすぎたあまり、遂には葬儀屋でバイトを始めてしまったという

かなり変わった感性をお持ちの女子大生「マメ」嬢。そのお仕事っぷりを綴った

日記サイト「LEAVES」の書籍化。(その後「left

of the middle」を運営)

お葬式の手続きやら、その前後の作法やら、空気読めてない参列客やらのことが書いて

ある第1章は、扱っている題材のわりに随分とあっさりしていて、良くも悪くも「普通」

といった印象。もう少しけれんみがあってもいいのにと若干の物足りなさを感じたくらい

ですが、その淡々っぷりから180度様変わりを遂げ、病死、首吊り、転落死から、その死体

にまつわる腐臭、体液、その洗浄、そして周囲を取り巻く人間関係のグダグダっぷりまでを

嬉々と描いた第2章はかなり面白く読めました。

死そのものや死体の元人格を冒涜しているわけでは決してなく、あくまで「死体」のみに

並々ならぬ興味を抱いている点、そのピュアな思いを過剰表現で薄めず、等身大の自分

視点のみで語っているところがそのポイントかと。

ちなみに僕は「焼香」の正しいやり方を、この本で始めて知りました。

お香をつまむたびに位牌を拝んでるような輩、お清めの席にて普通に「乾杯」とか言えちゃう

ような輩は、迷うなく購入するが吉です。

■「テキストサイト大全」 釜本雪生+くぼうちのぶゆき

(2002/07)

「かまくら」雪男氏、「コスモクルーズ」くぼうち氏によるネットカルチャー本。

「侍魂」ブレイク前後の00〜02年辺りに少し話題となったウェブ文化「テキストサイト」

なるものを、その背景、歴史やジャンル、各人気サイトの紹介やそれに絡んだ催し物など、

実に多種多様な切り口から紹介。

ウェブ文化黎明期からその後の普及に至る経緯、それに絡む様々なイベントや事件を

自らその文化に染まることで体験・体現してきた作者ならではの多岐にわたる内容と、

サイト文体が反映されたような細やかで丁寧な作りに好感がもてる一冊。

「先行者」「ネゲット」「VNI」「コジャレ」「自虐系」「ホソキン」「オフ会」などの

当時の界隈カルチャーを表すキーワード群にピクっと反応してしまいがちな方や、

もはやネコも杓子もネットが当たり前となった今だからこそ、郷愁的な意味会いを含みつつ

当時のムーブメントを振り返ってみたい方などにオススメします。

■「忘却の旋律

(1)」 片倉 真二 (2003/04)

代々木のアレな学校にまつわるブラックな四方山話や、いわゆる「絵師」と呼ばれる人々と

それを取り巻く周囲環境の無惨きわまりない有様を面白おかしく表現することで、後述する

「HEXAGON」や「クリラバ」等と並び98〜00辺りに全盛を誇った「おとなランチ」の管理人、

デク氏による商業コミック・デビュー作。(→ ウィキによる詳細内容)

80年代後期のオタ漫画をどことなく匂わせる突拍子もない展開と、その破綻ストーリーを

強引に納得させてしまえるだけの強烈個性をもつキャラ群が織り成す、ちょいSFちっくな

その冒険活劇は、30代以上のヲタが今もなおその名を聞いたらどうかお願いだから勘弁して

くれと泣いて謝ること間違いなしの破滅的キーワード「コミック・コンプ」を知るものなら、

まず買って損しない内容じゃないかと。1、2、5巻に掲載されている「おとなランチ出張編」

も当時のサイトを知るものには嬉しい特典だと思います。

ちなみにデク氏は現在、PCゲーム関連の原画などを担当されているとのこと。

あ、ブログもやってるみたいです→「片倉真二のにっきちょう」。

コミケにも出展されているようで、…確か昨年の夏だったかな、中を見てみたらマダムサイコ

のコーナーやおとなランチ時代のデクちん4コマなどが載っていて、懐かしさのあまり虫ケラ

のごとく身をよじった記憶があったり。

■「神様家族(1)」 桑島由一(2003/06)

ロボ日記などに代表される抒情的な妄想文章で人気を博し、当時の界隈に「コジャレ系」

なるブームを生むきっかけとなったサイト「クリアラバーソウル」、略称「クリラバ」の管理人、

今は小説家をやっておられる由一氏の代表作。(→ ウィキによる詳細内容)

サイト全盛期の頃に感じられた、どこか優しげでちょびっと切ない雰囲気がそのまま作風に

踏襲されている辺りは、旧来からの読者には嬉しいところ。

突拍子の無さが目立つストーリーなわりに山場とそのオチがあっさりめだったり、かなり

ご都合主義だったりする点は賛否両論分かれるところですが、そういった「ラノベ仕様」に

特化していながら、いい意味での普通っぽさを失わないヒロイン、その控えめな萌え描写は、

読後感を爽やかにしてくれている確かな一要因だと思います。

今をときめく小清水亜美の演技がキャラ像にハマりまくってるアニメ版もオススメ。

またOP/ED曲ともに氏が作詞を手がけている辺り、そのマルチスキルっぷりが伺えたりも。

■「POPOI―27歳いまどき?OLのセキララ日記」 入江

舞(2003/06)

「侍魂」とほぼ同時期に人気を誇った、現役OLさんの日常綴りサイト「POPOI」、

その過去ログから選り抜いた文章に、書き下ろし、著者やその彼氏に対するインタビューなど

を加えて出版されたサイト書籍化本。

恋人のいるお年ごろ女性の、会社や彼氏、ちょっとした日常に対する四方山話や、赤裸々一歩

手前のサジ加減良好なエロ語り…

社会人はおろか高校生に中学生、下手すると小学生クラスまでもが、僕も私も君達もとばかり

ネットで自分語りできるようになった今の状勢からすれば、この手の内容に価値を見出せる

人間の数はさほど多くないかも知れません。

しかし当時において、このようなOLさん日記を面白がる層は確かに存在したのです。

壁一枚隔てた隣部屋の美人お姉さんをこっそり覗きみてるような感覚が楽しいとでもいうか。

つまり妙齢女性の生態というものが皆目分からない… 世間一般でいう幸せのレールから完璧に

はずれてしまった僕のようなタイプの人間が… あれから5年も経った今だからこそ、そんな

「列車に乗り遅れた人々」が、当時を懐かしんで読むのもまた一興だと思います。

■「死にたい」 タナトス(2003/07)

僅か半年という短い稼動期間にもかかわらず、その間に一万を越える投稿を集めて話題と

なった定型フォーマットによる短文サイトの雄「死にたい」、その書籍化。

一番の売りである定型オチ「死にたい」の反復インパクトと、それを支える700もの豊富

なネタ数、また各ネタの横に小さく添えられた、主張しすぎずそれでいて的確な一言解説は、

お笑い小ネタ本を好きな方なら、それだけでも存分に楽しめる内容。

加えて「投稿」という形を取ったことにより、数多の個人サイトが「個性」というお題目と

引き換えに抱えていた「発想の同系化」というネックを見事に克服。

それにより素朴な日常の中での自虐ネタにあってまずキーとなる「あるある」的共感レンジ

を全方位的にカバーしているのがこの本最大の強みかと。そのトレードオフによる幾ばくかの

玉石混合感は否めませんが、全体の内容完成度からしてみれば十分誤差の範囲に納まって

いるかと思われます。

■「学校へGO!」 (2003/12)

EZWEB上の学生向けポータルサイト「学校へGO!」の中の一企画の書籍化。

当時の人気サイト「侍魂」「POPOI」「じーらぼ!」の管理人らによる悩み相談

コーナーやショートコラムに、書き下ろしの座談会を加えて再編したもの。

元企画自体がターゲットを学生層に絞りきっていただけあり、当たり前のことを当たり前

に答えたり論じたりしているその内容は、多少捻ってあるとはいえ、いい歳こいた大人が

読んでも特に感じいる何かは希薄かと思われ。そしてその「捻り」自体の魅力も、企画の

縛りのせいかどこか中途半端で大人しめに感じました。また構成面におけるそのバランス

比率にも若干の疑問、ここまで「侍魂」よりの内容ならむしろそれに特化してしまった方

がよっぽど印象よかったかも。

ということで、元サイトが持つ三者三様の持ち味を、企画と構成が薄めてしまっている感が

どうにも否めませんでした。良くも悪くもリアルタイムで該当サイトを閲覧していた人限定、

もしくは説教大好きな厨房向けに留まるかと思われます。

■「母さん」 164(2004/01)

定型フォーマットのネタ短文を繰り返すという新手法により、当時の界隈に「反復」

の面白さを知らしめた画期的サイト「母さん」、その書籍化。

短文における反復の妙は分かれど、長文のような誤魔化しが利きにくい形式な上に、

紙面上構成も難題となるその性質上からか、実際に本を開くまではかなり懐疑的な

心持ちだったのですが、ほぼ1頁にネタ1つ、大胆を通り越してむしろ手抜きじゃ

ないかと普通なら思うようなこの構成を「あり」と思わせてしまうだけの力を秘めた

昭和テイスト満載の人物写真、それによるネタの昇華、そしてその絡みが醸し出す空気

に触れた途端、「あ、なるほど」と思わされることに。

そういった意味では、ネタそのもののセンスよりも「構成の勝利」といえる内容である

ことは否めないかもしれません。また同属性かつ等値段の「死にたい」と比べてネタ数が

圧倒的に少ないとこも若干のマイナスポイント(構成上、仕方ないのだけれど)。

が、それを差し引いてもなお、この手の「クスリとさせてくれる」お笑いが好きな方には

十分向いている内容じゃないかと思います。

ちなみに113あったネタのうち、僕が一番面白いと思ったものは、

・母さん、カーテンを体に巻き付けるとお姫さまになった気分になれるよ、

と言った斉藤さんは一生、お姫さまにはなれないんだ。

・母さん、サンタの格好をしたコンビニ店員が、おでんをかき回す姿だけは

見たくなかったんだ。

の二つでした。

■「ゼロの使い魔

(1)」 ヤマグチノボル(2004/06)

エロ成分多めの妄想日記や、そのテンションとはうって変わったホロ苦テイスト混じりの

学園もの小説により、当時「妄想系」と呼ばれたジャンルの頂点を極めた「HEXAGON」の

管理人、また今は小説家として活躍中のヤマグチノボル氏による代表作。

(→ ウィキによる詳細内容)

ライトノベルにおいては「涼宮ハルヒの憂鬱」に代表される文章装飾の一つ、「しつこいまでの

冗長性駆使による詳細描写」とは逆アプローチをとり、まず分かりやすさを優先させた上で、

その中に氏特有の言い回しや独特の「間」描写を盛りこんだその個性的表現は、ヒロインの焼餅や

それに絡むお仕置きシーンを描かせたら、ラノベという枠組みの中に限っていうならば、今や

日本一といっても過言ではないかも。萌えキャラ好きのヲタなら絶対買って損なしの一冊かと。

またその文体のところどころに、未だ「片桐彩子日記」時代のフレーヴァーが感じられる辺り、

「HEXAGON」の頃からの読者ならニヤリとできること請け合いです。

ちなみに僕は9巻でティファが才人に乳を掴まれた時に切なく洩らした吐息、「あいう……」が

この世のありとあらゆる萌えセリフの中で一番好きだったりします。

あ、断末魔で選ぶなら獄長ウイグルの「なにぬねー」

■「ろじっくぱらだいす」 ワタナベ

(2005/03)

← 本当に細長いサイズです

← 本当に細長いサイズです

未だにデイズ5万ものアクセスを誇るといわれる界隈の恐竜「ろじっくぱらだいす」、

99〜04までの過去6年にわたる膨大なログの中から選り抜いたネタに、幾つかの

書き下ろしを加えて、書籍化したもの。(→ ウィキによる詳細説明)

この手の「自虐的」な笑いが消費尽くされてしまった感のある昨今においては、ネタ振り

の傾向に若干の古臭さが否めないのもまた事実ですが、それでも冗長的な言い回しによる

文章装飾に頼ることなく、できうる限りシンプルに、それでいてツボをしっかり抑えたネタ文

の数々とそこに垣間見える姿勢からは、「毎日更新」という苦行が培った独特のヴァイブが

確かに伺えます。

また童貞マインド全開の方なら、巻末の読者投稿による「えっちとーく」を楽しめることは

ほぼ必至。「完全素人」という響きがもたらす、拙さ・脆さ・危うさが程よいアクセントとなって、

貴殿の股間におけるセンセーションを心地よくくすぐってくれることでしょう。

上記所感とはまるで関係ない話ですが、先だって本棚から久方ぶりに引っ張り出して

仰向けの体勢で読んでいた時のこと、とあるページをめくった途端、生前は蛾であった

のではないかと思わしき何らかの死体が粉末状となって口の中にパラパラ降り注ぐという

未曾有のアクシデントが発生したことを、よた話として記しておきたいと思います。

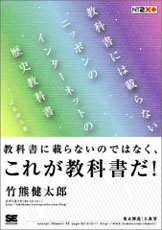

■「教科書には載らないニッポンのインターネットの歴史教科書」 ばるぼら(2005/05)

ネット上の個によるインディペンデント化が生み出したウェブカルチャーなるものの進化

における経緯を、その確立以前のインターネット創世記から2CH全盛の近年に至るまで、

パソ通、アングラ、テキスト、ニュース、ネットラジオ、ブログ、動画、複合掲示板と実に

多種多様な切り口から追った「インターネットの歴史」本。

ネット文化の恩恵を受けたことのある者、また今もなお授かっている者ならば、

「読む」以前に辞書感覚で「持って」おくべき一冊。読み手側の知識量によってその見方

・受け取り方が違ってくるところもまた面白い点なんじゃないかと。この膨大なる情報量を

たった1人でまとめあげた著者の「ばるぼら氏」に敬意を表します。

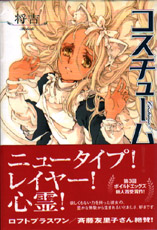

■「コスチューム!」

将吉(2005/07)

現役コスプレイヤーでありながら撮られた写真が全て心霊写真になってしまうという、

かなり困った能力をお持ちの女の子をめぐる青春ものノベル。

「グレートヘン」「花火」というサイト運営の傍ら、第3回ボイルドエッグ新人賞を

受賞することにより、在学中に小説家デビューをはたすこととなったショーキチ氏、

その瑞々しい才能の一端を垣間見ることの出来る受賞作品の書籍化。

さじ加減巧みな文章装飾、それを支える豊富な語彙力、テンポよく読ませる構成力と

デビュー作とはいえ流石はプロの小説家だけあり、その文章力は人気サイトを強引に

書籍化したようなそんじょそこらのブログ本とは完全に一線を画しています。

その文中のあちこちに「アクセス解析」「ヒット数」「三流ホームページ」といった、

個人サイト文化圏に触れたことのあるものならニヤリとするようなキーワードが顔を

覗かせる辺りも、著書の背景に絡んだ遊び心が感じとれてなかなかに興味深かったり。

ストーリーに関して触れるなら、ラスト近くの盛り上がりへ向け、今まで点として語ら

れてきたパートがいよいよ結びつくのかと思いきや、その辺りの関連性がいまいち希薄

だったり、あえて明確な理由を記さずして読み手側の感じ方・受け取り方にそれを

委ねたような感が見受けられる結末は、人によっては読了後のストレスや若干の消化

不良感を招くかもしれない印象を受けました。が、その辺りを割り切ってラノベ感覚で

読むなら十分楽しめる内容だと思います。

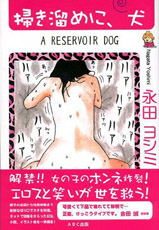

■「掃き溜めに、犬」 永田ヨシミ(2005/09)

日本が世界に誇るビッチ、永田ヨシミ嬢の日常を赤裸々に綴った日記サイト、

「掃き溜めに、犬」を書籍化したもの。(今は「めちゃモテ★チンカス日記」を運営中)

自らの淫乱ライフや性病体験記、天然ボケにも程がある母親の話から、おバカ度マックスな

お友達の話、纏足や高田純次などの自分が興味をもった事柄とか、クスり笑いの短文ネタ、

はたまたちょっとよく書けてる今時ケータイ小説みたいなものまで、私アンテナに引っ掛かった

一切合財を考えなしの一緒くたに詰め込んでみましたといった感の強いカオス爆発構成は、

その着地点の読めなさ加減も含めて、かなりインパクト大。

本の中心軸を貫くエロ語りがその範疇を軽々と飛び越してむしろグロ話になっていたり、

この手のブログ本によくありがちな「私だって女の子なんだゾ☆」的アピールが一切見当

たらない辺りの漢っぷりはかなり読者を選ぶと思われますが、僕のような血中童貞濃度、

高めの人種には、そここそが好感ポイント。単なる一読み物として捉えず、著者「永田王」

の一方的自分語りを単なる一下僕として拝聴賜っているような気分で読むのが、この本を

フルに楽しむコツかと思われます。

ただこの淫獣は、酒の席でのたわいない冗談として「オフ喜利の出演者とスタッフ全て

含めて誰とならヤレる?」と問われた際、「サカイとだけはできない、キモい」と非常に

正直に答えられたそうなので、本の内容にまったくカンケーないところで超マイナス評価。

以降のイベントにおいては入り口にて木人と化し、こやつめの侵入を断固阻止する心構えに

ございます。やらせはせん、貴様がごときビッチに三村君をやらせはせんぞー

ついでに裏表紙のツラ写真はもう少しどうにかならんかったんか。

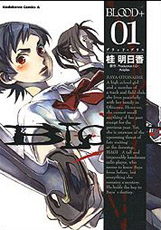

■「BLOOD+(1)」 桂明日香(2005/12)

厳密には「テキストサイト」という括りではないのですが、かなり初期の頃から

「ad lib」というサイトを通してその文化圏に触れていたということで、現在は

プロ漫画家として活躍しておられるアスカ氏の代表作「BLOOD+」を取り上げてみました。

(→ ウィキによる詳細内容)

前半のもっさりとした展開が不評だったアニメ版に対して、よりテンポを速めた上で

キャラの個やその関係に重きをおいた作りになっているので、当然のことながら物語が

分かりやすく、かつ感情移入もしやすくなっていて、お得度は高め。

巻数が増すに従って閉塞感も増していく辺りや、一部キャラの性格がアニメに比べて

妙にコミカルだったり可愛くなったりしている辺りは賛否両論ありそうですが、物語の

濃さや深みがそのテンポとのトレードオフになっている点を差し引いても、個人的には

こちらの方が好みです。

ただ「かわいい」より「カッコいい」側の軸に傾いていたヒロインの顔造形だけはあまり

好きになれなかったので、萌えキャラとして見た場合の女の子描写は正直僕の好みでは

ないと思っていたのですが、つい最近、現在週刊アスキーにて連載されている「ハニカム」

を読んだことによりそのイメージが180度様変わりしたことを、参照までに記しておきたい

と思います。

■「うさ男とねこ男」 まきの

ゆうき(2006/04)

脱力系ウェブ4コマ「うさ男とねこ男」にて人気を博した「メガネバリヤー」ジル氏に

よる同コンテンツの書籍化。

リリカルだけど殺伐、とにかく不条理、と見せかけてベタ路線、と思いきや癒し系、

変幻自在の発想力から繰り出される摩訶不思議ギャグの数々とそこから受ける印象は、

「伝染るんです」や「ハトのおよめさん」的なシュール感と似ていなくもないのですが、

それ以上に掴みどころがない為、読み手側の感性やセンスに依る領域比重はかなり大。

ペン入れ仕上げを省略、台紙として使用したと思われるルーズリーフ罫線をもそのまま

残した大胆構成もその印象に拍車をかけているかと。

が、そういった普遍的要素を完全に切り捨てて「分かる奴」だけにわざとフォーカスを

絞っているのだとしたら、むしろこの方向性こそが正解なのかも。そういう意味合いで

捉えるなら、その手のセンスのあるなしを計るリトマス試験紙としても重宝すると思われ

るので、我こそはと思わん方は購入して、自身を試してみることをオススメいたします。

■「となりの801ちゃん」 小島アジコ

(2006/12)

古くは「みかんの星」にて文章中心のサイトを。それ以降においてはその変名サイト、

「ORANGE STAR」を通して漫画とテキストの融合が生み出す複合的面白さをブログ黎明期

から模索していたシノハラ氏による、腐女子な彼女が巻き起こす奇行の数々とそれに翻弄

され続ける自身をネタにした新感覚ウェブ4コマ漫画「となりの801ちゃん」の書籍化。

(→ ウィキによる詳細説明)

始めからターゲットをオタ層に絞りきった「確信犯」本として解釈するならば、

宮野ともちかテイストの淡いタッチな鉛筆仕上げや、統一性のまるでない欄外の膨大な

注釈量は、むしろその雰囲気を昂めるためのアクセントとして好意的に評価、

801ちゃんにさんざ振り回された末、いつも酷い目に合わされる著者自身の描写も、

ラブコメ的な女尊男卑シチュが大好きなオタの特性及びニーズをよく掴んでいると思いました。

しかしてその本質はあからさまかつ完璧なるノロけ本以外の何者でもないので、僕の

ように童貞をこじらせきった新開誠マインド全開な腐れヲタは、読む前にそれなりの

心の準備をしておくことをオススメします。その手の傾向が強いヲタであればある程、

読み進めていくうち「僕もこんな腐女子彼女が欲しいー」と思わされた末、その術中に

ハマってしまうことほぼ必至。チベ君が羨ましいー

但しその溜飲は、今年の夏コミにて両者にお会いした際、801ちゃんがシノハラ君を

「私のことほっときすぎ!」とプリプリ怒りながら糾弾しているシーンを目の当たりに

したことにより多少なりとも下がりました。つまり現実は妄想ほど甘くはないようです。

■「ぼく、オタリーマン。」 よしたに

(2007/03)

古くは「サワヤカ」という日常系のテキストサイトを。

01年以降においてはマンガと文章の混合サイト「ダンシング☆カンパニヰ」を開設し、

一躍、絵日記系と呼ばれるジャンルの代表格になるまで人気を博したヨシタニ氏、

その膨大なる過去ログから選り抜いた上にほぼ書き直しレベルの加筆を加えての書籍化。

職場の机上における隣の奴の国境侵犯が少し気になる、夜道に女の子の後ろを歩いて

いて痴漢に間違えられやしないかビクビク、女子高生と擦れ違うときはついつい顔を

背けてしまう、などなどの小動物マインド溢れる自虐ネタの数々に、SE職の苦労話や

理系的な偏屈話をも交えて面白おかしくマンガ化したその内容は、かなり普遍的かつ

一般向け。

過去ログに時折見れるようなオタオタしさ高めのネタや、本来ならもっと濃厚に書けた

筈のSEネタをあえて深く掘り下げずして、あくまで万人に読んでもらえるよう仕上げた

その最大公約数的な作りをどう捉えるかが、この本に対する印象の分かれ目となりそう

ですが、理系出身かつ勤める会社もIT系、更に著者と同じく神経質でありながら小心者

属性を持つ僕にとっては存分に「あるある」と膝を叩きつつ、楽しめた内容でした。

ただオタリーマンの「オタ」に過度な期待を持ちすぎた方や、オタを居直るでも諦める

でもなく「こじらせすぎた」一部の層には、あまりにライトすぎて受け入れがたい内容

かもしれません。そういった意味ではタイトルで損をしている部分もなきにしもあらず。

むしろオタ層よりも、理系かつ情報処理系なリーマンの悲哀をともに共感してみたい方や、

理系男の生態というものを覗き穴から窺がってみたい女子の皆さんにオススメしてみたい

一冊ですね。

しかしまあアマゾンレビューの叩き放題っぷりには、正直笑いました。

あますことなく印刷しといて、もし今度ご本人様に会う機会があったら、その前で短歌

を読み上げるがごとく朗読するという、平安テイスト溢れる嫌がらせを敢行してみたいと

思います。

で、改めて。

■「WEB0.2:頑固親父が威厳をなくした寝言の内容とは?」(2007/11)

あ、まえがきとあとがきが、おもしろかった。

#その理由を知りたくば ↓

[ 戻る ]

← 本当に細長いサイズです

← 本当に細長いサイズです