1.安全は危険の発見から

・事故防止の第一歩は、"危険"を予知する事です。特に潜在的な危険を発見し、あらかじめ対策を立てておく事が"危険を回避"し安全確保につながる道でしょう。

しかし子どもは、大人と異なり経験や知識が未熟ですから大人の想像外の行動をとる事がしばしばあります。

<特に今の子ども達は昔に比べて>

(1) 生活習慣や自主的集団活動の不足

(2) 生活習慣、生活技術の低下

(3) 子ども集団の伝承文化の欠落などにより、安全能力つまり、"危険予知""危険回避"能力の点で問題があるように見受けられます。

2.KYT とは

・キケンのK、ヨチのY、トレーニングのTをとって"危険予知訓練"の略称とし、産業界では、中央労働災害防止協会の提唱により"ゼロ災害"を目標に具体的に進められている方法です。

(1) 全員参加でチームワークや感受性を高める。

(2) みんなで危険を発見し、対策を考えあい、分かり合って実行する。

といったねらいで多くの職場で実践されています。

3.子ども会活動での活用

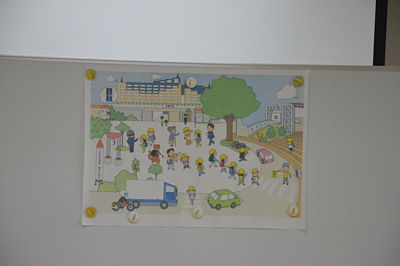

まず、何気ない日常の風景をイラスト図に書いたりして、その図をメンバーに見てもらいます。

☆ 全国子ども会連合会では、昭和60年から安全教育推進委員の研修会で取り上げ、各地の子ども会で安全教育の一方法として、普及されています。

全国子ども会安全共済会の補償を受けるには、イベントの最初にKYTを実施することが必要になります。

2025年のKYT講習会と単位子ども会交流会が7月12日、SAKAESTAの3階多目的ホールを会場にして開催されました。

2025年のKYT講習会と単位子ども会交流会が7月12日、SAKAESTAの3階多目的ホールを会場にして開催されました。

現在、栄区子ども会連絡協議会(略称:区子連)には、6つの地区から22の単位子ども会が登録されています。

この日の交流会には、単位子ども会の皆さん11名と理事5名が出席しました。

菊池副会長の開会の言葉で交流会が始まりました。

KYT講習会は塚本副会長よりスケジュール説明と講習会の進め方を説明頂いた後、参加者を3つのグループに分かれて頂き、講習会を開始しました。

KYT講習会は塚本副会長よりスケジュール説明と講習会の進め方を説明頂いた後、参加者を3つのグループに分かれて頂き、講習会を開始しました。

まず、『みんなで考えよう』です。

まず、『みんなで考えよう』です。

下校時間に子ども達が本郷台駅前を帰るイラストを見ながらどんな危険が隠れているか(第一ステップ:危険の発見)から始めます。

次にこれが危険のポイントだ(第二ステップ:特に危険なものは)を話し合います。

次にこれが危険のポイントだ(第二ステップ:特に危険なものは)を話し合います。

さらに、私ならこうする(第三ステップ:具体的な対策をたてる)との意見を出し合いました。

さらに、私ならこうする(第三ステップ:具体的な対策をたてる)との意見を出し合いました。

最後にグループとしての結論、私達はこうする(第四ステップ:みんなで実行する行動目標を決める)をブレインストーミングして、グループ発表を行いました。

最後にグループとしての結論、私達はこうする(第四ステップ:みんなで実行する行動目標を決める)をブレインストーミングして、グループ発表を行いました。

危険の発見については、3つのグループともほぼ同じ個所に気がついたのですが、様々な見方が出てきて思わず納得という場面もしばしばでした。

危険の発見については、3つのグループともほぼ同じ個所に気がついたのですが、様々な見方が出てきて思わず納得という場面もしばしばでした。

続いて、単位子ども会の事例発表に移りました。コロナウイルス禍で行動が制限される中、どのように工夫して活動を行ってきたかなどを発表して頂きました。

続いて、単位子ども会の事例発表に移りました。コロナウイルス禍で行動が制限される中、どのように工夫して活動を行ってきたかなどを発表して頂きました。

皆さんの苦労がしのばれました。

同じ子ども会とは言っても、加入が全員加入であったり、任意であったりで、会員数も200名を超える大きな会から、20名以下の小さな子ども会まで様々です。

年会費も自治会からの助成も様々で、いろいろ工夫されている様子が良くわかりました。

やはり難しいのが役員をやりたがらない保護者の方が多くて、役員決めに苦労しているとのことでした。