バランと160mメータバンドのアンテナ

2005年1月30日夜 CQ World‐Wide 160m DX コンテスト で初めて海外のDX局を聞いた。 「僕もQSOしてみたいなぁ。」 という衝動からすべてが始まった。

しかしアンテナを展開するスペースがない。高いタワーもない。取合えずは電波が出せるようにしよう、という事で1/2波長の逆Vアンテナ風を作ることにした。なんたってフルサイズだから調整が簡単というのがその理由だ。しかしアンテナが長いこと長いこと・・・hi。色々考えた末ルーフタワーの4本のステーを利用し、その中の2本に片側40m分のエレメントを巻き付けたり折り曲げたりして納める事にした。 が、狭い屋根の上 80m分のアンテナ線を広げたものだから足に絡み付いてアブナイアブナイ。とても苦労して作る事になった。

バランは左右のエレメントが対称にならないので早速フロートバランを作る事にし,数日前に秋葉原のラジオデパートで必要な物を買い入れて置いた。そしていよいよ日曜の朝から作業を始め、暗くなる少し前に作業を終了する事が出来た。

アンテナ線

バラン材料

ケース

2mmのIV線 100m

ラジオデパート向かいの

オヤイデ電気商会

¥3,500.−

FT‐140 #43 トロイダルコア

ラジオデパート3F

斉藤電気商会

1.8mmエナメル線と

ナイロン製結束線(手持ち)

バランの収納ケース

TAKACHI GC-60G

ラジオデパート地階?

M型コネクターメス

軍用ターミナル

まずはフロートバランの製作

1.8mmのエナメル線 40cmを2本、よくよじり合わせる。

エナメル線に傷をつけないようにトロイダル・コア上に所定

の巻数をコア全周に均一に巻く。

7MHz用6回巻 1.8MHz用7回巻

コアのサイズは将来のQROを考えFT‐140にした。 200wクラスならFT‐114で十分。

線径は手持ちの1.8mmを使用した。これで1.5KWまで大丈夫。200wなら1.2mmで十分で作業性も良い。

コアサイズと巻数・線径・許容電力の関係を表にします。

(トロイダル・コア活用百科より)

| 使用コア |

#63 | #61 | #43 |

| FT-114 | 5630 | 2296 | 296 |

| FT-82 | 2400 | 871 | 132 |

| FT-50 | 690 | 218 | 36.2 |

| FT-37 | 245 | 78.5 | 12.9 |

| 使用コア | 巻数 (回) | ||

| 1.9MHz | 3.5MHz | 7MHz | |

| FT-114 #43 | 6/8 | 5/6 | 3/4 |

| FT-82 #43 | 7/8 | 5/6 | 4/4 |

| FT-50 #43 | 7/8 | 5/6 | 4/6 |

バランの許容通過電力

バランの巻数

単位 (Watt)

下限周波数について 50Ω系/75Ω系

| 線径 (mm) |

安全電流 (A) |

通過電力 (W) | |

| RL50Ω | RL75Ω | ||

| 2.0 | 6.28 | 2000 | 3000 |

| 1.8 | 5.09 | 1300 | 1950 |

| 1.5 | 3.53 | 625 | 937 |

| 1.2 | 2.26 | 256 | 384 |

| 1.0 | 1.57 | 123 | 185 |

| 0.7 | 0.77 | 30 | 44 |

| 0.5 | 0.49 | 7.7 | 12 |

線材の安全電流(電力)

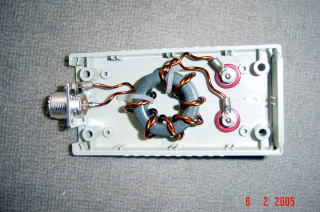

バランをケースに収納

ケースは以前 コモンモード・フィルターや

ライン・フィルターを製作した時のが残っていた

のでそれを使用する事にした。

ラジオデパートの地階にあるお店で買った

もので色々なケースが置いてある。

工作は軍用ターミナルを取り付ける穴を2つ

あけるだけで M型コネクターはケースに挟み

込めるようになっている。(超便利)。

蓋をして完成!!

余談だが

ケースの両端にM型コネクターを挟みFT−114#43を2個使用し、テフロン同軸を巻いてやればりっぱなコモンモード・フィルターが・・・。 両端にACコードのメスを付けて熱に強い線でキャンセル巻してやるとコモンモード・ノーマルモード兼用のラインフィルターが簡単に出来る。

ア ン テ ナ 設 置

HFのアンテナは CD‐318。 見えないが

マストの天辺に18Mhz、24MHzのロータ

リーDPが付いている。

右のステーには40mのDPがピーンと張れず

ダブダブ状態で付けてある。

1.8MHzのエレメントはこちらに引っぱって

いる2本のステーにジグザグに40m付けて

ある。 片方のエレメントは反対側の2本のス

テーに同様にジグザグしている。

ステー間はアンテナ線で大混雑。1/2λDP モドキ

調整に使用したディップメーターとワンターンコイル

30年前に購入したアナログのディップメーター。現役で活躍中 。

周波数の較正は無線機の前でキャリブレーションさせて記憶しておくhi。慣れれば簡単。

アンテナ線を設置し、バランを付けない状態でワンターンコイルをワニ口クリップで挟む。

バックラッシュがあるので右、左と追いこんで行く。アナログなので正確な共振周波数は読めない。

ディップは浅いので注意が必要。

第一印象としては見た目が悪い。早速XYLからクレームがきた。アンテナ線が屋根中に展開しているので汚らしく見える。鳥よけにも見えないし。(私には美しく見えるんですが・・・。)

7MHzのエレメントも調整した。SWR1.5で実用範囲。しかし飛びは今一の感じがする。給電点の高さが10mなのでもう少し高さが欲しい。

1.8MHzは計算よりも3m長くなった。SWRは2.5で無線機の内臓チューナーでごまかす。 JAには問題なく飛んでいる。HLからも応答があったが WからはQRZがあったのみ。

給電点でマッチングを取ればいけるかも・・・。インピーダンスを測ってマッチング方法を考える必要がある。コイルを使ってすっきりさせた方がいいのか、それともギザギザでもフルサイズに軍配が上がるのか・・・。何しろ160mは初めての経験なので結論はもっと先になる・・・。

まずは電波を出せる状態になったので初期の目標は達成できたと思っている。 これから改良を重ねて160mDXの仲間入り・・・(ムリムリ・・・)。

今後はジグザグをやめてヘリカル風にステーにぐるぐる巻きして見ようかなぁ。インピーダンスが50Ω近くになってくれればいいが・・・。

その後の結果

2005年 2月17日 14:53z N7UA とQSO

2月20日 13:41z WA6O とQSO

JAを含め4カントリーWKD

完成写真

運用・使用結果