1 「永訣の月」の義経公はセクシーだ!!

2002年5月11日

喜納氏は、新しき義経像「永訣の月」に、名曲「花」が誕生した因縁の地、渋谷で対面を果した。

喜納氏は、新しき義経像「永訣の月」に、名曲「花」が誕生した因縁の地、渋谷で対面を果した。

喜納氏は、黒いシャツに身を包んで部屋に入ってくるなり、

「うわ、しかしこれは何だろう。唇が妙に艶めかしくて美しい。体温を感じる。インドの神様のようだ。」と立て続けに声を発した。

するとすぐに「永訣の月」の作者である村山氏が云われた。

「うん。観音様も男性であり女性でもあるしね、両性具有性というか、命というものはそんなもんじゃないかな」

「もしこのような唇の女性がいたら、すぐに恋をしそうな感じだな。ホントにセクシーな絵だ。先生この義経と弁慶の表情の違いにはどんな意味があるのですか」

「それは佐藤さんに説明してもらった方がいいかな」

「これは義経記にもあるのですが、泰衡に攻められて義経さんは戦って死んだ訳ではなかった可能性が高いと思います。逍遙として死を受け入れていくわけです。それに対して弁慶は、最期の最期まで男が男に惚れて主従の契約をした義経さんを守って最期の花を咲かせようとしたのですね。ですから義経さんは静かに何かを待っているような眼をしているのですが、弁慶は鋭い眼をしていると思うのですがね」

村山先生が付け加えた。

「もちろんこれは想像の絵ですよ。でもね私はこれを「歴史画」と考えています。この刀にしても、狩衣にしても鎧にしても、かなりの時間を掛けて時代考証をして描いてします。それに義経さんの亡くなる前の気持ちの有り様というものがいったいどんなものだったのか。それを絵にしてみたかったのです。でもねそれが難しかった。彼は31歳で亡くなった訳です。男盛りですよ。セクシーなはずです。それこそ男でも女でも、みんな虜にしてしまう位の魅力があったのではないかな。この人は」

2 芭蕉が高館から景観を「夢の跡」と表現した訳は?

喜納氏が云った。

「いや。同じものを感じるな。実は私はキリストの亡くなったゴルゴダの丘に行った時に、ヤマトタケルの墓に行って感じた同じ感情を持ったのです。何とも言えない感じですが、人は死んで永遠に生きるというか、そんな感じを受けたのです。この絵にもそれがある。この義経の向こうに見える場所が高館?な訳ですか」

「そうです。あの場所こそ、あの松尾芭蕉が「夏草や兵どもが夢の跡」と詠んだ辺りなのです。あそこに道路を通すようなことではいけないということで、私たちは運動しているのですが、村山先生の絵をはじめて拝見したときにこんな歌が湧いてきました。『我ら見るこの月光の高館を誰か名残りと後に偲びむ』という歌なんですが、これは義経さんの心境なのですが、この名残りを感じたのが、芭蕉の先の「夏草」の句だった訳ですね。とにかく喜納さんにも是非行って高館で感じるものを味わってみて欲しいと思いますね。そこには、この絵にあった館は焼け落ちてしまって何もないのですが、もの凄いエネルギーというか、バイブレーションのようなものを感じると思います。さっき喜納さんが云われたことですが、ソクラテスでもキリストでもヤマトタケルでも義経さんでも、死ぬことによって、永遠の命を得たことになりますね。」

「それにしても、芭蕉の言葉の夢の跡という表現は素晴らしいな。芭蕉は見えないものを見ているのかな・・・」喜納氏はポツリと云った。

「そうですね。芭蕉は、わずかな時間しか、高館には居ませんでした。おそらく一時間も居なかったはずです。でも感受性とは、滞在時間に比例するものではありません。彼が平泉で一番先に来たのは、この義経さんの終焉の地の高館でした。中尊寺でも毛越寺でもなく、何故か高館だったのですね。その後、平泉を経つと芭蕉はキビスを返して、出羽の国の方にUターンをする。これは私の考えですが、『おくの細道』の奥とは奥州の意味であり、この旅の最大の目標は、自分の芸術を完成するために奥州の細道に分け入り高館に上って何かを感じることではなかったかと思いますね。そして出来たものが、夏草の廃墟の中に心の眼でみた『夢の跡』という一言ではなかったかという気がしますね。芭蕉はきっと義経さんの孤独のようなものを見たのではないでしょうか。芸術家でも武将でも、高い次元を求めていると孤独なのではないでしょうか。それは村山先生でも、喜納さんでも同じだと思うのですが、まあ、孤独ではなく孤高と言い直すべきでしょうか。」

「孤高と云われると救われる感じがします。本当に。」

そう喜納氏が云い、村山先生が、「一流は孤独。これは私の持論です」と云われた。

「芭蕉の最晩年の句に『この道や行く人なしに秋の暮れ』というのがあります。不思議な句です。この道は、単なる道ではなく、芭蕉が歩いている俳諧の道と考える事ができます。芭蕉が、おくの細道の旅でもわかるように、旅に出れば、犬も当たれば棒に当たるというほど、弟子に会うのです。しかし何故かこの辞世の句とも云われる『この道や』の句で、孤高の最後の心境をそれこそ独白している。彼は孤独の中で亡くなっているんですね。」

「もう一度、云ってくれませんか?さっきの句」と喜納氏が云った。

「『この道や行く人なしに秋の暮れ』です。」

3 沖縄と奥州に遺る源平伝説の意味

「なるほど。・・・あの、佐藤さん沖縄に鎮西為朝伝説があるのを知っていますか。舜天王統の最初の舜天が為朝の子孫だったというね。」

「はい。聞いたことがあります。それから何か、清盛の娘も時の琉球王朝に嫁いだという話も聞いたことはあります。はっきりしたことは分かりませんが、琉球という国が、大和から見れば、やはり奥州が蝦夷(エミシ)の国と呼ばれていたのと同じように権力の草刈り場のような場所ではなかったのでしょうか。ですから沖縄にも源平両権力の関わりの痕跡が伝説という形で残されているのではないでしょうか。義経さんを奥州に招いて庇護した奥州藤原氏は、蝦夷の血を引いていることを自負し誇りとしていますからね。」

「なるほど。義経さんにも蝦夷の血が入っていたのですか。」

「いや彼には入っていません。」

「あの背景にある川は、何という川でしたか?」

「北上川です。日高見(ひだかみ)というアイヌ語地名から来ていると云われています。あの右側には、束稲山という山があり、奈良の吉野に匹敵するような桜の山だったと云われています。アイヌ語地名で「肩のような山」という解釈する人もあります。平泉周辺は、アイヌ語から来たと思われる地名が数多く残されています。あの絵に見える川の先には、衣川という川が流れていまして、かつて義経さんの住んでいる所は衣川の館と呼ばれていました。衣川を少し遡ると、義経さんを奥州に連れてきたと云われる伝説の人物金売吉次の屋敷跡と云われている場所があります。そこには港の跡のような遺跡も確認されていまして、今まで我々が固定観念で思っていたような通常の陸路ばかりではなく、どうやら北上川を下降して太平洋に出る海路の存在が浮上してきてきます。先生のあの高館の景観の中に何やら闇の中に港の建物らしきものがあるようにも見えますが、そんなことを意識されて描かれたのでしょうか?」

「いや、佐藤さんね。これはあくまでもイメージでね。港のようでもあり、森のようでもありで、はっきり云わない方が良いと思うな」

4 中尊寺蓮(泰衡ケ蓮)が象徴するもの

「先生、あの蓮についてはどうですか?」

「これはひとつのエッセンスのようなものではないかな。この絵全体のね。佐藤さんに聞いたら、義経さんが亡くなったのは、旧暦の四月三〇日で、今に直せば、六月のはじめ位でしょう。そうすると蓮の時期には少し早い気もしますがね、季節というものは、その年、その年に違いますよ。今年だって、一ケ月も早く桜が咲いて散った。で、僕はね。とにかくこの年は咲いたのだ、と云っているんですよ。天下の武将義経さんが亡くなったのでしょう。天変地異があっても当然だ。」

「これはひとつのエッセンスのようなものではないかな。この絵全体のね。佐藤さんに聞いたら、義経さんが亡くなったのは、旧暦の四月三〇日で、今に直せば、六月のはじめ位でしょう。そうすると蓮の時期には少し早い気もしますがね、季節というものは、その年、その年に違いますよ。今年だって、一ケ月も早く桜が咲いて散った。で、僕はね。とにかくこの年は咲いたのだ、と云っているんですよ。天下の武将義経さんが亡くなったのでしょう。天変地異があっても当然だ。」

「喜納さん、実は、この絵を完成されてから、先生は盛んに蓮の絵を描いていらっしゃるのです。私はそれを『蓮バリエーション』と呼んでいるのですが、すばらしくイメージの豊かな絵です。凛とした蕾のとか、今まさに咲こうとしている瞬間であるとか、様々なバリエーションがある。何しろ蓮という花は、早朝に咲く訳ですが、咲くときには「ポン」という音を立てて咲くと云われているんですね。最近の調査で、中尊寺の金色堂の下にある大池という池の遺跡から、古代蓮の種も見つかったようです。そうすると平泉には、あの絵にあるような古代蓮が、たくさんあったと思われるのです。中尊寺を創建したのは、藤原清衡という人物ですが、この人物が晩年七十才にならんとする時に、平和への大変な願いを込めて、中尊寺供養願文というものを遺しました。これは当時、奥州で四〇年に及ぶような大変な戦争(前九年後三年の役と一般に云われる)があって、その供養の意味と平和への祈りでした。何しろ千五百人の僧侶を呼んで、読経させて、それが全山に木霊してという荘厳壮麗なものでした。清衡公は、その中で、こんなことを云っています。

『私は蝦夷の流れを汲む者ですが、幸いにも戦の世を生き長らえて、祖先の遺産を継ぎ、奥州の長となりました。何とか勤め上げて、平和を世になりましたが、すでに余命も少なくなって参りました。そこで財産をなげうつ覚悟で、金色堂を建て、み仏を安置しました・・・。』

私はその清衡さんの祈りの中心にあったのが、金色堂として今に遺っているのだと思います。蓮をイメージした金色堂こそが、中尊寺の精神のまさに中尊に位置していると思います。その精神が連綿として、中尊寺を守る僧侶の中で受け継がれているからこそ、全ての御堂が焼け落ちても、何とかあの御堂だけは、焼失することなく、今日に遺っているのだと思います。昔は義経さんが生きていた時代には、金色堂は、あの中尊寺の小高い中央ににあって、雨ざらしのまま、蓮のようにすっくと立っていました。これは私の考えですが、あの中尊寺の全体のフォルムには間違いなく蓮のイメージが使われていると思っています。つまり永遠の黄金の蓮のイメージが金色堂なのです。そこに清衡さん自身が埋葬されました。蓮の中心に、再生の時を彼はじっと待っているのです。蓮は永遠の生命を象徴し、金色堂はそれを御堂として造形したものですからね。そこでこの金色堂の中に安置されていた忠衡の首桶と思われていたものが、昭和二十五年の調査で、泰衡のものであることが確認された。眉間のところの八寸の釘跡などから、首が晒されたという吾妻鏡の著述とピタリと符合することで確認されたものです。その首は切り傷もきれいに縫い合わされて哀れな首なのですが、その周囲に奥州の人々は、古代蓮を飾ったのです。その彼こそは義経さんを自害に追いやった張本人ですが、もはや亡くなってしまえば敵も味方もありません。今その蓮は、中尊寺蓮、あるいは泰衡の蓮と呼ばれていますが、つい三年ほど前に八百十年ぶりに眠りから醒めたのです。まさに奇蹟のような話であり、それを喜納さんは、啓示と表現されましたよね・・・。」

「いや、それを初めて聞いたときは驚きました。そんなこともあるのかとね」

「私はその蓮について『敵味方老若男女なにせうぞ泰衡が蓮咲くがうれしき』という歌を詠みました。『祈り』という歌のサビの部分になるわけですが、この歌のところを是非、喜納さんに沖縄独特の方言に訳してもらってメロディを付けて頂きたいなと思った訳です。北の物語を南の人物に頼むというものは妙な話かもしれませんが、異質なものに思える中にこそ、実は素晴らしいものを創造する力があると思うのです。以前も私は、義経さんの腰越状を現代語訳して、岩下浩という民芸の役者さんに朗読いただいたのですが、そのバックミュージックにマイルス・ディビスの「イン・ナ・サイレント・ウェイ」の音楽を使用しました。周囲からはミスマッチではとの声もありましたが、やってみると、これがピタリとはまって、素晴らしい効果を発揮しました。そんなもんだと思うのですが。」

すると喜納氏は、神妙な表情で云った。

「とても、イメージが降りてきているのを感じます。とても近くにきているのを感じますよ。」

5 高館直下を通るバイパスと世界遺産の精神

「それは楽しみです。それにしてもあの高館の景観が消え失せてしまうようなバイパス計画を立てて、時代の変遷によって景観が変わるのは当然だといういった強引な手法で、道路を造ってしまうのは、どう考えてもおかしい。そんなやり方は時代錯誤です。」

「あの高館の真ん前を道路が通るの?」

「そうです。まさにあそこが芭蕉の云う夏草生い茂る夢の跡であり、日本でも屈指の文化的景観なわけです。どこにでもあるただの河原だという人もいますが、見る人が見たら分かります。歴史に根ざした独特の雰囲気が漂っています。そんな稀少な景観がよりにもよって、バイパス計画という形で再生不可能な形で、壊されようとしているのです。まあ、もっともらしい理由はついていますよ。国道4号線の渋滞緩和だとか、水害堤防の為だとか、しかし元々遊水池計画という名を使うのであれば、あの夢の跡は、自然に水がたまり流れて行くような湿地帯にして、自然工法によって、国道4号に添ってなだらかな堤防ラインを形成すべきだと思うのです。そうすれば鳥たちが、様々な種を運んでくれて、素晴らしいサンクチュアリーになると思うのです。この前、先生をお連れして、舟で北上川を遡り支流の衣川に行ったり、上流の方まで、行ってきましたが、それは名前の分からない鳥たちの宝庫です。でも部分的に、護岸工事によって、石が敷き詰められたりして、鳥たちの生活領域が次第に狭められている気がしました。」

「これは凄いものだね。私も佐藤さんと一緒に先頃、行って見たんですよ。北上川という川のもっている力というか。多くの生き物を支えているんいるんだね。おしどりもいたね。おしどりだけでなく結構ツガイの鳥が多かったな。それが目の前をバタバタと飛び立つんだから爽快だった。薫風の中でね。」

「でも地元では、護岸工事をして貰いたい人も多くいるようですよ」

「なんでかね」

「いや、それは雨が降って大水がでると、ゴミが川縁の木に引っかかって掃除が大変だと云うのです。地元の手間になりますから・・・」

「でもそれは、余りに次元の低い話だね。手間がかかるからこそいいのではないの。そう云うと地元の苦労を知らないと云われるのかな」

「で私は思うのですけれども、東京近郊の川は、すでに護岸工事が完璧に施されていて、まるで川ではなく、単なる水の通り道になっていますよね。それで少し河川敷でもあろうものなら、野球場とか河川敷ゴルフ場とかになっている。一見都会的で、良く見えるかも知れないが、まったくの殺風景で、個性がない。この高館の夢の跡に、わざわざそんなものを造って何がユネスコ世界遺産にしてくれ、というのは無視が良すぎると思うのですよ。」

村山先生が語気を強めて云った。

「いや、それは確かに佐藤さんの云う通りさ。夢の跡の空間には、京都にもない風情が間違いなく残っている。それを壊して、その上に何を造るというのか。まったくもって理解に苦しむね。生活の利便性ばかりを考えているんだったら文化都市などと云わない方がいいよ。それにユネスコ世界遺産なんて、止めた方がいい。」

喜納氏が続いた。

「お二人の話を聞きながら、ひとつぴんと来たことがありますよ。日本の大概のエコロジー運動に欠けているものがありますよ。それはね。歴史観だね。環境が破壊されるから止めろ、川が駄目になるからダムを止めろ、と云いますね。でも残念ながら、歴史観に根ざした運動をしていない。日本のエコ運動の欠陥はそこではないかな。私は行ったことはないけれども、間違いなく、昔そこに義経という人が住んでいて、彼の思いを探しに松尾芭蕉という人が旅の果てに辿り着いたわけだ。そしてあの「夏草や」の素晴らしい句を詠んだ。そんな景色が、現代に住む人間の一時の気まぐれのようなもので消されるようなことがあっては絶対いけない。」

「是非、喜納さんにも、あの高館に行ってみてもらいたい。百聞は一見にしかずだ。きっと芭蕉が感じた。永遠の無常のような風を感じると思う。もしもこの絵を見て、そんな人がひとりでも増えたら、それは画家冥利に尽きるというものだね」

「平泉はある種歴史の廃墟のようなところです。八百年前、一説によれば、二十万の人がこの周辺に暮らしていたという人もいます。これは驚くべきことですが、京都に次ぐ都市が奥州と呼ばれる北辺の地域にあったのです。その都市を支えているものは、周辺から出た黄金でした。黄金が平泉をそれほどの都市に変貌させた反面、その豊かな資源が、収奪の対象となった原因でしょう。でも今は、ほとんど消えて、何もありません。あるのは中尊寺の金色堂と毛越寺の浄土庭園位です。高館は、柳の御所という政庁と伽羅御所という秀衡公の住居へと続く一連の建物群でした。一番の高みに義経堂という江戸時代に作られた御堂がありますが、何も無いと一緒です。これからバイパスが通るかもしれませんが、それこそ夏草生い茂る茫洋とした岸辺と北上川とそれに遙か彼方に束稲山が見えるだけです。何も見えません。でも心に何か浮かびます。何かがそこに在るのを感じます。目には見えないけれども、何かが確かに存在しているんです。それを芭蕉は「夢の跡」と表現したわけですよね。だから、私はその廃墟のまま、そのままを、未来に向けてそのまま人類の財産として遺したいんです。それはユネスコの世界遺産の精神に叶うことだと思います。何も観光地を造るために、世界遺産は出来たわけではない。歴史の中で止む終えず失われて生きつつある人類の宝を遺すために出来た世界遺産制度なのです」

「是非行ってみたいね。あのね。沖縄の恩納村というところにこんな伝説が残っていますよ。二人の神さまが恩納村に降りてきて、ひとりの神さまが、『何て美しい島だ。この目に見えるものをすべて私のものとしよう。』と云ったというんだね。するともうひとりの神さまが、それでは、ここから目に見えないものすべてを私のものにしよう『』と云ったというんだ。目には見えないけれども何か在る、という感覚はそんなことかもしれない。」

「なるほど、面白い話ですね。さっきの喜納さんの、お話の中の日本のエコロジー運動の欠陥という話、非常によく分かります。確かに歴史観を持たないエコ運動では限界が来る。それと同じ事を、云っている気がするのですが、実は先頃、『第4回平泉・高舘環境検討委員会』なるものが開催されまして、この『永訣の月』が、その場に掲示されたんです。その時の模様を、菅原次男さんという人がレポートにして送って来てくれたのですが、最後に『何故この委員会に文化庁関係者が参加しないのか?』と、結んでありました。確かに国土交通省が作った委員会ですから仕方ないかもしれませんが、委員会メンバーには、歴史研究者がいなければ、文化庁関係者もいない。結局、地元の人と都市計画とか植栽の専門の学者先生が、中心になって提言がまとめられた。口の悪い人はガス抜きのための委員会だ、と云う人もいます。喜納さんの云った歴史観が、ここにも欠如していると思います。喜納さん、長時間に渡りどうもありがとうございました。最後に、絵の感想でもメッセージでも色紙に書いていただけますか?」

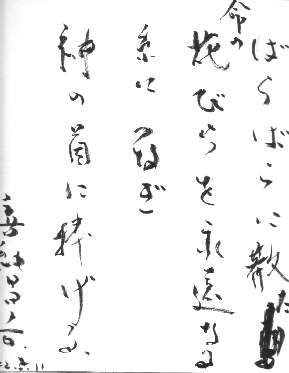

それから喜納氏は、色紙に向かって正対し、一字一句をゆっくりなぞるようにして次のような言葉を書かれた。

| ばらばらに散った

命の花びらを 永遠(とわ)なる糸につなぎ 神の首に捧げる 喜納昌吉 |

私は、その色紙のタイトルを勝手に「神の首」としたが、おそらく喜納氏はこれを理性を通さずに書かれたと思う。自分の内部から聞こえてくる声をそのまま書き写されたように感じた。それが喜納氏の作歌の方法なのだろう。名曲「花」の独特の訥々とした抑揚もこのようにしてできたのであろうか。喜納氏がしたためた詩「神の首」は、「永訣の月」という作品と「喜納氏の感性」がぶつかって、発した強烈な火花かもしれない・・・。そんなことを私は思った。佐藤

「神の首」の歌を読めば、神は永遠の糸を紡がんとする人を捜していることを我直感せり。

「永訣の月」の霊感(インスピレーション)によって生まれし喜納昌吉氏の詩「神の首」に捧げる。

<「神の首」の歌>

- ひらひらと散りし命の花びらを永遠(とわ)に繋ぎし人の優しさ

- ひらひらと散りし命の花びらを繋ぎし人を神は探しき

- ひと目見て村山義経「セクシー」と表す喜納氏の感性に唸る

- まじまじと飽かず星々見るように喜納昌吉氏九郎を眺む

- 訥弁で語る喜納氏の言の葉に沖縄人の魂(マブイ)を感ず

- とつとつと文字の並びし色紙から沖縄の海の風波の聞ゆ

- 訥々と己が感ずるありたけを色紙に綴る喜納氏を待てり

- 訥々と色紙に綴るひと文字に「花」を感じる喜納氏の「花」を

- ばらばらに散りし木の葉も瀬を行けばやがて海にぞ会える日もあり

- 黒櫃にみ酒浸して奥大道運ばれ行きし「神の首」嗚呼

- 死して尚畏れる人の多くあり、それ故「御首」鎌倉入れず

- 首と胴ふたつになりしみ霊をばひとつにせむと発起せし人

- 「神の首」何処にあると思ふらむ相州藤沢白旗の地に

- 「神の首」御輿に担ぎ連綿と八百年の永き労り

- 「神の首」畏れかしこみ社を造り守りし人ら我ら讃ゑむ

- 九郎なら如何にバイパス思ふらむ歴史観なき国土開発

- 何故文化庁が入らむと云ふ菅原氏の弁なるほどと感ず

- 目に見えぬものしか信ぜぬ傾向文明病と喜納氏は断じ

- 歴史なきエコ運動の欠陥を指摘す喜納氏に我賛同す

- 花愛でる心忘れし世の中を激しく打つや村山義経

- 名もなき人心ある人様々に村山義経何思ふらむ

- 立ち止まり又立ち止まり人の足しばし止めし名画生まれむ

- 孤独ではなく「孤高であらば救われる」と云ひし喜納氏の眼に涙浮く

- 孤高とは独り高みの青山に坐して月星眺めゐしこと

- 「この道や」の芭蕉の絶句を云ゑば喜納氏の眉微かに動きぬ

- 未踏峰、重き荷を負い又一歩登りし人の孤高喜納氏にも

- 孤独なる重き荷を負ふ孤高の徒、天に乞われて九郎に集ひ

- この蓮はこの絵の「花」と我云えば静に頷く喜納氏の頭

- 朝に咲く蓮は「ポン」とぞ音出して開くと云えば喜納氏笑いぬ

- 孤高に生く人は良きかな誰ひとりこの絵の前を去ろうともせず

- 損得で生きる時代に悠然と白旗の神に導かれゆく

- 大池に散りし命の花びらを露に消ゑにし勇者と送る

Home

2002.5.12

2002.5.15 Hsato