「孵化温度によって、産まれてくる子ガメの性別が左右される。」という内容は、様々なカメの飼育書などでも紹介されているので、ご存知の方も多いでしょう。ただ、今まで一般飼育書ではあまり深く掘り下げた内容が紹介されたことがないので、どの程度信憑性がある話なのか?疑問を抱いている方も中にはいるかもしれません。実際、そのような質問を受けることもあります。ここでは、このトピックについて、その歴史的な流れから、概論、現在各機関で研究が進められている分子レベルでのメカニズムや自然界での調査結果、また当研究所でのデータなどを順を追って紹介していきたいと思います。

今回は、PART(1)ということで、その歴史と概論について簡単に紹介します。

爬虫類の中には、ヒトと同じように性染色体によって性が決定するものもある。このように性染色体によって性が決定することを、GSD(Genotypic sex-determination)またはCSD(Chromosomal sex-determination)と呼んでいる。

GSDには、主として、雄ヘテロ接合型と雌ヘテロ接合型の2つのタイプがあり、ご存知のようにヒトをはじめとする哺乳類は、雄(XY)+雌(XX)の雄ヘテロ型をとる。(ヘテロとは、元々「異なる」という意味。雄ヘテロというと、雄の方の性染色体に異なるものが対になって収まっていることを言う。)これに対して鳥などは、雄(ZZ)+雌(ZW)の雌ヘテロ型をとっている。雄へテロ接合型には上記のほかに、雄(XO)+雌(XX)というものもあり、一部の昆虫などがこのタイプをとっている。雌ヘテロ接合型にも同様に、雄(ZZ)+雌(ZO)タイプがある。

哺乳類の場合を例にとると、減数分裂によってできた雄の配偶子(精子)には、(X)と(Y)の2種類があり、これに対して雌の配偶子(卵細胞)は(X)だけができる。これらが受精することで、(XX)と(XY)の組合せが生じることになる。この場合、子の性を決定するのは雄の性染色体ということになる。雌

ヘテロ接合型の場合は、子の性を決定するのは雌の性染色体ということになるが、いずれにしろ、受精と同時に子の性は決定される。(ただし、メダカの実験では、受精後でも性ホルモンを加えることで性を操作できることも分かっている)また、その性比は理論上1:1となる。

爬虫類では、ヘビが(ZZ/ZW)の雌ヘテロ接合型をとることが知られている。トカゲ(例えばミドリカナヘビ(Lacerta

viridis))やカメ(例えばマクォーリーマゲクビガメ(Emydura macquarii))は性染色体を持ち、種によって(ZZ/ZW)の雌ヘテロ型や(XY/XX)の雄ヘテロ接合型それぞれが見られる。

しかし、すべての爬虫類が性染色体によって受精の瞬間から子の性が決定するわけではない。爬虫類の中には、孵化時の環境温度によって子の性が決定する種類がいることが知られている。この現象をTSD(Temperature-dependent sex determination:温度による性決定)と呼んでいる。

中にはニホンヤモリ(Gekko japonicus)のように、性染色体を持ち、かつTSDを示す種も知られている。このことから、GSDとTSDは、分子レベルでは同じ反応である可能性も示唆されている。

「爬虫類の孵化幼体の性別の比率は、孵化時の環境温度によって決定される。」ということが最初に発表されたのは、1966年、Charnierによってである。Charnierは、西アフリカに棲息するトカゲ(Agama

agama)の卵の観察を通じて、「26〜27Cの湿った砂の上ではメスのみが孵ったのに対し、29Cの湿らせた綿の上ではほとんどがオスであった。」ことを発見した。しかし、発表当時、彼の研究結果はほとんど世間から無視されていた。それが発表されたのが、Society

of Biology of West Africaという機関が出している非常にマイナーな雑誌上であり、しかもフランス語だったことも一因であるが、さらに、彼の発見が、当時一般的に考えられていた四肢の脊椎動物の性決定メカニズムと比べ、非常に奇妙だったことも原因であった。

1971年には、この分野のパイオニア的存在であるClaude Pieauにより、ヨーロッパヌマガメ(Emys orbicularis)におけるTSDについての研究成果が発表され、1972年には、同じくPieauにより、ギリシャリクガメ(Testudo

graeca)についての研究結果が発表された。しかし、この2つも、ともにフランス語で出版されていたため、(少なくとも後に英訳されるまでは)、やはり英語圏での認知の度合いはまだ低かった。

このトピックが英語圏で関心を集めるようになったのは、1970年代の後半に入ってからである。火付け役となったのは、1976年にYntemaによって発表されたカミツキガメ(Chelydra

serpentina)に関するTSDの報告であった。アメリカに住むカメについての研究成果が英語で発表されたことにより、研究者の関心は一気に高まり、1970年代終わりから、実に多くの研究機関から、相次いでTSDに関する研究成果が発表されるようになった。(Bull,

1983, 1985; Ewert and Nelson, 1991ほか多数。)

その結果、幅広い爬虫類の間でTSDが見られることが明らかになってきた。

現在のところでは、この現象は、すべてのワニ、多くのカメ、何種類かのトカゲで起こることが分かっている。また、爬虫類でもヘビにはこの現象は見られない。

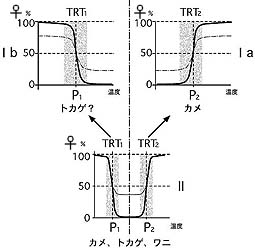

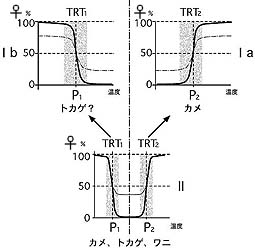

一般に、恒温で人工孵化を行った場合、TSDには次の3つのパターンがある。

【パターンIa】低温で100%オス、高温で100%メスとなる。

【パターンIb】低温で100%メス、高温で100%オスとなる。

【パターンII】低温と高温で100%メス、その中間でオスとなる。

このうちパターンIIは、TSDを行う3種類の爬虫類(ワニ、カメ、トカゲ)すべてで見られることから、これが原型で、パターンIa

とIb はそれぞれ、II から分化したのではないかと類推される。つまり、低温や高温では受精ができなかったり、または、この低温や高温がずっと維持された状態では、胚の生存がおびやかされたりする結果、パターンII

で見られる片方のメスの部分がなくなってしまったのが、パターンIa やIb ではないかというのである。

パターンII以外では、パターンIa はアカウミガメ(Caretta caretta)をはじめ、カメに多く見られる。一方、パターンIbは古くは2種類のトカゲ、(Agama

agama)とヒョウモントカゲモドキ(Eublepharis macularius) 、それとアメリカアリゲーター(Alligator

mississippiensis)に見られるとされていた。が、その後より広い温度域での研究により、ヒョウモントカゲモドキ(Viets他,1994)もアメリカアリゲーター(Lang他,1994)もパターンIIを示すことが明らかとなった。Agama

agama においても、以前の実験よりも高温域を調査すれば、パターンIIを示すようになるのかもしれないと考えられる。パターンIIを示すものには、ニホンヤモリ(Gekko

japonicus)、オーストラリアワニ(Crocodylus johnstoni)、カミツキガメ(Chelydra

serpentina)などが知られている。

まだすべての爬虫類に関して、TSDが行われるのか、また、その場合いずれのパターンをとるのか、というデータが集められたわけではないが、このまま研究が進めば、「爬虫類においてはTSDが見られるすべてのワニとトカゲはパターンIIをとり、カメはパターンIaとIIをとる。」と言えるようになるかもしれない。

いずれのパターンでも、100%雌から100%雄に移行する間の温度領域をTRT(transitional

range of temperature)と表記する。この温度領域(TRT内)では、雌雄が混ざって誕生し、時として中性個体が産まれるとも報告されている。(Pieau,1991ほか)また、TRT内で、恒温で孵化させたとき雄と雌の比率が1:1となる温度を境界温度(PTまたはP:pivotal

temperature)と定義づけている。パターンIa、Ibでは、Pはひとつのみ現れるのに対し、パターンIIでは2つ現れる。

Pは、ひとつのクラッチ、個体群、種、いずれについてでも定義できる。個体群や種についてPを決定する場合には、クラッチ間の誤差(通常1C以内)なども考慮し、複数のクラッチで調査すべきであると同時に、種に関しては地域差なども考慮すべきである。(Ewertほか,1994)

TRT(移行温度域)の幅は、種によって、例えばオサガメ(Dermochelys coriacea)のように1C以内のものもあれば、アオウミガメ(Chelonia

mydas)や他のウミガメのように4Cくらいある種もいる。一般化は危険だが、概ね28〜31Cくらいが、この移行温度域TRTであると思われる。

具体例を挙げれば、ギリシャリクガメ(Testudo graeca)では、29.5Cでは全部オス、31.5Cでは全部メス、TRT内の30〜31Cではオス・メス両方が産まれ(Pieau,1972)、ヨーロッパヌマガメ(Emys

orbicularis)では、27.5Cで全オス、29.5Cで全メス、28〜29Cではオスとメス、それと両性が産まれる。アカウミガメ(Caretta

caretta)は、28C以下では全オス、30C以上では全メス、29Cではオス・メス両方が産まれる。チズガメ(Graptemys

spp.)、アカミミガメ(Pseudemys scripta)、ニシキガメ(Chrysemys

picta)もアカウミガメと同様の結果が報告されている。

一方、カミツキガメ(Chelydra serpentina)では、20Cの低温と30C以上の高温でメスが産まれ、中間の22〜28Cでは主にオスが産まれる。

中には、ドロガメ(Kinosternon sp.)とワニガメ(Macrochelys temminckii)は、25C以上でメスとなり、それ以下ではオス・メス両方が産まれるという報告などもある。(幾分古い資料なので、信憑性はやや薄い。)

孵化のどの時期に性が決定されるのか?どの時期に温度に敏感に反応するのか?ということは、長く研究されてきた。時期を変えて、孵化温度を変えるなどの方法でいろいろ検討されてきた。実験方法の違いや孵化温度の違いなどにより、正確にこの時期を決定することはまだできていないようだが、概ね、胚発生が18〜30%に達した時点だと考えられる。トカゲでは、孵化期間を4等分したうちの2期目、カメでは3等分したうちの真中、ワニでは4等分のうち3期目にそれぞれ当たる。

いずれの場合でも、生殖腺の分化の初期に温度への感受性はいちばん強くなると考えられる。(Pieauほか,1981、Bullほか,1991)

この期間中、例えば一日4時間だけメスの温度に設定すれば、ほぼメスにできる、などの報告もあるが、データが不足している面もあり詳細は不明である。

上記までの内容は、いずれも恒温で人工孵化をさせた場合の研究結果である。

しかしながら、自然界では当然のように卵が産み落とされた場所の温度は恒温ではなく、周期的、ときには突発的に変動すると考えられる。温度が振幅するときの温度と孵化幼体の性別には、どのような相関関係があるのか、ということも研究が進められている。

(現在、キャンベラ大学などで進んだ研究が行われているが、この詳細はPART(2)以降に譲りたいと思う。ここではさわりだけにとどめる。)

ヨーロッパヌマガメで、一日のうちで温度を24〜30Cと、26〜31Cとでそれぞれ周期的に振幅させ、子の性比率を調べた結果、前者ではオスと両性、後者ではオス・メスとが得られた。チズガメでは、一日の温度を20〜30Cと、23〜33Cとで振幅させた結果、前者はオス100%、後者はメス100%となったという報告がある。平均温度にして、それぞれの差は3C程度である。これらのことから、一般に温度が周期的に振幅しても、恒温の場合と同様に、温度により性比率が左右されることが予測できる。

前述のように、これまでの研究の多くは研究室で行われたものであり、この分野でのフィールド調査は比較的遅れてスタートしたと言ってよい。

アメリカでは、ミシシッピー川沿岸で産卵するチズガメやニシキガメについて研究調査が行われた結果、主にオスがいる巣穴は、草木の陰になっているような砂場にあり、これに対して主にメスがいる巣穴は、開けた場所の砂の中が多いという。つまり、オスが産まれる場所は木陰により、メスが産まれる場所より温度が低いと考えられる。コスタリカの浜辺で人工的に孵化させられたアオウミガメ(Chelonia

mydas)の卵でも、同様の結果が得られている。余談だが、幼体の性別は、孵化シーズンのはじめ頃にはほとんどメスで、シーズンの終わりになるとオスが多くなるそうだ。

また野生のワニガメの調査により、ひとつの巣穴の中でも場所によりオス・メスに分かれると報告されている。ワニガメのように多くの卵を産む種では、巣穴が大きいため、同一クラッチでも、下の方に産み落とされたものは温度が低いためオスが多く、逆に、上の方のものは温度が高いためメスが多いのだそうだ。自然界ではないが、当研究所でも、飼育場の床に産み落とされたまま孵化したギリシャリクガメ(Testudo

graeca ibera)の場合、上の方の卵の方が孵化日数が短いことを確認している。1クラッチ5匹産まれ、孵化日数には40日近くの開きがあった。

このように、自然界でも人工孵化の場合と同様に、孵化温度によって性が決定されるTSDが存在することが分かっている。自然界では、性比率を決定するのは、最終的には温度であるが、間接的に母ガメが選ぶ産卵場所や、巣穴の中の卵の位置なども影響していると言える。

以上、ざっとTSDの概要について紹介しました。

この分野はたいへん奥が深く、また現在研究が進行中で日進月歩という面もあります。歴史の章でも述べましたように、このトピックが注目された70年代後半〜80年代前半くらいまでは、孵化温度自体もまだ分かっていない時期でした。ヨーロッパの飼育書で紹介されていた数字は25〜28Cと、多くの種でオスのみが得られる温度でした。こういった中、特に種の保全などを目的とする機関では、雌雄両方を得られる温度を知るということは、累代繁殖をしていく上でも欠かせないものとして、尚一層、興味が集まったのだと考えられます。

現在では、同じくTSDをテーマにしていても、序文で述べたように、フィールドでの実態調査や周期的変化を恒温に置き換える研究(プログラム作成など)のように、よりリアルな方向へ進む研究グループもいれば、分子レベル(ステロイド、アロマターゼ(雌性ホルモンを作り出す酵素)、P450などのはたらき)を研究するグループ、TSDと進化の優位性について研究する者など、さまざまに分化しています。

いずれも興味深い内容ですが、多分に専門的になりすぎる帰来もありますので、機をみて、一部でもPART(2)以降に紹介できれば、と思っています。